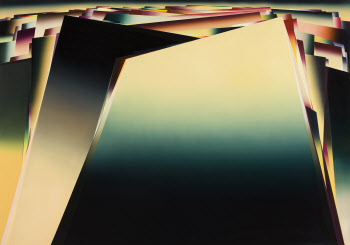

| | 심문필 ‘무제’(사진=아트파크) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 칼을 대서 잘라내도 이보다 정교하긴 힘들 거다. 색보단 빛이라고 할까. 매끈한 결에는 까닭이 있다. 흔히 아크릴판이라고 불리는 플렉시글라스의 ‘투명성’이 그거다. 이중으로 맞댄 안쪽을 칠한 뒤 면과 면 사이로 색이 확산하는 효과를 끌어낸 건데. 광섬유처럼 빛을 투과한다는 플렉시글라스가 만드는 산란현상, 그 어디쯤에서 스멀스멀 뻗쳐나오는 깊이감이 3차원 입체감까지 이끌어내는 거다.

1990년 프랑스 파리로 이주해 유럽을 무대로 활동해온 작가 심문필(64)은 화면 속에 빛 아니 색의 공간을 만든다. 붓으로 캔버스를 채우는 것과는 다른 차원인 이 작업은 2000년대 초반 첫 시도 이래 지금껏 확장해온 ‘고집’이기도 하단다.

형체를 뺀 작업이지만 보는 이에게 읽히는 장면을 자꾸 안기는 것도 특별한 기량이다. ‘무제’(2019∼2021)에선 중첩한 수평선이 마치 어둠의 검은 땅을 차고 오르는 일출의 과정을 축약한 듯하다고 할까. 정점에선 흠도 틈도 없는 주황을 무한히 채워냈는데, 적나라하게 표현될 수밖에 없는 ‘붉은’과는 다른 장면인 거다. 단순한데도 복잡하고, 멈춰세웠는데도 움직이며, 비웠는데도 가득 차 있다.

21일까지 서울 종로구 삼청로 아트파크서 여는 개인전 ‘민-맥스’(Min-Max Ⅱ)에서 볼 수 있다. 플렉시글라스에 페인팅·혼합재료. 116×114×6㎝. 아트파크 제공.

| | 심문필 ‘무제’(3점 연작·2022), 플렉시글라스에 페인팅·혼합재료, 102×75×4㎝(각각)(사진=아트파크). |

|

| | 심문필 ‘무제’(2점 연작·2022), 플렉시글라스에 페인팅·혼합재료, 102×75×4㎝(사진=아트파크) |

|

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]영화 속 배경에서 찰칵](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901369t.jpg)

![[포토] 아수라장된 기자회견장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901115t.jpg)

![[포토]다양한 식음료가 한 자리에, '컬리 푸드페스타 2024'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900958t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)