|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 한국 추상미술의 별이 떨어졌다. ‘물방울 화가’로 불리던 한국 추상미술의 거장 김창열 화백이 5일 숙환으로 별세했다. 향년 92세.

1929년 평안남도 맹산에서 태어난 고인은 열여섯 살에 월남해 이쾌대가 운영하던 성북회화연구소에서 그림을 배웠다. 검정고시로 1948년 서울대 미대에 입학했으나 한국전쟁이 벌어지면서 이내 학업은 중단해야 했다. 전쟁 후에도 학교로 돌아가지 못한 고인은 본격적으로 화가의 길에 들어섰다. 1957년 박서보·하인두·정창섭 등과 함께 현대미술가협회를 결성하고 한국의 급진적인 앵포르멜 미술운동을 이끌었다.

1960년대에는 해외서 활동을 이어갔다. 1961년 파리비엔날레, 1965년 상파울루비엔날레에 출품한 뒤 대학 은사였던 김환기의 주선으로 1965년부터 4년간 미국 뉴욕에 머물며 록펠러재단 장학금으로 아트스튜던트리그에서 판화를 전공했다. 또 백남준의 도움으로 1969년 제7회 아방가르드페스티벌에 참가하고, 이를 계기로 프랑스 파리에 정착했다. 이후 프랑스는 물론 유럽·미국, 일본 등지에서 개인전과 국제전을 가지며 독자적인 회화세계를 추구했다.

△파리 낡은 마구간에서 탄생한 ‘물방울’

파리 근교 마구간을 작업실이자 숙소로 쓰던 고인은 1970년 평생의 반려자가 된 부인 마르틴 질롱 씨를 만났다. 그의 평생 화업에 주축이 된 ‘물방울’이 탄생한 때도 이즈음이다. 1972년 마구간에서 물을 뿌려둔 캔버스가 계기다. 가난했던 화가는 말라붙은 유화물감을 떼어내 재활용할 요량이었다. 다음 날 아침, 그의 눈에 들어온 건 유화물감이 아닌 영롱하게 빛나는 물방울이었다. 고인을 대표하는 작업인 ‘물방울 회화’는 그해 파리에서 열린 ‘살롱 드 메’에서 처음 선보였다. 이후 본격적으로 유럽 화단에 데뷔하면서 출품한 ‘밤의 행사’를 시작으로 물방울 소재 작품 활동을 50년 가까이 이어왔다.

|

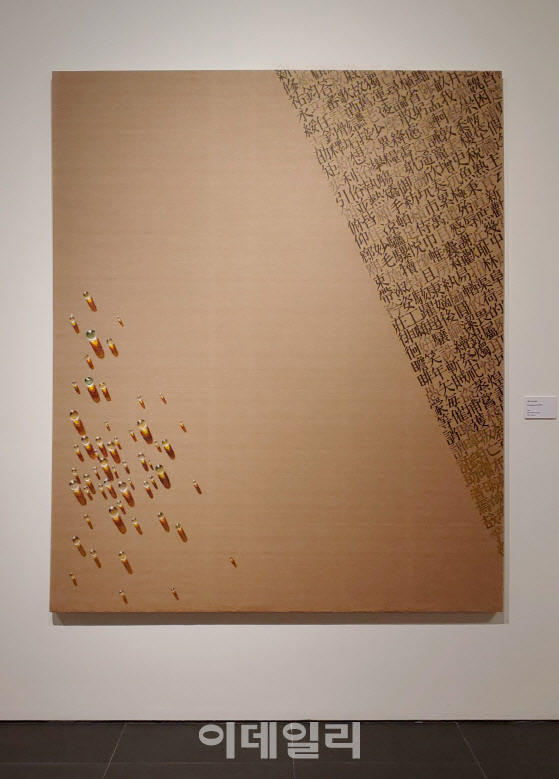

물방울은 시대에 따라 다른 형체로 나타났다. 1980년대부터는 캔버스가 아닌 마대에, 1980년대 중반부터는 마대에 색과 면을 그려 넣어 동양적 정서를 살렸다. 1990년대부터 천자문을 배경으로 물방울을 화면 전반에 배치한 ‘회귀’ 시리즈가 탄생했고, 이는 2000년대까지 이어졌다. 유화를 기본으로 아크릴·수채·먹으로 그렸고, 캔버스가 아니라면 신문지·모래·나무판·한지를 들였으며, 여기에 붓과 에어브러시 등등, 오로지 물방울 하나 맺히게 하는 데 동원한 도구는 차고 넘쳤다.

△60여회 개인전…최고가 작품은 5억 1282만원 팔린 ‘물방울’

|

고인의 작품은 미술품 경매나 아트페어 등에서도 높은 가격에 거래됐다. 최고가 작품은 1973년 마포에 그린 유화 ‘물방울’로 2016년 케이옥션 홍콩경매에서 5억 1282만원에 낙찰됐다. 고인의 작품은 프랑스 퐁피두센터, 일본 도쿄국립미술관, 미국 보스턴현대미술관, 독일 보훔미술관을 비롯해 국내에선 국립현대미술관, 서울시립미술관, 삼성미술관 리움 등이 소장하고 있다.

프랑스와 한국을 오가며 양국 문화교류 저변 확대에 기여한 바를 인정받아 고인은 1996년 프랑스 문화예술공로훈장 슈발리에를, 2013년 대한민국 은관문화훈장을, 2017년 프랑스 문화예술공로훈장 오피시에를 수훈했다. 2016년에는 제주도 한경면 저지문화예술지구에 제주도립 김창열미술관이 개관했다. 제주도는 고인이 한국전쟁 당시 1년 6개월 정도 머물렀던 인연으로 ‘제2의 고향’으로 여긴 곳이다. 미술관은 자녀에게 물려줄 작품까지 기증해 지어졌다.

유족으로는 부인 질롱 씨와 아들 김시몽 고려대 불어불문학과 교수, 김오안 사진작가 등이 있다. 빈소는 고려대 안암병원 301호실에 마련됐다. 발인은 7일 오전 11시 50분이다.

|

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)

![산타랠리 올까…뉴욕증시 일제히 상승[월스트리트in]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122400138h.jpg)