|

“클라우드인데 공공기관과 계약하려면 여전히 시스템 구축처럼 취급해요.”

“상용 소프트웨어는 매번 업데이트할 때마다 쉽게 적용할 수 있는데, 공공 클라우드는 그렇지 못하죠. 버전별로 CSAP(클라우드 보안 인증제)를 매번 받아야 합니다.”

국내 클라우드 업계는 공공부문에 민간 클라우드 이용을 활성화하려면, 미국 아마존웹서비스(AWS)나 MS, 구글, 중국의 텐센트·알리바바 같은 외국 기업에 시장을 서둘러 열어주기보다는 시장을 옥죄는 규제부터 해결하자고 했다. 공공 시장 선개방이 아니라, 계약 관행 개선과 함께 민감 데이터를 다루지 않는 분야라면 CSAP 인증 기업에는 사후 평가를 도입하고, 클라우드 인력 부족도 해결하자는 취지다.

기업들이 쓰는 소프트웨어는 업그레이드하기 쉽지만 공공기관에 적용된 서비스형소프트웨어(SaaS)는 업데이트본마다 인증을 받아야 하기 때문에 서비스 품질이 민간 사용 소프트웨어보다 떨어지는 문제도 있다. 업계 관계자는 “솔직히 공공기관에선 자기가 쓰는 클라우드가 어떤 소프트웨어(버전)인지 정확히 모른다”고 했다. 이에 따라 기업들은 민감한 데이터를 다루지 않는 소프트웨어라면, 매번 CSAP 인증을 받지 않아도 상시 업데이트가 가능하도록 사후평가로 제도를 인증제를 개선하는 방안을 모색해야 한다는 입장이다.

|

외국계 클라우드 회사 입장을 대변한 듯한 정부의 CSAP 인증제 개선은 △자율주행차나 로봇이 대중화되는 시대가 오면 클라우드는 인공지능(AI)과 결합해 디지털 경제의 신경망이 될 것이라는 점 △국내 기업의 기술 수준은 미국 대비 86.5%(2019년 기준·IITP)에 머물고 있다는 점 때문에 설득력을 잃고 있다.

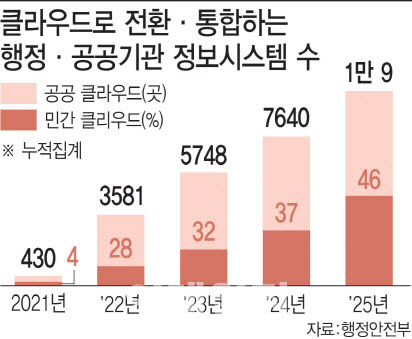

클라우드 업계 관계자는 “우리나라 공공 클라우드 시장은 아주 초기 단계로, 국내 클라우드 업체들이 이를 발판으로 세계로 나가려고 하는 상황”이라며 “그런데, 공공기관이나 지자체에선 아직 계약 관행이 종량제로 돼 있지 않고, 소프트웨어 품질도 민간보다 떨어질 수밖에 없는 구조로 돼 있다”고 아쉬워했다.

정부는 애플이 아이폰을 출시해 앱 생태계를 열었을 당시, 국내 단말기 제조사(삼성전자·LG전자)를 키우기 위해 방송통신위원회를 통해 아이폰 국내 상륙을 지연시킨 적이 있다. 소비자로서는 논란이었지만, 삼성이 현재 글로벌 1위 단말기 제조사가 된 데에는 이 같은 정부 역할도 기여했다.

![[포토]김세은 아나운서,따스한 햇살 받으며](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111600281t.jpg)

![[포토] 평창고랭지 김장축제](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501303t.jpg)

![[포토] 종로학원, 대입 합격점수 예측 설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501114t.jpg)

![[포토]이재명 민주당 대표 '징역 1년에 집행유예 2년'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501110t.jpg)

![[포토]'구속VS무죄' 이재명 공판 앞두고 쪼개진 서초동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500881t.jpg)

![[포토] 개인정보보호위원회 기자설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500752t.jpg)

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[이車어때]"8800만원짜리 드림카"…벤츠 AMG A 45 S 4MATIC+](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600211h.jpg)

![[포토]김세은 아나운서,진행은 매끄럽게](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600282h.jpg)

![예금자보호한도 24년만에 오른다고?[오늘의 머니 팁]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600304h.jpg)