|

국가정보원에 민간의 보안까지 맡기는 ‘국가사이버안보법’이 대한민국의 ICT(정보통신기술)경쟁력을 갉아먹을 수 있다는 우려가 커지고 있다.

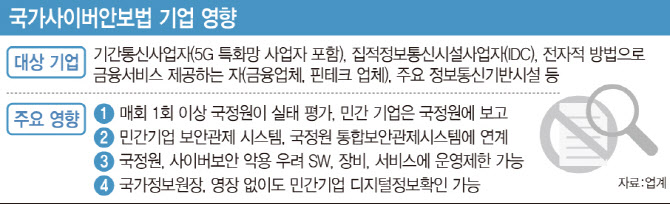

현재는 공공기관은 국정원(국가사이버안전센터), 민간분야는 과학기술정보통신부, 개인정보보호 정책은 개인정보보호위원회가 나눠 맡는 구조인데, ‘국가사이버안보법’이 국회 문턱을 넘으면 국정원이 민관을 아우르는 핵심부처(컨트롤 타워)가 돼 민간까지 통제하기 때문이다.

6일 업계에 따르면 국회 정보위에 더불어민주당 김병기 의원이 발의한 ‘국가사이버안보법안’과 국민의힘 조태용 의원이 발의한 ‘사이버안보기본법안’이 상정된 가운데, 한국인터넷기업협회가 ‘반대’ 의견을 국회와 이재명·윤석열 대선 후보 선거대책위원회에 전달하는 등 기업들의 걱정이 커지고 있다.

지나치게 폭넓은 사이버안보위협…어느 회사 서버든 뒤진다

기업들이 반대하는 가장 큰 이유는 국정원이 사실상 맘대로 민간 기업 서버를 뒤질 수 있기 때문이다. 해당 법안에는 ‘사이버안보’에 위협이 돼야 하고, 고등법원 수석판사의 허가라는 조항이 있지만, 사이버안보위협이라는 개념이 국정원의 주관적인 판단에 의존하고, 예외 사유가 다수인데다, 국정원의 비밀주의 때문에 사후 감시가 불가능하다는 게 문제다.

텔레그램으로 이동하고 국내 클라우드 사업도 망가져

인터넷 업계 관계자는 “공수처에서 지나치게 많은 사람의 통신자료(이용자 성명, 주민등록번호, 주소와 전화번호, 아이디 등)를 가져가 사찰 논란이 일었는데, 사이버안보법은 국가사이버안보위협을 이유로 쉽게 더 많이 가져갈 수 있다”면서 “불안을 느낀 국민들은 텔레그램이나 페이스북 같은 외국계 서비스로 옮겨갈 것”이라고 예상했다.

이 법은 평상시에도 국민 생활에 밀접하게 관련된 통신, 인터넷, 금융 등의 기업이 매년 국정원에 보안 실태조사 결과를 보고하고, 국정원이 직접 확인조사하며, 보안관제시스템은 항시 국정원과 연계돼 위험 탐지를 명분으로 통신 내용(발신지, 패킷 일체)을 확인할 수 있게 돼 있다.

클라우드 업계 관계자는 “한국의 정보기관이 국내 기업의 전산센터를 모니터링 한다는 소문이 퍼지면 국내 기업들의 해외 클라우드 이탈 가속화, 국내 시장의 해외 기업(AWS, 구글, MS 등) 장악이라는 최악의 상황에 직면할 것”이라고 토로했다.

스마트폰, 기지국 장비 수출에도 먹구름

‘국가사이버안보법’에는 국내에 공급되는 정보통신 기기, 설비, 소프트웨어, 서비스에 대해 시험, 분석, 사실조회 등 국정원이 직접 검증할 수 있게 하는 규정도 있다. 삼성전자 갤럭시나 기지국 장비도 국정원이 통제하게 된다는 걸 의미한다. 이리되면 화웨이가 중국 정보기관인 국가안전부 통제하에 있다는 의혹을 받아 미국, 영국, 호주 등이 도입을 배제하는 상황이 우리나라에서도 재현될 수 있다.

정부 부처 관계자는 “같은 이유로 세계적으로도 정보기관이 ICT 제품을 직접 승인하는 제도나, 민간 정보를 보호하는 정책을 펴는 보안기관과 정보를 수집하는 정보기관을 같이 두는 사례는 없다”고 지적했다.

![[포토]'이제 겨울'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700287t.jpg)

![[포토] '금융권 공감의 장' 인사말하는 이병래 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600936t.jpg)

![[포토]경북 국립의대 신설 촉구, '참석자들에게 인사하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600846t.jpg)

![[포토]손태승 전 회장, 영장실질심사 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600794t.jpg)

![[포토]정윤하 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600056t.jpg)

![[포토]내년에 또보자 가을](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600715t.jpg)

![[포토]민주당 민생연석회의 참석하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600655t.jpg)

![[포토] '소상공인 힘보탬 프로젝트' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600583t.jpg)

![[포토]정부, 국무회의에서 세번째 `김여사 특검법` 거부권 건의 의결](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600579t.jpg)

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![‘트럼프 관세’ 엄포에도 다우·S&P500 사상 최고치[뉴스새벽배송]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112700257h.jpg)