|

정부는 23일 발표한 ‘소비·민생 개선 대책’의 하나로 오는 4월까지 골프 세금 부담 경감 및 규제 완화 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 해외로 나가는 골프 수요를 국내로 이끌고 국내 골프 산업을 육성한다는 취지다.

정부는 현재 회원제 골프장에 더 무거운 세금을 물리는 중과세(重課稅) 구조를 개선하는 쪽으로 일단 정책 방향을 잡고 있다. 기획재정부 관계자는 “대중제(퍼블릭)와 달리 회원제 골프장은 부유층이 주로 이용한다는 사회적 인식 때문에 카지노나 경마장 수준의 재산세를 매기고 있다”며 “지금은 회원제와 대중제의 차이가 사실상 없어진 만큼 이런 차별을 완화해 골프장 간 가격 인하 경쟁을 촉진하겠다는 것”이라고 말했다.

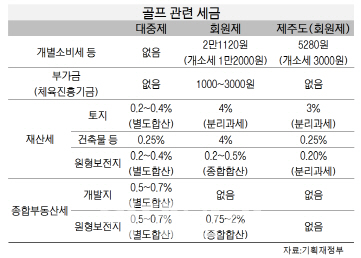

기재부에 따르면 회원제 골프장 토지에 부과하는 재산세 세율은 4%로 대중제(0.2~0.4%)보다 10배나 높다. 골프장 이용자가 내는 개별소비세(1만 2000원)와 거기 따라붙는 교육세·농어촌특별세 등 부가 세금도 회원제에만 물린다. 골프장 입장료나 마찬가지인 국민체육진흥기금 부가금(1000~3000원)도 회원제 골프장 이용자만 내고 있다.

과거 만든 낡은 규제도 손 볼 계획이다. 정부 관계자는 “예를 들어 대중제 골프장은 1년 이용권 등 유사 회원권을 팔 수 있는지 없는지 규정이 명확지 않은 문제가 있다”면서 “1993~1999년 골프장 사업 허가를 받은 업자는 반드시 회원제 골프장 안에 대중제 골프장을 의무적으로 병행 설치해 운영토록 한 것도 운영 기한이 정해지지 않은 불합리한 규제”라고 설명했다.

문제는 실제 가격 인하 효과와 대중제 골프장 업계의 반발이다. 세금을 내려준 만큼 이용료가 내린다는 보장이 없고 괜히 경쟁 업계의 반대만 부추길 수 있다는 이야기다. 골프장을 바라보는 국민 시선이 여전히 곱지 않은 것도 부담이다. 특히 세금 인하는 세법 개정이 필요한 데, 야당 등 국회가 정부 방침에 제동을 걸 가능성이 크다.

안창남 강남대 세무학과 교수는 “지금도 좋은 골프장은 주말 예약이 힘들 정도로 인기인데 이런 방안으로 골프 인구가 대폭 늘고 경제 활성화에 도움이 될지 모르겠다”며 “세금을 낮춰주면 중간 유통업자가 이윤을 챙겨 가격이 잘 안 내려간다는 것도 세무학계의 일반적인 인식”이라고 지적했다.

그는 “최근 베트남이나 캄보디아, 중국 등 해외로 골프를 하러 나가는 인구가 많아진 것은 카트·캐디·음식값 등 부대 비용이 한국보다 훨씬 저렴하고 장기간 휴가를 내고 마음껏 골프를 즐길 수 있기 때문”이라며 “차라리 우리도 캐디나 카트 선택제를 확대하는 등 골프 문화를 좀 더 자유롭게 바꾸는 것이 골프 활성화에 도움이 될 것”이라고 조언했다.

![[포토]12월 LPG 국내 프로판 가격 인상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100332t.jpg)

![[포토]초코과자 가격 상승](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100324t.jpg)

![[포토]점등 앞둔 사랑의 온도탑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100312t.jpg)

![[포토]박찬대 “감액 예산안, 법정시한인 내일 본회의 상정”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100294t.jpg)

![[포토]짙은 안개에 갇힌 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100227t.jpg)

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

!["양육은 예스, 결혼은 노" 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093h.jpg)