|

[이데일리 오현주 기자] 언제부턴가 ‘민생’이 화두가 됐다. 정치권이 애용하는 말이 됐다는 뜻이다. 민생의 사전적 의미는 지극히 소박하다. ‘일반 국민의 생활 또는 생계’. 하지만 말을 꺼내놓는 것만으로 위정자는 후덕한 리더십의 경지에 올라선다. 하지만 여기엔 역설이 있다. 한국사에서 민생이란 말이 등장한 건 16세기 조선 중종 때. 이후 5세기가 지나도록 민생은 여전히 위정자의 숙제로 남아 있다는 거다. 다만 당시의 민생과 오늘의 민생은 질적 차이가 있다. 내용이 아니다. 자세가 달랐다. 과거 누군가는 백성의 생계 고충을 해결하는 데 자신의 전부를 걸었다. 백성을 위하는 민생정치는 때론 섬김으로도 나타났다. 이를 실천한 인물엔 조선 대유학자도 들어 있다. 상대가 누구든 함부로 대하지 않는 겸손, 자신을 낮추는 배려를 이론 앞에 세웠다.

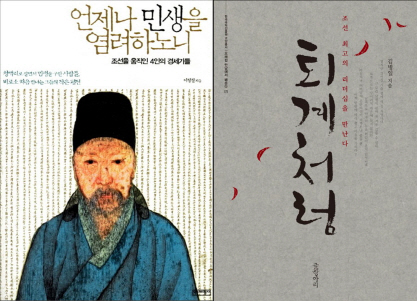

오래도록 한국사의 숨은 행간을 찾는 일에 몰두해온 두 저자가 옛 인물들의 족적을 통해 민생과 마주하는 리더십의 진정한 의미를 짚는다. 적어도 말로만 포장하는 민생이 아니었다는 것을 각자의 방식으로 장구한 사료에서 끄집어냈다. 백성의 삶 구석구석을 돋보기로 들여다본 실천. 조선의 민생정치가 뚜껑을 열고 현대 정치·경제에 가르침을 던지는 순간이다.

▲‘대동법’…민생정치의 오래된 미래

민생을 이해하는 데는 ‘안민’이 필요하다. 백성을 안심하고 편하게 살게 하는 것. 최소한 조선의 경세가들이 주장하는 바가 그랬다. 이이(1536~1584), 이원익(1547~1634), 조익(1579~1655), 김육(1580~1658)도 다르지 않았다. 그러나 어디 말처럼 쉬웠겠는가. 당연히 모든 것을 걸었다.

그런데 바로 이 시기에 조선 최고의 조세시스템이 갖춰진다. 대동법이다. 관료가 지정한 물품 대신 쌀이나 무명으로 징수하는 제도. 이로써 백성들은 기존 세금의 5분의 1 정도만 부담하면 됐다. 세금의 80%를 줄여준 이 개혁이 빛나는 건 유혈충돌이나 혁명적 체제변동 없이 진행됐다는 점이다. 그러나 세금을 덜 걷자는 일에 반대가 없을 리 없다. 개혁 반대파의 파상적 공세를 막아가며 신념과 인생을 걸고 대동법을 실행해간 이들이 그 네 사람이었다.

이정철 한국국학진흥원 연구원이 ‘언제나 민생을 염려하노니’(역사비평사)를 통해 대동법을 매개로 한 민생정치의 오래된 미래를 가늠했다. 네 인물의 삶과 입장은 제각각이었지만 한 가지는 같았다. 모두가 재상의 반열에 올랐으면서 변변한 집 한 칸 없이 청백리로 민생을 구한 것. 자신들의 이념인 성리학을 현실로 치환한 지치(至治)의 최대 과제를 민생문제 해결로 삼았다는 얘기다.

실패를 딛고 진화하는 것이 역사라는 데도 저자는 방점을 찍었다. 그러니 민생도 이제껏 회자되는 것 아니냐고 했다. 그러나 현대 위정자가 자주 범하고 있는 속빈 민생정치가 얼마나 보잘것없는가를 일깨운 과정보다 크지는 않다.

▲‘일체경지’…똑같이 공경해야 한다

책에는 학문적 영역을 거둬낸 인간 퇴계가 나온다. 그의 평생을 관통한 주제어가 ‘사람’이었다는 거다. 귀천을 가리지 않고, 출처와 명분이 확실치 않은 물건은 사양하고, 혐의를 경계하라 했던 철학을 그림처럼 펼쳐낸다. 특히 주목한 것은 여성을 대하는 태도. 유학자의 삶에서 여성이란 뒷배경 혹은 일탈의 표상에 불과했던 시대적 고정관념에 퇴계가 저항한 것이다.

이런 일화가 있다. 예순일곱에 본 증손자를 퇴계는 몹시 아꼈다. 그런데 손자며느리의 젖이 부족해 증손자가 영양실조 증세를 보이고 만다. 손자가 여종을 유모로 보내달라고 했지만 퇴계는 허락지 않았다. “여종에게도 몇 달밖에 되지 않은 아이가 있다. 남의 자식을 죽여 내 자식을 살리는 것은 옳지 못하다”고 했다. 증손자는 결국 두 돌을 갓 넘기며 세상을 떴고 퇴계는 편지를 보내 손자를 위로했다. “너라면 어찌했겠느냐.”

대유학자의 자연인적 삶을 되돌아본 가장 큰 이유를 저자는 퇴계의 평등사상을 알기 위함이라고 적었다. 이것이야 말로 궁극의 퇴계를 이해할 수 있는 나침반이 될 수 있다는 거다. 지배하기보다 섬김으로써 도리어 다스릴 수 있는 민생정치. 현대의 그 누구도 구현하기 힘든 고차원의 철학과 윤리다.

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)