| 지오반니 다 볼로냐, 헤르메스, 1580년 |

|

[이데일리 장영은 기자] 나는 헤르메스와 친해지고 싶다. 헤르메스 가방을 갖고 싶다는 것으로 착각하지는 마시라! 물론 하나 정도 있으면 폼나게 들고 다닐 수는 있겠다 싶다. 사실 ‘친해지고 싶다’거나 ‘사랑하고 싶다’고 하는 것은 그러고 싶은데 잘 안된다는 의미도 포함되어 있다. 아무튼 나와는 감정이입이 가장 잘 안 되는 신이 헤르메스다. 현대사회에서 성공하기 위해선 벤치마킹해야 할 가장 중요한 신이 바로 헤르메스다. 이미 세상은 지나칠 정도로 헤르메스를 사랑하게 됐다. 바로 영악할 정도의 꾀와 재치와 능수능란한 기질의 헤르메스는 이 시대 세속적 성공, 즉 출세의 신으로 등극하게 된다.

사실 인간은 이 세상에서 어떤 종류든 명성을 갖고자 하지 않는가? 명성을 위해서라면 노이즈마케팅까지 서슴지 않는 세상이 됐다. 더군다나 명성을 위해서라면 무플보다는 악플이라도 달리기를 원하는 세상이다. 그런 의미에서 살기위해, 출세하기 위해 온갖 술수와 거짓으로 발버둥치는 유명세를 타는 현대인은 너무도 헤르메스와 닮아있다. 그렇더라도 아직은 아직까지는 헤르메스의 술수와 전략은 살짝 귀여운 데가 있다. 그리스 신화 속에서 저지른 그의 행보를 들여다보자.

| 아폴론의 소를 훔치는 헤르메스, 캐레탄 하이드리아 항아리, 기원전 5세기 |

|

그리스 신화 속 헤르메스는 전령의 신이다. 동시에 도둑과 사기꾼의 신이요. 상업과 행운의 신이기도 하다. 헤르메스의 태생이 어떠하기에 도둑과 거짓을 일삼는 사기꾼이 됐을까? 헤르메스는 제우스와 요정 마이아 사이에서 태어난다. 태어난 첫날 아폴론의 소를 훔친다. 헤르메스는 소들의 꼬리를 잡아끌어 뒤로 걷게 하고 자신의 발에는 부드러운 덤불을 묶어 발자국을 남기지 않았다. 마치 반대방향으로 소가 떼 지어 지나간 것처럼 꾸민 것이다. 그리곤 길을 재촉해 호젓한 산속의 조그만 벌판에 소떼를 숨겼다.

한편 아폴론은 자신의 소 중에 오십마리가 없어진 것을 눈치챘다. 어느 겁 없는 놈이 감히 이 아폴론의 소를 훔친단 말인가? 솜씨가 제법 교묘해 범상치 않은 도둑임을 알 수 있었던 아폴론은 범인이 이제 갓 태어난 이복동생 헤르메스인 것을 알아내고 동굴로 범인을 족치러 간다. 아폴론이 호통치며 협박하자 헤르메스는 억울하다는 듯 “저는 소떼라고는 본적도 들은 적도 없어요. 어제 갓 태어난 아기가 어떻게 그런 짓을 하지요? 전 엄마 젖을 빠는 것밖에 몰라요. 제 아비인 제우스신을 두고 맹세하지만, 저는 소를 훔친 일이 결단코 없어요”라고 말한다. 이에 아폴론은 “야! 이 사기꾼 놈아! 왈가왈부 따질 것 없이 아버지한테 가서 네 죄를 묻겠다!”라고 말을 하면서 헤르메스를 요람에서 번쩍 들어 올렸다. 이때 아기 헤르메스는 지독한 방귀를 뀌어 아폴론을 당황하게 한다. 세상에 방귀로 아폴론을 골탕먹이는 첫 귀여운(?) 에피소드!

| 클로드 로랭, 아폴론과 헤르메스가 있는 풍경, 1660년 |

|

아폴론의 엄마 레토가 가문 좋은 여신이었던 것과는 달리, 헤르메스의 어머니는 몰락한 왕족의 딸인 마이아이다. 그래서 신들의 축복 속에서 태어난 아폴론과는 달리 헤르메스는 인적 없는 깊은 산 속 어둡고 초라한 동굴에서 태어난다. 비록 제우스의 아들이라고는 하나 자신의 재주 하나만 믿고 인생을 개척해나가지 않으면 평생 산속 동굴에서 어머니와 단둘이 쓸쓸하게 살아야 할 팔자다. 이처럼 외가의 배경도 변변찮고 출생도 다른 신들보다 훨씬 늦은 헤르메스가 이미 체제가 꽉 잡힌 올림포스의 중앙무대로 진출하는 것은 거의 불가능한 일이었다. 제우스의 다른 자녀들은 아테나나 아폴론을 상대로 경쟁해보았자 게임이 되지 않는다. 다시 말해 미천한 출생배경은 개천에서 용이 나야 한다는 절박함을 심어주었을 테고, 어떤 방법이든 써야 했으니, 잔꾀의 대가가 됐됐던 것이다. 이렇게 헤르메스는 타고난 재주와 영리함과 더불어 척박한 환경에서 터득한 달변과 임기응변으로 출세가도를 달린다.

올림포스의 무대는 장악할 수 있는 가장 큰 세력은 이미 아폴론에게 위임됐다. 헤르메스는 어떻게 하면 이 아폴론을 뛰어넘을 수 있을까를 고민하게 된다. 고민 끝에 얻어낸 결론이 바로 아폴론의 소를 훔치는 것이었다. 밝은 세상을 대표하는 아폴론의 손이 미치지 못하는 세계, 즉 암흑가를 제패하는 것?! 이 일이라면 헤르메스가 해볼 만한 것이었다. 작전은 아주 성공적!

그런데 헤르메스의 무기는 무엇인가? 논리와 합리성, 도덕성이 아니다. 상대방이 기가 꽉 막힐 정도의 뻔뻔스러움이 최대 무기다. 기존의 가치관에 대한 조금도 경의도 표시하지 않는 헤르메스 앞에서 아폴론의 합리적이고 정당한 논리는 힘을 쓰지 못한다. 생각해보라. 거짓말을 밥 먹듯 하고, 거짓맹세를 거침없이 해대며, 게다가 자신의 어리고 연약함을 무기로 삼는 헤르메스를 도대체 누가 대적할 수 있단 말인가? 아폴론은 속수무책이었다. 소도둑 재판에서도 논리적으로는 아폴론의 말이 맞지만, 인정적으로는 갓난아이가 어떻게 도둑질을 할 수 있느냐는 헤르메스의 변론이 더 설득력이 있어 보였다. 헤르메스의 이런 잔꾀와 뻔뻔함은 제우스가 보기에 오히려 귀엽기까지 느껴졌던 것 같다. 도저히 미워할 수 없는 어린애가 아닌가 말이다.

| 도소 로시, ‘제우스, 헤르메스, 미덕’, 1522-24년 |

|

결국 제우스의 판결로 헤르메스는 훔친 소를 아폴론에게 돌려준다. 사실 헤르메스는 소가 탐나서 훔친 게 아니었다. 소를 훔친 궁극의 목표는 자신이 아주 쓸모 있는 재목이라는 것을 알리는 것이었다. 결국 아폴론은 자신의 직분이었던 목동들의 수호신과 제우스의 전령의 직분을 헤르메스에게 양보함으로써 헤르메스의 소기의 목적은 달성된 셈이다. 이제 헤르메스는 비상한 꾀와 재치로 당당하게 올림포스 신들 중 하나로 인정받기에 이른 것이다.

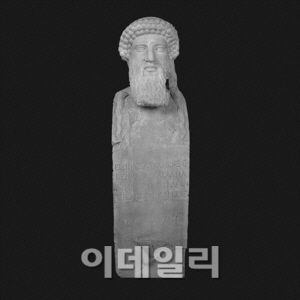

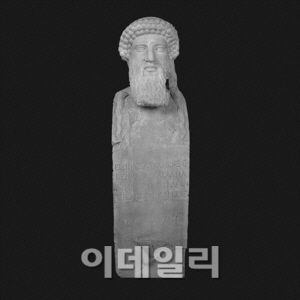

| 헤르메스상, 기원전 5세기경, 교차로나 시장입구에 표지석으로 세워진다 |

|

그렇다면 고대 그리스는 어떤 사회이기에 헤르메스 같은 도둑과 사기꾼도 수호신이 필요했던 것일까? 기록에 따르면 그리스사회는 호메로스 이전 시대부터 도둑과 협잡꾼도 수호신을 가지고 있었다. 이 시대의 도둑의 의미는 현대와 다르다. 귀족의 신분도 아니고, 가진 재산도 없는 평민에게 출세의 길은 완전히 막혀 있던 시대다. 산업도 없었던 시대이니 취업이란 개념조차 생소한 시대였다. 기껏해야 소작인이나 목동으로 생계를 꾸리던 시대에, 먹고 살기 위한 직업으로 도둑질이 성립되던 시대이다. 그러니 당연히 수호신이 있어야 마땅하다. 현대의 도둑처럼 무조건 윤리적으로 비난할 수 있는 것이 아니었다는 말이다. 이런 시대의 큰 도둑은 흔히 의적으로 민중들 사이에 인기가 높았다. 특히 힘이 세거나, 솜씨가 좋으면 인기가 높았다. 왜 우리 역사 속에도 홍길동이니, 임꺽정이니 하는 인물들은 큰 도둑인 동시에 영웅이 아니었던가!

이렇게 헤르메스는 도둑과 장사꾼, 즉 상업의 신이 다. 도둑과 장사꾼은 집을 떠나 길 위에서 보내는 시간이 많다. 그러니 목동과 나그네의 수호신까지 떠맡게 된 것이다. 고대 그리스에서 헤르메스 동상은 길이 교차하는 곳이나 시장입구에 서 있었다. 또 하나 헤르메스는 행운의 신이기도 하다. 인생에서 우연히 얻게 되는 행운은 모두 헤르메스의 선물이다. 이런 행운을 어떻게 잘 요리하는가는 각자의 몫이다. 단지 행운은 아무것도 해보지 않고 방에만 머물러 있는 자에게는 오지 않는다는 사실을 기억해야 한다. 무엇인가를 만나려고 자꾸만 길을 떠나는 자, 새로운 일에 도전하는 자에게 행운은 오기 마련이다.

![[포토]박도은,핀에 집중한다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000231t.jpg)

![[포토]주얼리를 향한 고민](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000751t.jpg)

![[포토]수시 전형 상담](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000732t.jpg)

![[포토] 행정안전부, 호우 대책 중대본 회의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000674t.jpg)

![[포토] '아프려나'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000605t.jpg)

![[포토] 취재진에 답변하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000538t.jpg)

![[포토]애플 아이폰16 1차 출시국, 기다리는 시민들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000450t.jpg)

![[포토]고소장 접수위해 중앙지검 민원실 향하는 검은우산비대위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24091900883t.jpg)

![[포토]신자용 대검차장과 인사 나누는 심우정 검찰총장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24091900611t.jpg)

![[포토] 국무회의 참석하는 박성재 법무부장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24091900534t.jpg)

![[포토]정남수,헤드커버를 준비한다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092000509t.jpg)

![뻥 뚫린 도로도, 꽉 막힌 주차장서도 만족스러운 '미니 쿠퍼 S'[타봤어요]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/09/PS24092100176t.jpg)