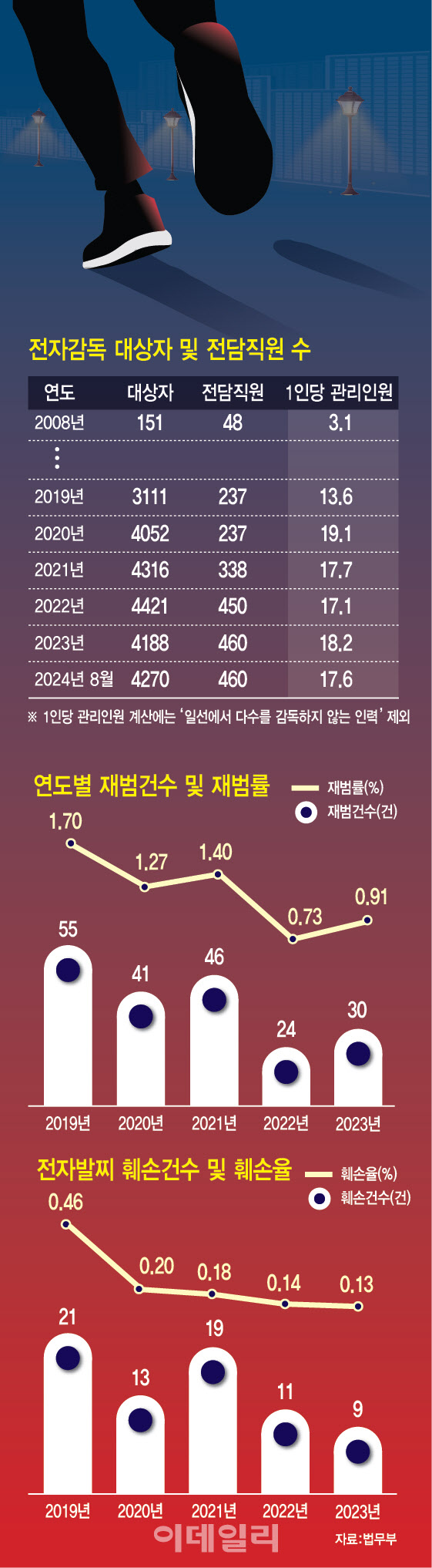

17일 법무부에 따르면 전자감독 대상자는 2019년 3111명에서 2024년 8월 기준 4270명으로 약 4년8개월 만에 37.3% 증가했다. 같은 기간 이들을 전담하는 보호관찰관 수는 237명에서 460명으로 증가했지만 1인당 관리인원은 13.6명에서 17.6명으로 폭등했다. 전담직원 수가 늘긴 했지만 전자감독 대상자가 늘어나는 속도를 따라가지 못해 전담직원의 업무가 가중되고 있다.

|

경제협력개발기구(OECD) 주요 국가가 전자발찌 출소자 10명 이하를 관리하는 것과는 대조적이다. 2021년 기준 감독관 1인당 영국은 5명을, 2022년 기준 호주는 9명을 맡고 있다. 국내 관리 인원이 급증한 데는 부착 범위가 그만큼 광범위해졌기 때문이다. 당초 성범죄에 한해서만 시행되던 전자발찌제도는 살인, 강도, 유괴 등으로 확대됐고 올해부터는 스토킹 범죄에도 적용되고 있다. 또 지난 2020년부턴 일반사범에 대해서도 가석방자에 한해서 전자감독을 실시할 수 있게 했다. 관리 대상자가 늘어나다 보니 자연스레 인력 부족 문제가 불거졌고 밀착 관리 실패 사례도 나오고 있다. 2021년 5월 벌어졌던 강윤성 사건이 대표적이다. 전과 14범이었던 강윤성은 당시 강도강간·강도상해죄 등으로 징역 15년형을 살고 출소한 지 3개월만에 전자발찌를 끊고 달아나 사흘 사이 두 여성의 목숨을 앗아갔다.

감독 인력의 부족은 긴급 상황에서 더욱 부각된다. 적은 경우지만 위급 상황이 이중으로 발생한다면 관찰소 또는 본부 인력 지원을 요청할 수밖에 없는 상황이다. 전자장치의 위험 경보가 발생하면 진위 여부와 관계없이 즉시 보호관찰관이 출동해야 해서다. 현행 위치추적장치 기술력으로 세밀한 위치 파악에 한계가 있어 실제 오작동으로 출동하는 경우도 빈번하다.

|

법무부는 강윤성 사태 이후 전자발찌 훼손 문제와 재범 등을 막기 위해 신속수사팀을 설치하는 등 대응에 나섰지만 우려의 목소리는 여전하다. 신속수사팀 설치 이후 전담직원은 전자감독 대상자가 중대한 위반행위를 하면 수사를 의뢰할 수 있다. 하지만 여전히 피부착자가 전자발찌 훼손 및 도주를 하는 경우에는 경찰의 협조를 별도로 요청해야 하기 때문에 실효성이 떨어진다는 문제가 제기되고 있다.

이에 따라 미국의 사례처럼 관리주체와 검거주체를 일원화해야 한다는 필요성이 제기되고 있다. 최지선 한국형사·법무정책연구원 부연구위원은 “미국에서 고위험군 전자감독 대상자를 관리·감독하는 가석방 전담 보호관찰관은 모든 직원이 경찰과 유사한 수준의 권한을 갖고 있다”며 “제한된 인력으로 대상자 제재 조치를 신속하고 강력하게 하는 게 목적이라면 전담 직원이 가진 특별사법경찰 권한을 적극적으로 활용할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다”고 제언했다.

![[포토]오토바이 이용해 오후 논술고사장으로 이동하는 수험생](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112400241t.jpg)

![[포토]여야의정 협의체 회의 참석하는 한지아-이만희-김성원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112400218t.jpg)

![[포토]기름값 6주 연속 상승](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112400195t.jpg)

![[포토]고궁 찾은 관광객들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112400185t.jpg)

![[포토]장원영, '러블리하죠?'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112400125t.jpg)

![[포토]축사하는 이상원 양형위원장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200974t.jpg)

![[포토] 농가희망봉사단, 마을회관 기증품 전달](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200740t.jpg)

![[포토]축사하는 한덕수 국무총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200598t.jpg)

![[포토]오언석 구청장 '경원선 지하화 추진협의회' 출범식 참석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101263t.jpg)