|

[이데일리 오현주 기자] 나로호가 날아갔고 유성우가 떨어졌다. 우주에 대한 관심이 뜨겁다. 유형을 들여다보면 두 갈래다. 하나는 지구 탈출을 갈구하는 호기심의 대상, 다른 하나는 지구 종말을 걱정하는 두려움의 대상이다.

1920년대 어느 날 천문학자 에드윈 허블이 밤하늘에 허블망원경을 들이댄 덕에 우주의 비밀이 한 꺼풀 벗겨졌다. 137억년 전 탄생한 우주는 끊임없이 움직이고 있으며 그럼에도 불구하고 질서정연한 모습을 유지하고 있었다. 결정적으론 은하에 대한 의문이 풀렸다. 단 하나가 아니라는 확신이 생긴 거다. 우주 속 수많은 은하들은 지금 이 순간에도 서로 멀어지고 있다. 우주의 밀도는 나날이 희박해져 간다. 하지만 이를 한없이 되감기하면 은하들은 다시 가까워져서 마침내 엄청난 밀도의 덩어리 한 개가 된다. 우주가 한 점에서 탄생한 후 지금껏 팽창·폭발해 오늘에 이르렀다는 빅뱅이론은 이 비밀을 업고 있다. 변하지 않는 것은 없으며 언제나 시작과 끝이 있다는 필연성은 물리계에도 존재했다.

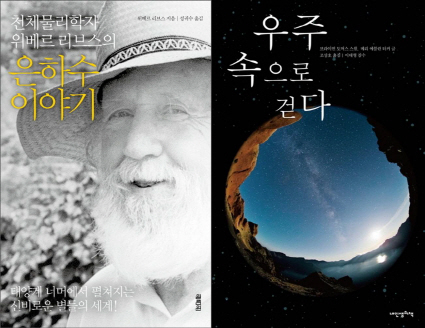

그렇다면 이 우주를 어떻게 수용해야 하는가. 천체물리학의 대중화에 힘써온 프랑스의 노학자, 미국에서 진화우주학과 생태·신학을 연구하고 있는 교수들이 우주와 지구가 펼쳐내는 극적인 테마를 꺼내놨다. 천체물리학자는 우주의 규칙성을 발견함으로써 인류는 진보의 발판을 마련했다고 봤다. 진화우주학자 등은 우주의 진화를 탐구하는 데서 그 현상의 이면에 담긴 원리와 인간 삶의 가치까지 찾아낼 수 있다고 했다. 각기 다른 지점에 섰지만 이들이 품은 주제는 일치한다. 인간이다. 지금 우주를 봐야 하는 건 인간을 더 잘 보기 위해서다.

▲우주 미래…아주 뜨겁거나 아주 차가운

“은하수의 움직임은 질서정연하다. 모든 은하수는 서로에게서 멀어지고 있는데 특히 그 거리가 클수록 속도가 빠르다.” 빛의 속도로 멀어지는 은하수들. 그런데 정작 그 속도가 어느 정도인지를 아는가. 지구에서 달까지 1분, 태양까진 8분. 그것이 빛의 속도다.

세상 만물과 우주, 자연과학을 구분할 수 있는 가장 큰 요소는 ‘규칙성’이라고 했다. ‘시작과 끝’이란 필연성을 넘어서는 우주의 규칙성을 찾아낸 것이 인류가 진보로 들어선 바탕이 됐다는 주장이다. 그렇다면 이제 우주의 미래는 어떻게 진행되겠는가. 리브스는 두 가지 가설에 주목했다. 거대한 냉각 ‘빅 칠(Big Chill)’ 혹은 거대한 수축 ‘빅 크런치(Big Crunch)’다. 무한정 차가워지면서 우주공간이 비어가되 완전히 비지는 않는 빅 칠이 오거나, 은하수들이 서로 가까워지면서 빅뱅 순간의 초고온 상태로 회귀하는 빅 크런치가 올 수 있다는 거다.

▲우주·인간, 유전적 혈통 공유한다

“우주의 팽창과 수축은 놀랍게도 생물의 호흡과 혈액의 움직임을 떠올리게 한다. 허파는 팽창하고 수축한다. 심장도 팽창하고 수축한다. 이 기본적인 운동에 의해 우리는 존재한다.”

브라이언 토머스 스윔 캘리포니아 융합학문연구소 교수와 메리 에블린 터커 예일대 산림환경·신학대학원 교수가 만나 우주를 설명하며 인간을 말했다. ‘우주 속으로 걷다’(내인생의책)는 이들이 과학의 행간에 숨은 인문학적 의미를 끄집어 낸 독특한 시도다. 인간의 허파와 심장이 팽창하고 수축하듯 우주의 움직임도 반추할 수 있다는 것이다.

우주 빅뱅의 순간부터 빛의 생성, 원자의 출현과 별의 탄생, 초신성 폭발로 인한 태양계 형성, 지구·달이 만들어지는 과정까지 이들이 펼친 우주 이야기는 장구하다. 하지만 여기서 그치지 않는다. 단세포·다세포 생물의 진화를 더듬고 인간 기원까지 탐험하는 여정을 덧붙인다.

우주와 지구, 인간의 기원과 발달을 통합한 목적은 분명하다. 이 모두가 진화적인 유산과 유전적인 혈통을 공유한다는 사실을 끌어내려는 거다. 별은 인간의 생과 사를 닮은 인간의 조상이었다. 따라서 우주에 별이 몇 개나 있고 왜 빛나는가 따위의 질문은 여기에 적절치 않다. 개발 대상으로만 우주를 볼 때나 필요한 것이기 때문이다.

시·공간이 나뉘고 원자 구조와 빛이 생기며 은하가 탄생하고 태양계가 갖춰진다. 그다음은 지구와 달이 만들어지는 순서. 이 대서사시는 먼 우주 얘기가 아니었다. 우주 무게 만큼의 존재가치를 가진 인간 탄생의 얘기였다.

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]1400원 뚫은 원-달러 환율…외환당국 '적극개입' 시그널](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401121t.jpg)

![[포토]송길영 작가 "지상파를 역전한 넷플릭스" 기조강연](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401082t.jpg)

![[포토]외규장각 의궤 전용 전시실 일반에 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401057t.jpg)

![[포토]발언하는 박상우 국토교통부 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400713t.jpg)

![[포토] 2025학년도 수능](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400625t.jpg)

![[포토]벼랑 끝에 있는 최윤범 고려아연 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111301728t.jpg)