|

[이데일리 오현주 선임기자] 예술가에게 정년은 없다. 평균수명도 최소한 기자보다는 10년은 더 될 것이다. 따지지는 말자. 과학적 근거는 없다. 오랜 세월 한결같은 열정을 유지하느냐 못하느냐를 가늠해보니 그렇다는 거니. 화업 50년을 맞은 두 화가가 빚은 예술 투혼의 현장이 그렇게 이른다.

한국에선 흔치 않은 과업을 이룬 섬유공예가 송번수(74)와 역시 여성작가로는 드물게 모노크롬 분야에서 독자적인 영역을 개척해온 서양화가 이정지(76)가 개인전을 열고 있다. 웬만한 젊은 작가도 함부로 덤비기 힘든 100~200호의 대형신작을 꺼내놓고 또 다른 시작을 외친다. 한 사람은 한올 한올 씨실과 날실을 엮어 1년에 한 점을 완성하기 어려운 태피스트리로, 다른 한 사람은 긁고 긁어서 건져낸 기호·문자의 거대한 소통으로 국내 미술계에 뚜렷한 획을 긋고 있다.

▲송번수 “작가란 시대의 기록자요 감시자”

“평생을 이어온 한 가지 테마는 없었다. 테크닉의 발달과 시대성의 변화에 맞춰 꾸준히 주제를 바꾸고 기법을 달리해왔다.” 송번수 작가를 단 하나의 타이틀로 묶는 것은 불가능하다. 판화, 태피스트리(섬유공예), 종이부조, 환경조형물 등 형태는 물론 전쟁과 재난, 사회부조리, 종교적 메시지까지 그 위에 얹는 문제의식도 한 줄기가 아니다.

|

경기 과천시 국립현대미술관 과천관에 펼친 ‘송번수, 50년의 무언극’(6월 18일까지)은 1960년대부터 최근까지 반세기에 걸쳐 이어온 화업을 100점의 대표작으로 선뵌다. 그 가운데서도 시선을 압도하는 작품은 태피스트리 대작. 섬유의 가닥가닥에 섬세하게 색을 입혀 실체를 드러내고 음영을 입힌 것이다. 특별한 작품은 ‘가시’ 연작. 삐죽이 섬유에 꽂힌, 나뭇가지에 촘촘히 돋은 가시가 보는 이의 가슴을 후벼 판다. 진짜 가시? 당연히 아니다. 찔리면 피가 날 듯 그렇게 보이는 것뿐이다.

‘가시’ 연작 중 절정에 달한 작품은 가로세로 3m에 달하는 ‘미완의 면류관’(2002~2003). 가시의 ‘의미’는 종교적으로 확장하고 ‘형태’는 미완으로 남겨 해석의 여지까지 넓혔다. 원래 ‘미완의 면류관’은 가로세로 4m의 흑백톤으로 제작한 것. 경기 광주시 능평성당 제단의 십자가자리에 걸려 있다. 그 작품을 대신해 이번 전시에 나온 건 이후 작가가 규모를 좀 줄이고 푸른계열로 다시 만든 것이다.

|

홍익대 공예학과를 졸업하고 1970년대 말 이미 판화가로 명성을 얻은 그가 프랑스유학에서 푹 빠진 ‘매력’이 태피스트리였단다. 면과 색의 구성에만 신경 쓰던 초기작은 점점 내적 성찰, 사회적 비판을 품은 ‘가시’로 변해왔다. 이후엔 더 나아가 동일본 대지진의 충격을 다룬 ‘2011·3·11’(2011), 자살폭탄테러 뉴스를 접하고 제작했다는 ‘이라크에서 온 편지’(2006) 등으로 마당을 넓혔다.

실크스크린 판화 ‘공습경보’(1974)는 ‘가시’ 이전에 사회에 울린 경고였다. 방독면을 쓴 사람의 얼굴을 클로즈업 한 작품은 다섯 단계로 색을 달리하면서 “사회 전체가 공습”이란 메시지를 던진다. 작품을 위해 제자의 얼굴에 방독면을 기꺼이 씌웠단다.

|

송 작가에게는 신념이 있다. “작가는 시대의 기록자요 감시자며 비판자여야 한다”는 것. 1972년 7·4남북공동성명의 소식을 전한 ‘호외’ 판을 확대인쇄해 400장을 뿌린 퍼포먼스가 단초였다. 전시장에는 당시를 재현한 ‘A·G’(1972)가 놓였다. A·G는 당시 전위적인 예술세계를 지향했던 ‘한국아방가르드협회’를 뜻한다. 공예작가론 송 작가가 유일했단다.

▲이정지 “반세기 긁고 지우니 비로서 생성”

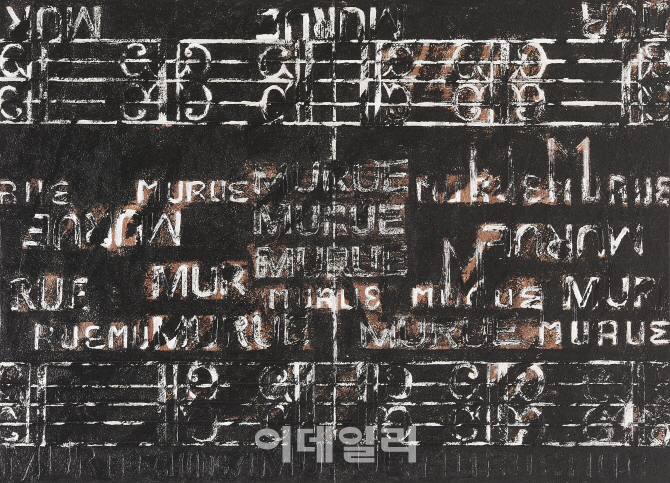

빨려들 듯한 주황색의 거대한 ‘원’ 세계에 눈을 뺏기고 돌아서면 검푸른 바탕에 놓인 회백색 기호·문자의 묵시록이 마음을 뺏는다. 이어 울트라마린이란 푸른 화폭에 새긴, 끊임없이 반복하는 한 문장은 혀까지 묶는다. ‘물은 답을 알고 있다 물은 답을 알고 있다 물은 답을….’

|

이 작가의 작업은 ‘긁고 지우기’로 요약할 수 있다. 홍익대 회화과를 졸업하면서 이미 진행한, 1960~70년대의 ‘탈(脫)일루전’에서 비롯됐단다. 이미지를 찾고 덧칠하는 게 아니라 덜어내고 지우는 작업. 이는 1980년대에 이르러 모노크롬으로 연결됐다. 다만 보통의 화가가 면을 채우는 방식과는 달랐다. 캔버스에 물감을 덧칠하고 형태를 긁어내는 정반대의 기법이었던 거다. 긁어내고 또 긁어내다 보니 남은 흔적에서 시간이 보였다. 사리진 것도 보이고, 새로 만들어진 것도 보였다.

한동안 이어가던 ‘무제’에 이어 오래도록 심취한 시리즈는 ‘오우’(O)다. 거대한 원 안에 빨려드는 듯한 소용돌이를 만들고 ‘지금 어디에 있고 무엇을 하는가’를 묻는 듯한 형상을 입혔다. 하지만 이내 원은 캔버스에서 수시로 사라지고 ‘O’란 이름만 남았다. 1990년대에는 여기에 새로운 시도가 얹혔다. 문자를 만드는 행위다. 이 작가는 “내 속에 있던 문자가 소통을 시작했다”고 당시를 회고한다. 안진경체와 추사체가 작품에 들어왔고 뜻을 반쯤 남긴 영자에는 스스로의 의미를 부여했다.

|

전시는 지난해 3월 같은 장소에서 연 동명전시의 후속편쯤 된다. 1년 새 제작한 대작을 포함해 최근작 20여점을 걸었다. 최면을 거는 듯 연결한 ‘물은 답을 알고 있다’의 ‘O’ 시리즈를 포함해 ‘네상스 르네상스’(NAISSANCE RENAISSANCE), ‘마르코폴로 실크로드’(MARCO POLO SILK ROAD) 등 수없이 긁어서 완성한 작품을 대거 선뵌다. 오케스트라 악보에서 유일하게 비올라파트가 사용하는 악보에 보이는 ‘가온음자리표’(중간음자리표)를 오선지에 박은 작품도 있다.

“체험이 있고 경험이 있어야 그릴 수 있다”는 이 작가의 신조다. 그런 작가가 요즘 ‘신체성’에 대한 고민이 크다. 작업을 할 수 있는 체력을 생각하니 그렇단다. 50대에 한 것을 당연히 70대에는 할 수 없으니 ‘올인’이란 말도 왕왕 떠오르는 모양이다. 그럼에도 소녀 같은 해맑은 표정으로 여전히 열의에 찬 의견을 쏟아낸다. “난 동글동글한 것이 좋더라. 원래 동그라미는 세상 사물의 중간역할을 해주지 않던가. 그런 내 작품이 세상 편의에 따라 그저 단색화로 분류되는 건 싫다.”

|

![[포토]환율은 오르고 코스피-코스닥 하락](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111101008t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100375t.jpg)

![[포토]2025학년도 수능 3일 앞으로](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100917t.jpg)

![[포토]미국 대선 영향, 비트코인 8만1000달러 돌파](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100878t.jpg)

![[포토] 29회 농업인의날](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100842t.jpg)

![[포토]김장나눔 펼치는 함영주 회장과 하나금융그룹 임직원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100765t.jpg)

![[포토]'발언하는 손경식 회장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100640t.jpg)

![[포토]최고위, '모두발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100624t.jpg)

![[포토]마다솜,통산 4승 만들어준 넘버원 볼](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100280t.jpg)

![[포토]여·야·의·정 협의체 1차 회의, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100253t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100375h.jpg)

![당일배송·전 차종 수리…BMW 그룹 韓 '1등 서비스'의 비밀은[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111101148h.jpg)