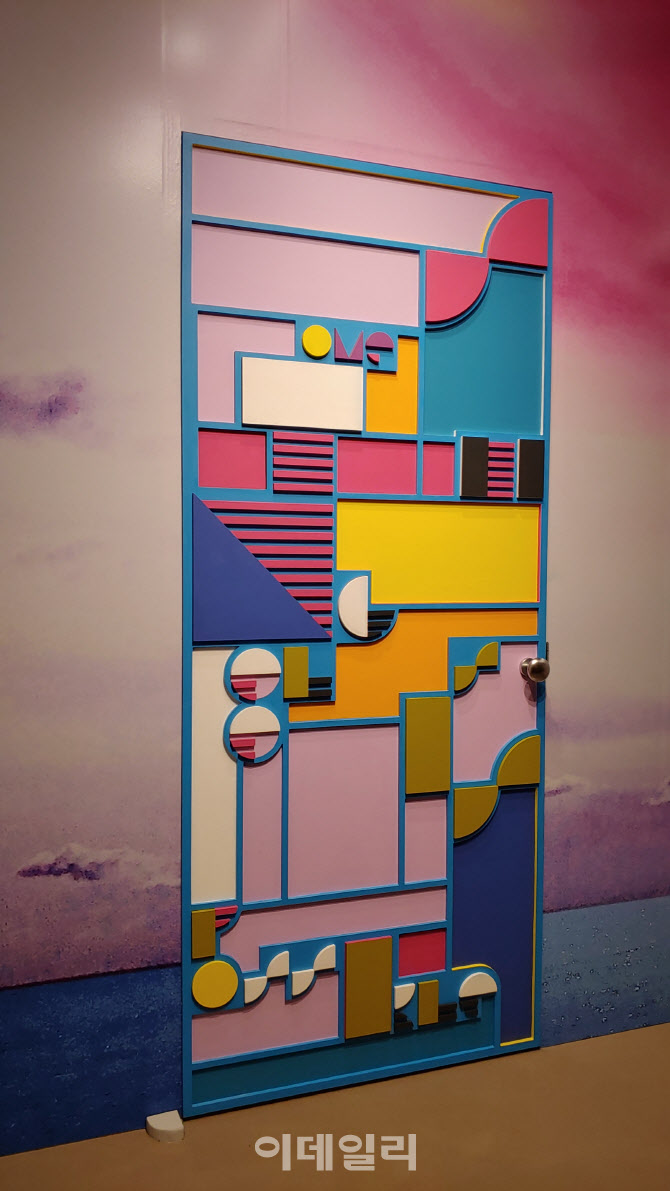

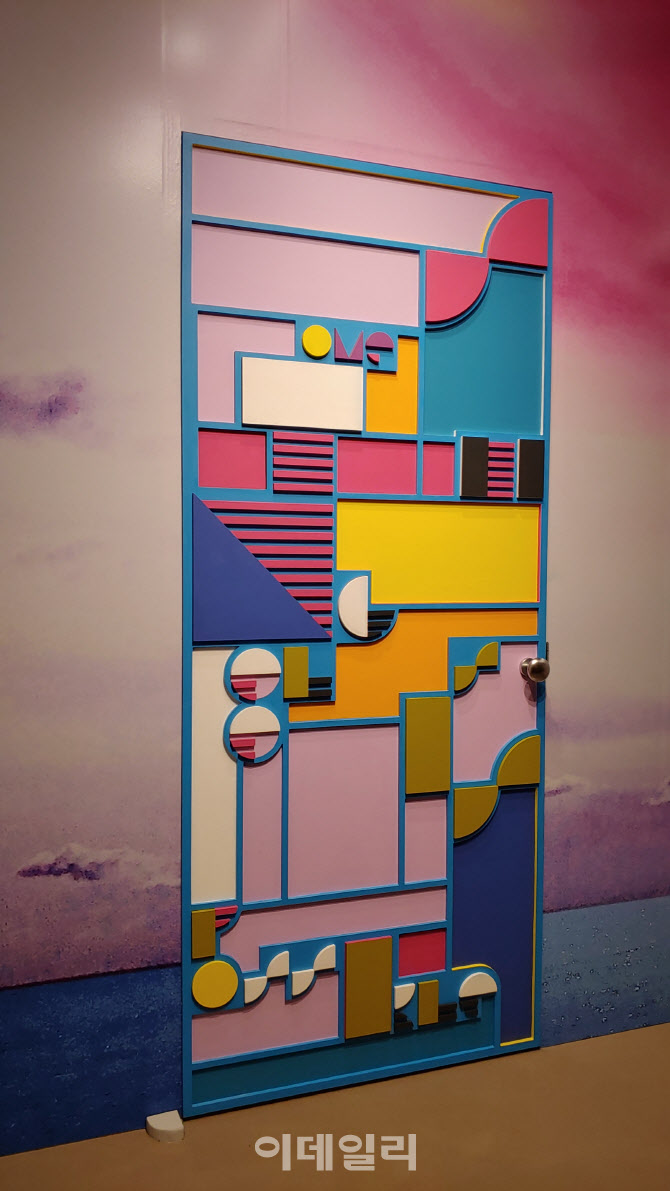

| | 토비아스 레베르거의 설치작품 ‘부산에서는 다른 무언가가 가능하다’(Something Else Is Possible in Busan·2020). 여행지에서 촬영한 사진을 일그러뜨리고 확대한 이미지로 벽을 채우고, 기하학적 도형에 파스텔톤 색감으로 정갈하게 채색한 문을 달아 완성했다. 서울 용산구 갤러리바톤서 연 개인전에 내놓은 ‘다른 무언가가 가능하다’ 연작 5점 중 하나다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 확 트인 공간에 하얀 벽. 프레임에 단정히 든 그림이나 좌대에 오른 육중한 조각. 작가의 숨소리까지 녹여 보는 사람의 호흡까지 가쁘게 만드는 설정. 미술관이나 갤러리 하면 이렇듯 으레 연상되는 ‘화이트큐브’는 빨리 포기할수록 좋다. 왜 그래야 하느냐고? 적어도 여기서는 말이다. 공간을 조각내다 못해 첩첩이 벽이고 방이니까. 하얀 벽의 위압감은 찾아볼 수가 없고, ‘단정’이나 ‘육중’과도 거리가 있으니까. 대신 한 번도 보지 못한 풍경을 볼 수는 있다. 마음을 얼마나 여느냐, 생각을 어떻게 푸느냐, 발길을 어디로 잡느냐에 따라 달라지는 풍경. 예상한 게 맞다. 웬만한 고리는 열고 풀어야 건질 게 있다는 소리다.

이런 거다. 분명히 갤러리에 들어섰는데 눈앞엔 엉뚱하게 ‘닫힌 문’이 놓여 있다. 천장까지 꽉 올린 벽 중간에 말이다. 문을 열어야 무엇이 보일 건 분명한데. 하지만 저 너머에 뭐가 있는지 알 수가 없다. ‘판도라의 상자’로 들어설지, 그 정도는 아니더라도 못 볼 것을 보게 될지 모르는 노릇이고. 물론 아무도 강제는 하지 않는다. 친절한 설명을 들을 일도 아니다. 언제나 그렇듯 열쇠는 내가 쥐고 있다, 열고 들어서거나 열지 않고 돌아서거나.

| | 토비아스 레베르거의 설치작품 ‘차오프라야강에서는 다른 무언가가 가능하다’(Something Else Is Possible at the Chao Praya·2020). 누구나 한번쯤은 봤을, 태국 방콕의 크고 작은 사원들이 일그러진 채 솟은 이미지가 벽에 붙었다. ‘다른 무언가가 가능하다’ 연작 5점 중 네 번째로 세웠다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

애꿎은 관람객에게 만만찮은 ‘짐’을 떠넘긴, 특별한 장치를 만든 이는 독일 현대미술가 토비아스 레베르거(54)다. 이 모든 난감한 상황을 서울 용산구 독서당로 갤러리바톤에 펼쳤다. 그가 국내서 세 번째로 여는 개인전이다. 전시명부터 간단치 않다. ‘사랑이 깃들어 있지 않다면 견디기 어려운 진실들’(Truths That Would Be Maddening without Love). 그 아래, 붙이고 세운 대형 설치작품과 오브제 조각 등 10여점을 내놨다. 발을 들이기 전엔 한 장면도 예상할 수 없는, ‘진실게임’의 시작일 수도 있다.

△다섯 개 ‘벽과 문’ 지나 ‘대즐 카머플라주’ 문양까지

관건은 첫 문이다. 떠오르는 혹은 떨어지는 태양빛이 바다와 뒤섞인 장면이 한가득인 벽을 관통하는 문. 기하학적 도형에 파스텔톤 색감으로 정갈하게 채색한 그 문을 여는 일이 시작이란 소리다. ‘스즈에서는 다른 무언가가 가능하다’(Something Else Is Possible in Suzu·2020)란 타이틀의 이 작품이 이후 연달아 연결된 4개의 문을 차례로 관통하는 열쇠가 되니까.

| | 토비아스 레베르거의 설치작품 ‘몰디브에서는 다른 무언가가 가능하다’(Something Else Is Possible in the Maldivesn·2020). ‘다른 무언가가 가능하다’ 연작 5점 중 마지막 관문. 처음부터 마지막까지 모든 문에는 도형으로 변형한 ‘Something Else Is Possible’이란 문구가 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

‘스즈’에서 힌트를 얻을 수 있듯 벽과 문으로 이뤄진 작품들은 세계의 다섯 장소를 소재로 삼았다. 스즈(호텔)를 시작으로 파비켄, 부산, 차오프라야강을 거쳐 몰디브까지. 특히 지명으로 한 번 더 관심이 가는, 작가가 세 번째 관문으로 삼은 ‘부산에서는 다른 무언가가 가능하다’(2020)는 핑크빛으로 물든 구름이 연하게 깔린 바닷가를 배경으로 한다. 오른쪽으로는 오륙도처럼 보이는 섬까지 세워 운치를 더했는데.

헷갈리는 부분은 바로 여기에 있다. 실제인지 가상인지, 애매한 설정이 보이는 거다. 슬쩍 귀띔하자면, 다섯 개의 벽을 만든 이미지는 여행지에서 작가가 촬영한 사진에서 빼낸 것이다. 이것을 픽셀이 뭉개질 정도로 일그러뜨리고 확대해 이 세상 것이 아닌 듯한 색감과 감성으로 뽑아냈는데. 하지만 여기까지다. ‘다른 무언가가 가능하다’는, 타이틀의 나머지 부분은 보는 사람의 몫이란 말이다.

| | 토비아스 레베르거의 설치작품 ‘부산에서는 다른 무언가가 가능하다’(Something Else Is Possible in Busan·2020). 부산의 풍경을 테마로, ‘다른 무언가가 가능하다’ 연작 5점 중 세 번째로 세운 벽과 문이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

결국 ‘부산’의 벽과 문을 제시한 것은 작가지만, 넘고 열어야 하는 것은 ‘보는 이’의 문제란 얘기다. 바로 “내가 어떤 것을 보고 느껴봐라 하는 게 무슨 의미가 있겠느냐”는 작가의 철학인 거다. 그러곤 한 가지 더. “다만 고정관념은 버리는 게 좋겠다”고 했다. “편견이 있으면 그 필터로만 걸러내게 돼 있다”는 은근한 지적인 셈.

그렇게 차례로 다섯 개의 벽과 문을 지나면 비로소 ‘작가의 패턴’이 기다린다. 그이의 트레이드마크라 할 ‘대즐 카머플라주’다. 희고 검은 띠가 교차하며 밖으로 퍼져 나가는 형태인 이 문양은 1차대전 때 영국 전함이 위장을 위해 사용했던 무늬를 작가가 차용한 거란다. 전시(戰時)를 전시(展示)에 끌어들인 결과는 대성공이었다. 이색공간을 만들고, 상품과 콜래보레이션 하는 데서 나아가 다채로운 형태로 확대재생산 중이니.

| | 토비아스 레베르거의 패턴 ‘나는 내가 하는 말을 귀담아들으려 노력한다: 나의 버전’(I Am Trying to Listen to What I Say: Me Version·2020). 작가의 트레이드마크가 된 ‘대즐 카머플라주’ 문양으로 작업해 전시장 한쪽 벽을 채웠다. 눈에 띄는 건 ‘배부른 벽’. 불룩하게 만든 장치로 높낮이가 도드라진 ‘조각의 입체감’을 얹었다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

이번 전시에서 이 패턴은 전시장 한쪽 벽에 도배하듯 바른 ‘나는 내가 하는 말을 귀담아들으려 노력한다: 나의 버전’(I Am Trying to Listen to What I Say: Me Version·2020)으로 나왔다. 마치 회오리처럼 빨려드는 듯한 거대한 원을 그리고 있는데, 눈에 띄는 건 ‘배부른 벽’이다. 불룩하게 만든 장치로 높낮이가 도드라진 ‘조각의 입체감’을 얹었다. 연작 ‘나는 내가 하는 말…’은 두 점을 더 만날 수 있다. ‘오방색의 독일판’쯤 될 색띠를 가로세로로 길게 이어 깊이 있는 공간감을 낸 ‘당신 버전’(2020), 어둠 속에서도 튀어나올 듯 파랑·초록·주황의 형광색으로 벽과 육면체의 도형을 씌운 ‘그것의 버전’(2020)까지.

| | 토비아스 레베르거의 패턴 ‘나는 내가 하는 말을 귀담아들으려 노력한다: 당신의 버전’(I Am Trying to Listen to What I Say: You Version·2020). ‘오방색의 독일판’쯤 될 색띠를 가로세로로 길게 이어 깊이 있는 공간감을 냈다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

이외에도 옛 조각가로서의 역량을 드러내며 3D 프린팅으로 제작한 오브제 조각 ‘재떨이 122개로 이뤄진 우주’(The Universe as 122 Ashtrays·2020), 간판인 양 전시명을 영문 네온사인으로 만들어 매단 ‘진정한 진실과 사랑’(Real Truth & Love·2020) 등을 함께 소개한다. 전시는 작가의 모든 작업을 압축해 총체적으로 보여주는 완결판적 성격이 진하다.

| | 토비아스 레베르거의 오브제 조각 ‘재떨이 122개로 이뤄진 우주’(The Universe as 122 Ashtrays·2020). 인터넷에서 무작위로 찾아낸 이미지를 모델 삼아 3D 프린팅으로 제작했다. 이들 추상적 오브제가 ‘진짜 재떨이’가 됐을 때 역할과 기능이 어찌 달라질지를 되묻고 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

△스스로 일깨운 만큼 보이는 전시

독일 프랑크푸르트를 기반으로 베를린·리스본·이스탄불·런던·로마·암스테르담·바르셀로나 등 유럽도 좁아 미국 뉴욕과 시카고, 중국 상하이 등 미주와 아시아까지. 작가의 활동영역은 광범위하다. 사실 그가 기반을 다지며 이름을 세계에 알린 건 2009년 ‘제53회 베니스 비엔날레’에서 최고상인 황금사자상을 수상한 경력과 무관치 않다. 그 희고 검은 ‘대즐 카머플라주’가 광범위하게 박힌 ‘실제 카페’를 출품했더랬다. ‘당신이 무엇을 좋아하든 와인을 대접할 것이다’(Whatever You Love, Will Bring You to Wines)란, 역시 긴 타이틀의 이 작품은 “카페란 일상적 장소의 기능과 융합하는 동시에 충돌하는, 독창적 감각과 아이디어를 한 데 집약한 프로젝트”란 평가를 받았다.

| | 토비아스 레베르거의 ‘당신이 무엇을 좋아하든 와인을 대접할 것이다’(Whatever You Love, Will Bring You to Wines·2009). 2009년 ‘제53회 베니스 비엔날레’에서 황금사자상을 수상한 작품이다. 이제는 작가의 트레이드마크가 된 ‘대즐 카머플라주’ 문양으로 ‘거대한 카페’를 꾸몄다(사진=볼프강 군젤/ 갤러리바톤). |

|

작가가 제안하는 그대로 따라나설 용기가 있다면, 그래서 ‘미술이나 예술’에 대한 고정관념 따윈 과감히 내려놓을 수 있게 된다면, 전시는 대단히 흥미롭다. 임미경 갤러리바톤 전시홍보담당자는 무엇보다 “시간을 충분히 가질 것”을 중요한 관람 팁으로 꼽는다. 각 경계마다 산처럼 들이대는 고비마다 “마음을 열고 생각에 빠져 보라”는 주문이다.

하나만 놓치지 않으면 될 듯하다. 첫 문의 손잡이를 덥석 잡을 수 없게 하는 그것이 뭔가를 스스로 궁금해 하는 것 말이다. 나를 당황케 하는 것이 저 문인지, 머리를 채운 편견인지, 쓸데없는 잡념인지. 그것을 일깨워야 다른 무언가인 ‘진실’이 비로소 보인다는 말이다. 전시는 5월 13일까지.

| | 작가 토비아스 레베르거. 희고 검은 선이 요동치는 ‘대즐 카머플라주’ 문양 앞에 섰다. 작가는 “예술작품을 관람하는 데 정해진 방법을 던지고 싶지는 않다”면서 “관람객 스스로가 미처 알지 못했던 것을 일깨우는 시간이 되기를 바란다”고 했다(사진=히어선/ 갤러리바톤). |

|

![[포토]윤석열 대통령 탄핵심판 첫 변론 준비기일 27일 예정대로 진행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400433t.jpg)

![[포토]'더불어민주당 원내대책회의'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400387t.jpg)

![[포토]국무회의 입장하는 한덕수 권한대행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400378t.jpg)

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)