|

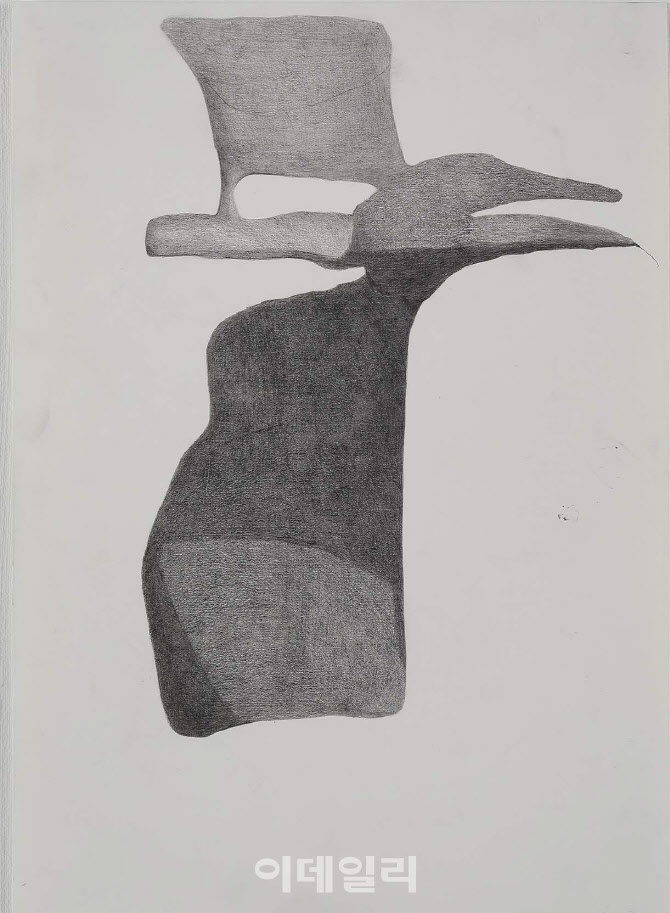

[이데일리 오현주 문화전문기자] 날아가는 새가 쓸쓸하게 보인 적이 있는가. 날개를 파닥일 땐 좀처럼 볼 수 없는 그것이 날갯짓을 멈추는 순간, 낱낱이 눈에 들어온다. 어깨에 얹힌 무게, 바람을 견뎌내는 고통. 정지하는 일의 고독까지. 그래도 저만큼은 아니었을 거다. 작가 황수연(39)이 그어낸 잔잔한 연필선이 그림자를 뚝뚝 떨어뜨리는 저만큼은 아니란 말이다.

그러던 작가가 문득 연필을 쥐고, 잘 다듬어 빚은 조각같이 섬세한 농담을 종이에 옮겨냈다. 드로잉 연작 중 한 점인 ‘노 아이즈’(No Eyes·2020)는 어떤 형상을 절반쯤 가져온 반추상화로 그린 작품. 있는 것보다 없는 게 더 많지만 유독 ‘눈이 없어’ 아니라면 ‘눈이 멀어’, 그래서 더 마음 쓰이게 했을까 싶다.

![[포토]교육부-보건복지부 장관, 의료개혁 관련 브리핑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011000886t.jpg)

![[포토]제주항공 참사 합동분향소 10일 운영 종료](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011000832t.jpg)

![[포토]박종준 처장, 특수공무집행방해 혐의로 경찰 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011000511t.jpg)

![[포토] 맘스홀릭베이비페어 전시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010901108t.jpg)

![[포토]수도권 첫 한파주의보](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010901027t.jpg)

![[포토]'무죄'받고 이동하는 박정훈 전 수사단장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900998t.jpg)

![[포토]기자회견 하는 김상욱 의원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900987t.jpg)

![[포토]전국정당을 넘어 K-정당으로 향하는 더불어민주당](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900948t.jpg)

![[포토]발언하는 권영세 위원장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900599t.jpg)

![[포토]포즈 취하는 팀테일러메이드](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800134t.jpg)

![[포토]홍재경 아나운서,론칭쇼 진행합니다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010800229h.jpg)

![캠핑 떠나는 전현무…든든하게 곁 지키는 'NEW 무카' 정체는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100176h.jpg)

![[단독]한덕수 탄핵심판 대진표 완성…에이펙스 VS 양재](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100050b.jpg)

![“하루 만에 휴지조각”…날개 꺾인 양자컴퓨터, 베팅해도 될까[왓츠 유어 ETF]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100216h.jpg)