|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 그는 헤매고 있었다. 동기들이 날고기는 틈새에서. 카메라 울렁증으로 여기서 허둥지둥, 저기서 우왕좌왕. ‘제1회 대학개그제’ 입상자란 타이틀이 무색했다. 상황이 이러니 역할이라곤 매번 이랬다. 심형래의 지네 뒷다리3, 원시인1, 행인4. 빈곤한 무명생활을 겪다가 1994년 마지막 전투방위로 입대하지만 아뿔싸! 하필 떠오르는 스타 이정재와 같이 근무하게 되다니. 결국 이정재의 출퇴근 운전병으로 전락하고 만다. 1996년 소집해제돼 원래 자리로 돌아왔으나 ‘이 길이 내 길이냐’로 갈등에 싸일 수밖에. 당시 그는 박명수에게조차 아무것도 아닌 존재였다.

세상일은 늘 이랬다. 우리가 돌리는 지구와 너희가 돌리는 지구의 아귀가 도통 맞지를 않았다. 그래서 웃는다. 울 수는 없으니까. 하지만 진정성이 배신을 때리지 않는 건 맞는 듯하다. ‘그’에게도 어두운 20세기 끝에 그윽한 21세기가 열렸으니. ‘유느님’ 유재석의 얘기라는 걸 눈치들 챘는가.

|

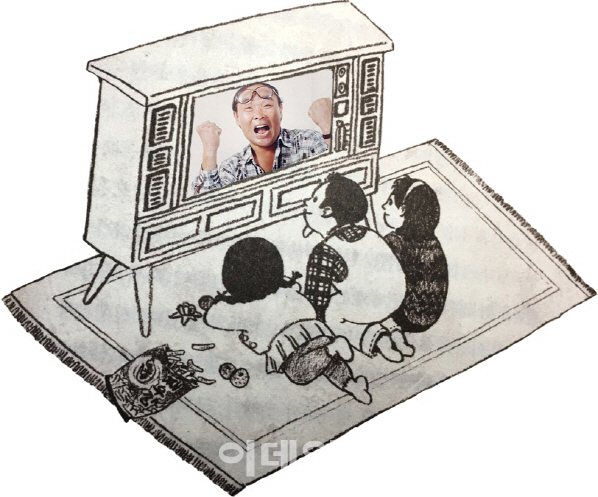

책은 그렇게 웃음을 만드는 사람들의 고충·노력을 세상에 ‘폭로’하려는 것이다. “우리는 웃음을 위해 이 땅에 태어났다”를 좌우명으로 삼아온 이들 얘기다. 요즘만이 아니다. 한반도에 미디어가 태동했던 일제강점기부터 바로 이 순간까지를 통찰했다. 도도하게 흘러온 대한민국 웃음의 변천사고, 방송인과 피디·작가가 쿵짝을 맞춰온 예능프로그램의 역사다. ‘웃는 게 웃는 게 아닌 시대를 웃겨온’ 세월을 짚어낸 것이다.

△비극·희극은 한끗 차…울려서 웃길 수 있었다

신파극 시절의 ‘유느님’은 만담꾼 신불출이었다. 경성은 그의 입이 시키는 대로 울고 웃었다. 그런 그가 해방 이후 논란의 중심에 섰는데, 역시 입 때문이었다. 금기를 건드린 그 입. 가령 38선을 두고 “우리 인생도, 나라도 허리띠를 풀어야 합니다”라고 했고, 세계정세를 빗대 “히틀러와 무솔리니를 만나 조선의 환장탕을 잡숴 보라고 할 거야”라고도 했다.

그럼에도 신불출의 만담은 1970년대 비로소 장르화 한 ‘코미디’의 머릿돌이 됐고, 바야흐로 ‘1세대 트로이카’를 불러내기에 이르렀다. 서영춘이 “시골영감 처음 타는 기차놀이라~”를 노래하면 배삼룡이 멀쩡히 걸어가다 넘어지기를 반복하는 ‘이상적인 플레이’. 여기에 젠틀한 척 얼렁뚱땅한 구봉서가 힘을 보태 완성한 형태. 장르는 슬랩스틱이었다. 대충 엎어지고 비실거려 끝날 일이 아니었다. 특히 서영춘은 공연 전 무대를 먼저 살폈다고 하는데. 치밀한 계산을 위해서였다. 자신이 어디로 넘어져야 더 우스꽝스러운지, 얼마나 걷다가 나가떨어져야 더 웃길 수 있는지.

△배삼룡 두고 혈투 벌인 방송사 피디들

TV수상기가 3만대 쯤 보급됐던 1964년 태어난 민영방송이 있었다. 신세계백화점 4·5층을 털어 사원 65명으로 출범한 TBC 동양방송이다. 1976년 TBC는 ‘고전 유모어 극장’이란 걸 만들고 배삼룡을 MBC로부터 영입하기로 결정한다. 당시 MBC가 히트 중이던 ‘웃으면 복이와요’의 방해공작이었던 셈. 하지만 녹화 첫날. 배삼룡이 실종됐다. 이적사실에 분개하던 MBC 피디들이 배삼룡을 납치해버린 거다. 두 방송사 피디들이 훤한 대낮 거리 한복판에서 투닥투닥 치고받기까지 한 사건. 웃음을 지키려 한 ‘배운 양반들’의 혈투는 고스란히 역사가 됐다.

1980년대는 단연 ‘이주일’이었다. 저자는 그를 서슬 퍼런 군부정권기를 비춘 한 줄기 위안으로 회고한다. 시청자에게 우월감과 자신감을 줬던 사람, 늘 뭔가 보여주겠다는 희망을 갖던 사람. 그것이 이주일을 잊지 말아야 하는 이유라고.

△독한 웃음의 전쟁…마냥 웃기지만은 않다

‘무한도전’의 성공신화는 유재석과 김태호 피디가 무식하리만치 밀어붙이는 근성이 썼다고 했다. 실제 김 피디는 12년째 오로지 프로그램 하나만 만들고 있을 정도다. 그래서 다다른 저자의 결론. 리얼 버라이어티가 지금도 유효한 건 예능의 정신이라고, 어떤 프로그램을 만들어도 ‘리얼’이 관건이 된다고.

‘웃음으로 건진 현대사’라지만 책의 흐름은 굳이 코미디로 한정하지 않았다. ‘웃음 유발자’ 혹은 웃음의 전제가 된 악극·영화·드라마·시사·교양프로그램 전반을 훑어냈다. 가령 1989년 사상 처음으로 군인을 주인공으로 세운 ‘우정의 무대’라든가 2009년 오디션 프로그램의 서장을 열어젖힌 ‘슈퍼스타K’를 넘나드는 식이다. 근현대사와 문화사에 집중하면서도 방송사의 뒷모습을 빈곳에 채워 넣었다.

그래서 책은 ‘마냥 웃기지만은 않다.’ 사실 웃음의 고민은 방송판이 아닐 텐데, 책은 얼핏 아니 진정으로 그렇게 읽힌다. 의도한 게 아니라면 저자 자신이 방송작가의 경계를 미처 벗겨 내지 못한 탓일 거다. ‘웃는 건 쉽지만 웃기는 건 굉장히 어려운 일’이란 전제를 깔기는 했다. 하지만 우리 생각은 좀 다르지 않은가. 웃기는 일이 힘들다는 건 잘 알지만 웃는 것도 그만큼은 쉽지 않다. 그래, 어찌 됐든 접점은 만들었다. 더 이상 웃음을 우습게 생각하지 말자는.

![[포토]박성재 법무장관·조지호 경찰청장 탄핵안 가결...즉시 직무 정지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121201103t.jpg)

![[포토] 작품이 된 생활용품](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200968t.jpg)

![[포토]조국, 징역 2년 확정..의원직 상실](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200952t.jpg)

![[포토] 롯데뮤지엄, '뷔르템베르크 왕실의 주얼리 세트' 전시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200856t.jpg)

![[포토]법정 나서는 조국혁신당 의원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200841t.jpg)

![[포토]야6당, '12.3 내란 사태' 국정조사 요구서 제출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200820t.jpg)

![[포토]이재명 대표 만난 정순택 대주교](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200816t.jpg)

![[포토]국민의힘 새 원내대표에 ‘친윤’ 중진 권성동 의원 선출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200800t.jpg)

![[포토]與 ‘탄핵 가결’ 급물살… 한동훈도 ‘찬성’ 돌아섰다](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200673t.jpg)

![[포토]발표하는 김동헌 고려대 경제학과 교수](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121200511t.jpg)

![[포토]박현경,자기 관리 중요해요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121100160h.jpg)