|

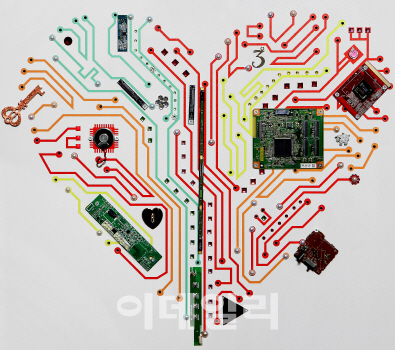

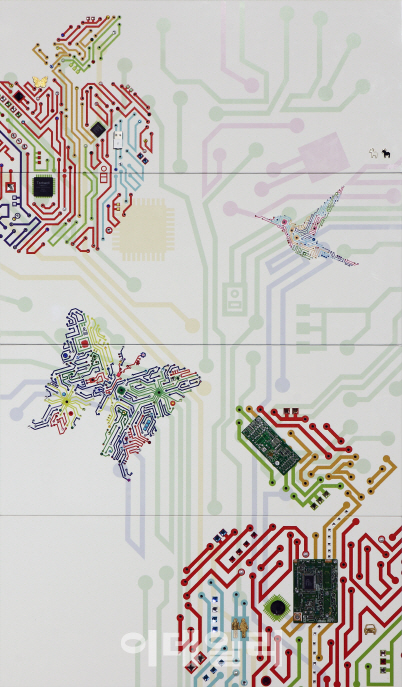

[이데일리 오현주 문화전문기자] #장면 하나. 하얀 벽에 깔끔한 판이 걸렸다. 그 안에 멀리서 봐도 한눈에 들어오는 정물이 자리잡고 있다. 나비니 새니 사과니 하트니 하는. 이 모두를 한 데 모은 듯한 커다란 작품도 보인다. 얼추 5m는 되는 듯하다. 그래도 여기까지는 유난스러울 게 없는 상황. 한 걸음 다가서면 시선을 사로잡는 세상과 비교하면 말이다. 흔하디흔한 나비·새·사과·하트 등이 품은 특별한 ‘심장’이 보이는 거다. ‘회로기판’이란 심장. 그러고 보니 그들의 속살도 얽히고설킨 수많은 회로였다.

#장면 둘. 한치 앞도 내다볼 수 없는 검은 공간. 숨소리도 부담스러운 칠흑이다. 얼마나 지났을까. 서서히 시야에 꽂히는 붉은 등과 붉은 면이 보인다. 위아래로 천천히 움직이는 등과 빛을 따라 뭉쳤다 흩어지는 연기. 화염이란 게 이런 건가. 아니 어둠에 숨죽였다가 햇빛을 받으면 퍼지는 안개란 게 이런 건가. 외부의 빛, 공기까지 철저히 차단한 깊디깊은 사각방이 시공간감각을 정지시킨다. 다만 한 가지. 이들을 여전히 살아있게 하는 ‘심장’이 느껴진다. ‘집어등’이란 심장.

설치작가 배수영(45)과 부지현(39)이 특유의 개성과 철학을 담은 개인전을 열고 있다. 배 작가는 서울 강남구 삼성동 트레이드타워 아트라운지에 ‘치유와 상생’ 전을, 부 작가는 종로구 안국동 아라리오뮤지엄 인 스페이스(옛 공간사옥)에 ‘궁극공간’ 전을 펼쳤다.

두 전시에서 눈여겨볼 것은 오브제와 작업방식이다. 두 작가 모두 소임을 다한 ‘폐물’에 생명을 불어넣는 작업을 해낸 것이다. 배 작가는 컴퓨터는 물론 각종 전자기기에서 쓰임을 다한 ‘회로기판’을 끄집어냈다. 부 작가는 고독한 밤바다에서 어부들이 고기를 잡는 데 쓰다가 버린 ‘집어등’을 가져다 놨다. 그러곤 둘 다 미술영역에서 벗어나는 ‘딴짓’을 서슴지 않았다. 전기니 전자니 온갖 ‘공학’적 요소를 총동원한 작품을 만들어낸 거다. 그렇게 배 작가는 인공과 자연, 인간이 상생하는 순환의 길을 냈고, 부 작가는 현실과 초현실이 접목하는 ‘제3의 공간’으로 향하는 방을 냈다.

▲회로기판은 순환이다…배수영의 ‘관계의 재생’

“결국 사는 일은 생명의 순환이고 관계의 회복이 아닐까 한다. 회로로 연결해 뽑아낸 인공적인 빛이란 것도 인간을 둘러싼 자연관을 되살리고 조합한 거니까.”

가로세로 480×184㎝에 달하는 설치작품 ‘생+생+생’(재생+소생+상생·2018)을 가리키는 배 작가의 생각이 꽤 복잡해 보인다. 태양을 둘러싼 우주의 형상이라니 왜 아니겠나. 마치 작품에 얽어놓은 수많은 회로기판의 연결성을 머리 안에 다 들여놓은 듯할 거다.

배 작가의 작품세계는 한 마디로 이런 거다. ‘세상에 존재하는 모든 것은 소멸하는 동시에 다시 태어난다.’ 결국 그 순환에서 치유하지 못할 게 없고 상생하지 못할 게 없다는 것이다. 이를 드러낸 가장 극적인 장치가 회로도인 거고.

|

작품마다 등장하는 회로기판, 거기에 붙은 칩, 하다못해 USB까지 크고 작은 전자부속품은 이젠 그이의 주제가 됐다. 하지만 이 역시 기계를 향한 마음이라기보다 환경과 자연, 인간에 대한 배려로 봐야 한다. 배 작가는 “단순히 작품을 꾸민 게 아닌 ‘인간관계를 위한 회로도’를 만든 작업”으로 설명한다.

|

작업량이 많아지면서 회로기판을 구하는 일도 단순치 않게 됐다. 예전엔 용산 전자상가를 뒤져 공수했단다. 그조차 한계에 봉착할 무렵 조력자가 생겼다. 소방기 센서를 만드는 회사에서 협찬에 나선 거다. 한 달에 많을 땐 100여개. 그것을 뜯고 붙이는 고된 노동을 통해 ‘아는 것’도 늘어갔다. 역할이 많아질수록 회로기판에 붙는 장식도 많아진다는 것, 겉으로 보이는 게 전부가 아니란 것, 뒤에 숨긴 하나라도 단절되면 기능은 끝나버린다는 것.

이번 전시는 갤러리박영이 배 작가를 전시작가로 내세워 응모한 ‘트레이드타워 아트라운지 사업’에 선정되며 성사됐다. ‘생+생+생’을 비롯해 시간에 따라 색을 갈아입는 ‘나비’(2018)와 ‘무술’(2018), 두 개의 사과 사이를 나비가 떠도는 ‘이브와 아담 3’(2015), 비상하는 새의 형상을 딴 ‘굿뉴스’(2015), 기계를 덧붙인 심장의 비애를 내보인 듯한 ‘마인드’(2015) 등 7점을 걸었다. 폐기와 재생, 삶과 죽음 또 생명, 이보다 더 지독한 생태미학이 또 있을까 싶다. 전시는 7월 31일까지.

|

▲집어등에 돌려준 바다…부지현의 ‘문명의 재생’

“실제로 사용했던 거다. 소용을 다해 버린 것을 가져왔다. 처음에는 판박이처럼 똑같았지만 버려질 땐 똑같은 것이 하나도 없더라.”

부 작가는 제주에서 태어나고 자랐다. 그이에게 트레이드마크가 된 집어등도 바다배경의 고향이 아니었다면 찾지 못했을 터. 어느 날 문득 눈에 들어온 그때부터였다. 작업을 마치고 돌아온 어부를 조르고, 부두를 헤매며 집어등 수거에 나선 것은. 이미 폐기처분에 다다른 집어등의 운명이 각별했다.

|

난간의 계단을 잡고 움직여야 할 만큼 ‘뵈는 게 없는’ 66㎡(약 20평) 남짓한 공간. 굳이 눈에 보이는 장치를 꼽으라면 몇 개의 집어등과 이들을 연결한 얇은 와이어가 전부다. 그런데 묘한 일이다. 그 안을 가득 채우는 눈에 보이지 않는 장치가 이토록 강렬하니. 규칙적으로 연기를 내뿜는 소리에 기다렸다는 듯 붉은 레이저빛, 그와 섞인 안개층이 관람객을 휘감는다.

전시장은 1977년부터 1992년까지 공간사랑이란 소극장으로 쓰던 곳. 건축가 김수근(1931∼1986)이 설계한 옛 공간사옥에 속한 지하층이다. 지금은 아라리오뮤지엄이 전시공간으로 사용한다. 김수근은 공간사옥을 3가지로 구분했는데. 생존을 위한 ‘제1공간’, 경제활동을 위한 ‘제2공간’, 창작과 명상을 위한 ‘제3공간’이 그것이다. 그중 부 작가가 ‘궁극공간’으로 삼은 바로 그곳이 김수근의 ‘제3공간’인 소극장인 거다. 덕분에 왜 온통 붉은 색이어야 했나에 대한 설명도 가능했다. “붉은 벽돌로 쌓은 건물과 썩 어울릴 거라고 판단했을 뿐이다.”

|

작품에 세팅했다는 20분짜리 프로그램의 처음과 끝을 가늠하긴 쉽지 않다. 극한의 어둠 속에선 산술적으로 잴 수 없는 시간이다. 그럼에도 작가는 치밀한 계산법을 동원했단다. 연기의 양, 빛의 움직임을 따졌고, 집어등이 바닥을 치고 일정 높이까지 올라가는 간격을 초단위로 쟀단다. 그렇게 꾸민 장소에 마치 관람객을 방치하듯 던져놓지만 부 작가가 애써 강조한 게 있다. ‘눈높이’다. 입구에 달린 발코니에 섰는지, 물이 찬 듯한 착각을 불러일으키는 바닥에 섰는지, 그 바닥에 앉았는지 누웠는지에 따라 다른 장면을 만날 수 있는 거다.

이번 전시에 부 작가는 딱 한 점 ‘궁극공간’을 냈다. 명상시간도 좋고 휴식공간도 좋지만, 폐집어등에게 고향 밤바다를 돌려주려 한 진한 복선이 먼저 보인다. 전시는 5월 13일까지.

|

![[포토]김찬중 건축가, '불확실성 시대의 건축' 주제로 강연](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801585t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![[포토]이틀 연속 폭설에 눈 쌓인 북한산](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801096t.jpg)

![[포토]울리빙디자인페어 in 마곡](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800810t.jpg)

![[포토] 서울역 환승센터](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800768t.jpg)

![[포토] 미국 캘리포니아 '석류' 첫 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800646t.jpg)

![[포토]'돈이 보이는 창' 찾은 함영진 우리은행 부동산리서치랩장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801076t.jpg)

![[포토]통화정책방향 기자간담회, '물 마시는 이창용 한은 총재'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800833t.jpg)

![[포토] '질퍽거리는 눈 피해서'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800590t.jpg)

![[포토]이재명, 한국거래소 찾아 국내 주식시장 활성화 논의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800462t.jpg)