|

|

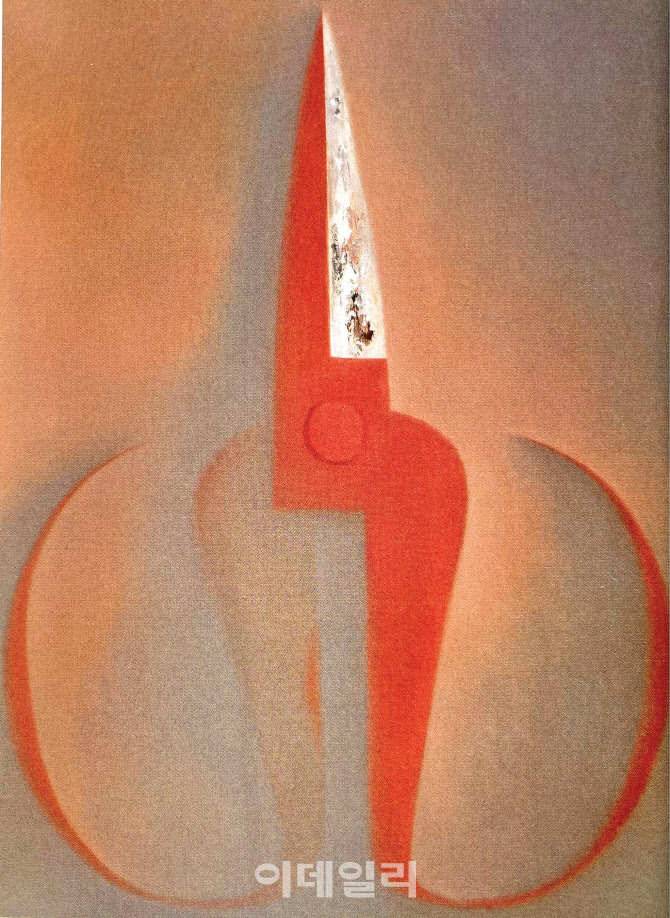

[정하윤 미술평론가] 시뻘건 몸체. 녹슨 칼날. 뾰족하고 거대한 몸집의 가위가 화면을 지배한다. 어째 섬뜩한 느낌이 드는 이 그림(‘붉은 가위’ 2001)은 중국 화가 마오쉬후이(毛旭輝·67)가 그렸다. 30년 가까이 가위를 주제로 그림을 그리고 있는 그이지만 처음부터 이런 그림을 그렸던 것은 아니다. 딱히 서늘한 그림을 그릴 이유도 없었다. 성장 과정에서도 별 특이사항이 없었고, 세상이 그에게만 특별히 가혹한 것도 아니었다. 게다가 마오쉬후이는 온화한 날씨 덕에 ‘중국의 하와이’라고 불리는 쿤밍 지역에서 자랐다. 그래서인지 마오쉬후이의 초기작은 인상주의 뺨칠 만큼 아름다운 색채로 그린 따뜻한 풍경화였다. 그런 그가 돌연 위협적인 가위를 그리게 된 까닭은 뭘까. 화가의 생애를 짚어보는 것이 그 이유를 찾는 데 도움이 될 거다.

마오쉬후이는 그림 잘 그리는 사람으로 일찍부터 이름을 알렸지만 정작 미술에 눈을 뜬 것은 우연한 계기였다. 그는 마오쩌둥 시대 여느 청년들처럼 10대 후반부터 노동자로 일했다. 주요 업무는 백화점 창고를 지키는 것. 여덟 시간의 노동, 두 시간의 정치교육, 이어지는 저녁 회의가 마오쉬후이의 반복되는 일상이었다.

그러던 어느 날, 친한 친구가 연필 소묘에 관한 책을 그에게 선물했다. 평소 마오쉬후이가 미술에 대한 관심을 내보여서인지 친구가 먼저 그의 소질을 알아봤던 것인지는 알 수 없지만, 그 작은 책이 10대 후반의 이 청년을 제대로 자극했던 것만큼은 확실하다. 책을 받은 이후 마오쉬후이는 틈나는 대로 데생을 연습했다. 독학이었음에도 실력은 쑥쑥 자랐다.

뜻이 있는 곳에 길이 있는 법. 마오쉬후이는 쿤밍에 아마추어 화가들의 야외스케치 모임이 있다는 소문을 듣게 됐고, 주중 노동시간을 늘려 주말시간을 확보한 뒤 그 무리에 합류했다. 그리고 그들 덕분에 아름다운 색채로 그린 낭만적인 풍경화에 눈을 떴다. ‘쿤밍 풍경’(1976)은 그 무렵 마오쉬후이의 화풍을 잘 보여준다. 화창한 날씨, 밝은 색채, 자신감 있는 붓질. 아주 숙련된 화가의 작품이라고 하긴 어렵지만, 맑고 밝은 매력이 돋보이는 그림임은 분명하다. 특히 당시 중국에 유통하던 그림이 모조리 정치 선전화였다는 것을 감안하면, 마오쉬후이의 순수한 풍경화는 이례적이고 그 자체로 도전적이기까지 하다.

|

연이은 좌절…절망·고통, 거친 붓질과 사발술로 풀어

열심히 한 만큼 일이 풀리면 참 좋을 텐데, 인생은 그렇게 호락호락하지 않았다. 누구보다 잘 그렸고, 모두가 따놓은 당상이라고 얘기했던 미술대 강사 보직을 마오쉬후이는 결국 얻지 못했다. ‘실력’만으로 얻을 수 있는 자리는 아니었던 거다. 어쩔 수 없이 그는 다시 백화점 노동자로 복귀했다. 역시나 예술과는 별 상관이 없는 곳이었다. 그는 또다시 매일 여덟 시간씩 쇼윈도를 꾸미고, 영혼 없이 간판을 꾸몄다. 인생을 허비하는 느낌이었다.

그렇다고 미술을 포기한 것은 아니었다. 주간에는 생업을 이어가면서 야간과 주말에는 그림의 끈을 놓지 않았다. 그러다가 베이징에 가서 기어이 보고만 전시 하나가 결국 마오쉬후이를 뒤집어 놓았다. 막스 베크만, 안젤름 키퍼, 게오르그 바젤리츠 등 독일 표현주의 작가들이 자신의 내면세계를 강렬하게 표현한 그림이었다. 마오쉬후이는 전율을 느꼈다.

이후 마오쉬후이는 더욱 절박하게 그림에 매달렸다. 화면은 거칠어졌다. 색도 어두워지고, 붓질도 난폭해졌다. 술도 더 많이 마셔댔다. 이상과 현실 사이의 괴리, 절망과 고통을 거친 붓질과 사발 술로 풀어냈다. 그렇게 영혼을 다바쳐 그린 마오쉬후이의 그림은 또 한번 소문을 타기 시작했다. ‘엄청난 화가가 있다!’ 마오쉬후이는 그 기세를 몰아 야근수당을 모으고 빚까지 더해 전시를 열었고, 다행히 전시는 호평을 받으며 여러 지역을 순회하기까지 했다.

커리어는 이제야 좀 상승세를 타는 듯했다. 하지만 얻는 게 있으면 잃는 것도 있는 게 세상의 이치. 마오쉬후이의 개인 삶이 파탄 난 것이다. 그때 그는 한 가정의 가장이었다. 대학 동창이던 여자친구와 일찍이 결혼했던 그에게는 딸도 하나 있었다. 하지만 아내는 1987년, 세 살짜리 딸을 데리고 마오쉬후이의 곁을 떠났다. 신혼여행용으로 받았던 휴가를 친구들과 스케치여행으로 다 써버리고, 월급의 절반을 미술 관련 책을 사는 데 사용하고, 미친 듯 그림을 그리며 술에 절어 있는 남편을 버틸 수 없었던 거다.

‘가장 시리즈’는 이 무렵에 탄생한 작품이다. 검정과 흰색, 회색조로만 구성된 그림은 마치 날카로운 선들이 난도질을 하고 지나간 듯 보인다. 그 폭력적인 화면 안에는 검은색 사람이 흰색 등받이 의자에 기댄 채 앉아 있다. 모든 걸 놓은 듯 힘이 쭉 빠져 있는 이 사람이 작품명에서 말하는 ‘가장’이다. 퇴근 후 텅 빈 집으로 돌아와 몇 시간씩 흑백텔레비전 앞에 멍하니 앉아 있는 본인의 모습이기도 하다(‘등받이의자의 가장’ 1989).

|

노년에 그린 가위들, 차분하고 얌전해져

그때는 바야흐로 중국 현대미술의 전성기. 국제 미술계에 중국 현대미술이란 어마어마한 돌풍이 일어나던 시기였다. 외국의 자본은 중국으로 들어와 여러 작가를 선택해 국제무대에 데뷔시켰고, 해외 이곳저곳에서 동시대 중국 그림 가격이 폭등했다. 해외 큐레이터나 딜러로부터 선택을 받은 몇몇 작가는 그야말로 돈방석에 앉았다. 대개 중국의 역사를 전면에 드러내며 이국성을 뽐내는 작품이었다. 절친이던 장샤오강 같은 마오쉬후이의 또래들도 일약 스타덤에 올랐다.

반면, 중국역사나 마오시대의 도상을 전면에 드러내기보다는 인간 존재의 본질이나 내면의 괴로움을 다루는 마오쉬후이의 작품은 상대적으로 주목을 덜 받았다. 마오쉬후이는 이런 상업화의 소용돌이 속에서 혼란을 느꼈다. 상대적 박탈감을 느꼈는지도 모른다. 이곳저곳 제멋대로 춤추며 다니는 그림 속 가위는 이런 상황 속에서 자신이 느끼는 위기감을 나타내는 동시에 온갖 걱정과 난관을 끊어내고 훨훨 마음대로 날고 싶은 자신을 대변하는지도 모르겠다.

어느덧 60대 중반을 넘긴 마오쉬후이의 화면에는 여전히 가위가 등장한다. 그러나 분위기는 예전과 다르다. 서슬이 퍼렇긴 하지만 더 이상 난폭한 가위질을 해대진 않는다. 칼질 같던 붓질도 사라졌다. 가위는 어떤 공간에도 속하지 않은 채 차분한 화면에 얌전히 놓여 있다. 어떻게 보면 실재가 아닌 것도 같다. 기억 속 존재인 것처럼 아련하다. 과거 마오쉬후이를 괴롭히던 여러 문제가 더 이상 그를 괴롭히지 않는다는 의미일까. 노년의 화가는 이제 젊은 시절의 번민으로부터 해방된 걸까. 모든 것을 난도질하던 가위도, 그 가위질을 닮은 붓질도 사라진 화면에 어쩐지 안도하게 된다.

△정하윤 미술평론가는…

1983년 생. 그림은 ‘그리기’보단 ‘보기’였다. 붓으로 길을 내기보단 붓이 간 길을 보고 싶었단 얘기다. 예술고를 다니던 시절 에른스트 곰브리치의 ‘서양미술사’에 푹 빠지면서다. 이화여대 회화과를 졸업했지만 작가는 일찌감치 접고, 대학원에 진학해 미술사학을 전공했다. 내친김에 미국 유학길에 올라 캘리포니아주립대 샌디에이고 캠퍼스에서 중국현대미술사로 박사학위를 받았다. 사실 관심은 한국현대미술이었다. 하지만 그 깊이를 보려면 아시아란 큰물이 필요하겠다 싶었고, 그 꼭대기에 있는 중국을 파고들어야겠다 했던 거다. 귀국한 이후 미술사 연구와 논문이 주요 ‘작품’이 됐지만 목표는 따로 있다. 미술이 더 이상 ‘그들만의 리그’가 아니란 걸 알리는 일이다. 이화여대 등에서 미술교양 강의를 하며 ‘사는 일에 재미를 주고 도움까지 되는 미술이야기’로 학계와 대중 사이에 다리가 되려 한다. 저서도 그 한 방향이다. ‘꽃피는 미술관’(2022), ‘여자의 미술관’(2021), ‘커튼콜 한국 현대미술’(2019), ‘엄마의 시간을 시작하는 당신에게’(2018) 등을 펴냈다.

![[포토]서울 올겨울 첫 한파특보… 내일 체감온도 영하 17도](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800820t.jpg)

![[포토] 김혜수, 나홀로 화보](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800074t.jpg)

![[포토]'국민의힘 의원총회'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800734t.jpg)

![[포토]테일러메이드, 신제품 Qi35시리즈 한국 런칭](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800733t.jpg)

![[포토]외환시장 점검 간담회, '발언하는 최지영 국제경제관리관'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800653t.jpg)

![[포토]운영위 현안질의 불출석한 대통령실](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800624t.jpg)

![[포토]최고위원회의, '모두발언하는 김민석 최고위원'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800518t.jpg)

![[포토]'비상 경제 안정을 위한 고위당정협의회 개최'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800492t.jpg)

![[포토]설 앞두고 장보기 주저돼~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010700724t.jpg)

![[포토] 메디힐 골프단 '최정상급 수준의 계약으로 최강 골프단 등극'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010300073h.jpg)