재건축·재개발 등 정비사업 조합들이 서울시 공공 임대주택 확대 방안에 크게 반발하고 있다. 정부의 ‘수도권 주택 공급 대책’에 발맞춰 서울시가 이르면 내년 3월부터 정비사업지 내 임대주택을 대폭 확대할 계획을 추진하고 있어서다. 아직 서울시에 정비계획서를 제출하지 않거나 건축심의 승인 등을 받지 못한 재개발·재건축 단지가 그 대상지다. 일부 정비사업장은 서울시가 임대주택 비중 확대를 내세워 정비계획 승인을 거부할 경우 무기한 사업을 연기한다는 입장이어서 자칫 주택 공급에 차질이 빚어질 수 있다는 우려마저 나오고 있다.

전문가들은 정비사업지 내 임대주택 확대를 위해서는 그에 따른 적절한 보상 대책을 마련해야 한다고 지적한다.

|

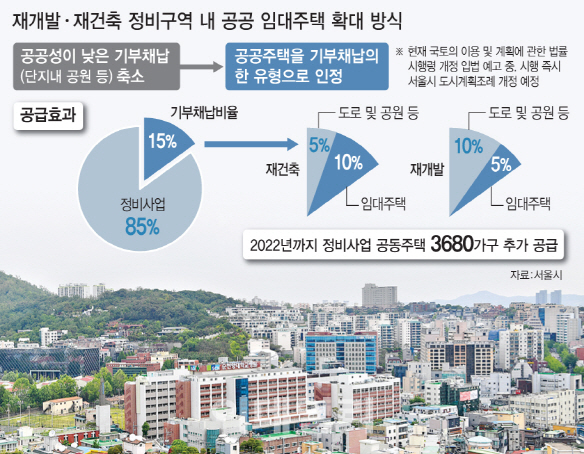

서울시는 지난 26일 ‘주택공급 5대 혁신 방안’을 통해 오는 2022년까지 공공주택 8만 가구를 공급하겠다고 밝혔다. 이 중 공공임대주택 비중은 절반 수준인 4만~5만 가구다. 이 같은 목표 물량을 채우기 위해 시는 재건축 시기가 도래한 노후 임대단지나 재개발·재건축 단지를 활용해 총 4600여가구를 공공임대주택으로 활용할 계획이다.

서울시 관계자는 “이번 공공임대주택 목표 물량은 아직 정비계획서를 제출하지 못한 단지를 기준으로 보수적으로 추산한 수치이기 때문에 사업계획 인가를 받지 못했지만 도시계획위원회(도계위)나 건축심의를 받고 있는 단지들도 대상이 될 수 있다”며 “공공주택을 기부채납의 유형으로 인정하는 시행령 개정안(국토의 이용 및 계획에 관한 법률)에 따라 제도적 기반이 마련된 만큼 관련 시 조례를 개정해 이르면 내년 3월부터 시행할 예정”이라고 말했다.

현행 서울에서 재개발·재건축 단지는 임대주택 의무 공급 비중이 다르다. 재건축은 과거 일정 비율을 임대주택으로 공급하는 내용이 있었지만, 이명박 정부 당시인 2008년 폐지됐다. 이와는 달리 재개발 사업장은 수도권의 경우 15%, 지방은 12% 이하의 범위에서 시·도지사가 고시로 자율적으로 정할 수 있다. 다만 최근 마포구 아현2구역 재건축 사업 강제집행 과정에서 세입자가 자살하는 사건이 발생하자 정치권에서는 임대주택을 강제하는 ‘도시및주거환경정비법’ 개정안(재건축 사업 시 늘어난 용적률의 25%·재개발 임대주택 의무공급 비율 15~40%)을 발의해 국회에 계류 중에 있다.

◇”공산주의 국가냐“ 조합 반발 거세

서울시의 임대주택 확대 방안에 대한 조합들의 반발은 거세다. 지난해 8·2 부동산 대책에 따른 조합원 지위 양도 금지, 재당첨 제한 등을 비롯해 올 들어 재건축 초과이익환수제 부활, 안전진단 강화 등으로 정비사업 규제를 대폭 강화한 상황에서 이번 조치로 전체 사업 추진이 늦어질 가능성이 커졌기 때문이다. 서울시는 반대 여론에도 행정2부시장을 단장으로 하는 태스크포스(TF)팀을 구성해 제도 개선에 적극 나선다는 방침이다.

서울시의 오락가락한 행정을 꼬집는 목소리도 있다. 정비업계 관계자는 “현행 재개발·재건축 기부채납 비중이 대략 15%인데 이 중 공공임대 비중은 실제 5% 내외”라며 “지난해 현금 기부채납과 관련해 세부 운영기준을 마련해 인프라 등이 잘 조성된 강남권 상당수 재건축 아파트가 이를 이용할 계획이었다. 하지만 이번 대책으로 멘붕에 빠진 곳이 많은 걸로 알고 있다”라고 말했다.

강북권 B구역 재개발 추진위 관계자는 “임대주택을 반대하는 것을 두고 이기주의로 보는 시각도 있지만 서울시도 공공성을 강화할려면 제대로 된 보상책을 만들어야 하는 것이 아니냐”며 “도계위 위원들도 교수 등 외부 위원들이 자문 역할로 참여하지만, 연임 등은 서울시가 결정하는 지라 결국 시 입장대로 승인을 안 내줄 것은 불 보듯 뻔한 일”이라고 꼬집었다.

권대중 명지대 부동산대학원 교수는 “임대주택 공급을 늘리기 위해서는 중형 주택을 쪼개 임대와 분양 투 트랙으로 공급하거나 단지 내 상가 건물 건립, 파격적인 용적률 상향 등 제도적 개선이 필요해 보인다”고 말했다.

![[포토]마다솜,통산 4승 만들어준 넘버원 볼](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100280t.jpg)

![[포토]여·야·의·정 협의체 1차 회의, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100253t.jpg)

![[포토] 소방 "포스코 포항제철소서 큰 불 신고"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000360t.jpg)

![[포토] 이대한 '2024시즌 대미를 장식하며 동료들과 함께'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000314t.jpg)

![[포토]의협 대의원총회 참석하는 임현택 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000295t.jpg)

![[포토]잠시 쉬어가는 서울야외도서관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000281t.jpg)

![[포토]‘코리아세일페스타’ 개막…숙박·놀이공원·학습지 등 신규 참여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000259t.jpg)

![[포토]정부, ‘비위 혐의 다수 발견’ 이기흥 체육회장 등 경찰 수사 의뢰](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000227t.jpg)

![[포토]수능대박을 위해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000202t.jpg)

![[포토]가을의 추억](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000165t.jpg)

![[포토]마다솜,저의 볼 마크입니다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100281h.jpg)

!["섬엔 생필품, 육지로는 해산물 나르고"…'K-드론배송' 한눈에[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100604h.jpg)