|

[이데일리 박기주 기자] “지금도 이 시설에 들어오려고 대기하고 있는 사람이 줄을 서 있어요. 그나마 낫다는 서울도 이런 상황인데 지방은 더 심각하죠.”

서울 한 정신재활시설에서 근무하고 있는 사회복지사가 하는 얘기다. 조현병과 같은 정신질환자를 둘러싼 논란이 커지고 있지만 정작 이를 관리할 시설이 부족해 환자들이 사실상 방치되고 있는 것으로 나타났다. 특히 정신질환이 집중적으로 발병되는 시기인 청소년들이 도움을 받을 수 있는 곳은 더 찾기 어려워 문제가 심각하다.

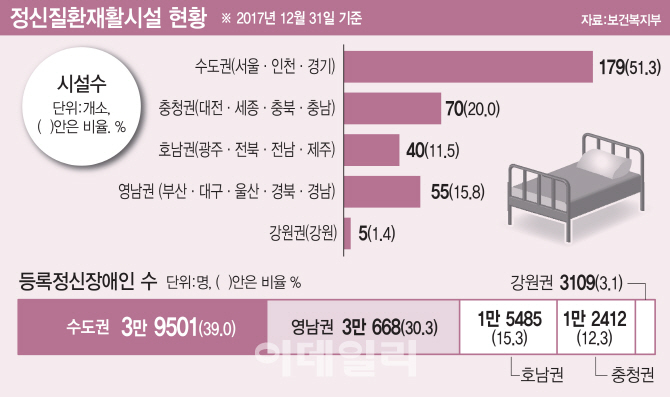

일단 가장 큰 문제는 시설이 양적으로 크게 부족하다는 점이다. 대표 중증정신질환인 조현병만 해도 전체 인구의 약 1%에서 나타난다고 하니 국내에만 약 50만명이 조현병을 앓을 수 있다는 뜻이다. 경증정신질환까지 포함하면 전체 인구의 25%에 달한다는 통계도 있다. 하지만 이들의 재활을 도울 수 있는 시설은 348곳, 등록 정신장애인은 약 10만명에 불과하다.

이 마저도 시설의 50% 이상이 수도권(179곳)에 집중돼 있고 기초 지방자치단체 228개 가운데 104개에는 재활시설이 단 한 곳도 없다. 재활을 위한 관리를 받고 싶어도 그럴 수 없는 상황이라는 것. 최근 조현병 환자에 의한 범죄가 지방에서 많이 발생한 것을 고려하면 이들 범죄자가 시설에서 관리 받지 못했 가능성이 높게 점쳐지는 대목이다. 한 재활시설 관계자는 “시설에서 복지사로부터 관리를 받고 다른 환자들과 소통하면 혼자 집에 있는 경우보다 상태가 호전되는 경우가 많기 때문에 시설이 꼭 필요하다”면서도 “서울도 시설이 모자라는 판에 지방은 더 심각한 경우가 많아서 혜택을 받지 못하는 환자들이 많다”고 지적했다.

정신질환의 경우 초기 치료와 관리가 잘 되면 치료되는 경우가 많은데 이들에 대한 관리가 미흡한 것이다. 백종우 경희대의료원 정신건강의학과 교수는 “조현병 발병 시점이 10대 후반에서 20대가 가장 많은데 조기에 집중적으로 개입하면 치료 가능성이 높다”며 “호주 등 선진국처럼 우리도 아동과 청소년 환자들의 시설 접근성을 높이기 위한 체계가 필요하다”고 설명했다.

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![[포토]이틀 연속 폭설에 눈 쌓인 북한산](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801096t.jpg)

![[포토]서울리빙디자인페어 in 마곡](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800810t.jpg)

![[포토] 서울역 환승센터](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800768t.jpg)

![[포토] 미국 캘리포니아 '석류' 첫 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800646t.jpg)

![[포토]'돈이 보이는 창' 찾은 함영진 우리은행 부동산리서치랩장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801076t.jpg)

![[포토]통화정책방향 기자간담회, '물 마시는 이창용 한은 총재'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800833t.jpg)

![[포토] '질퍽거리는 눈 피해서'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800590t.jpg)

![[포토]이재명, 한국거래소 찾아 국내 주식시장 활성화 논의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800462t.jpg)

![[단독]SNS 성범죄 증거 삭제 막는다…'불법 영상물 보전명령 도입'](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900101b.jpg)