|

[이데일리 이정훈 기자] 의학기술이 발달하면서 인류 건강이 증진면서 수명이 길어지는 현상은 비단 대한민국 땅에서만 일어나는 특수한 일은 아니다. 인구 고령화는 속도의 차이일뿐 현재 전 세계가 겪고 있는 공통 현안이며 그 때문에 노인 기준연령 상향은 물론 연금 수급개시연령과 정년 상향 움직임까지 곳곳에서 일고 있다.

현재 국제적으로 통용되는 노인 기준연령은 65세다. 이는 1889년 독일의 철혈 재상으로 불리는 비스마르크가 사회주의 확산을 막기 위해 선제적으로 사회보험제도를 도입하면서 노령연금을 받을 수 있는 나이를 65세로 정한데서 비롯됐다. 이후 유엔도 이 기준을 받아 들였다. 이 때문에 유엔 통계상 생산가능인구도 15세부터 64세까지로 잡고 있다. 우리도 노인관련법을 제정하면서 이를 따라 자연스럽게 65세를 기준으로 삼게 됐다.

그러니 현재 노인 연령은 무려 130년 전 기준을 그대로 따르고 있는 셈이다. 독일만 해도 비스마르크 시대에는 국민 평균 수명이 49세였으니 65세라는 노인 기준은 상당히 여유있게 잡은 편이다. 이미 기대수명이 70~80세까지 올라온 지금 상황에서는 65세인 노인 기준연령이 높아지는 건 어찌보면 당연한 일이라 할 수 있다. 우리나라도 1964년 노인복지법을 제정하면서 이를 따라갔는데, 당시 기대수명이 61.9세였던 반면 지금은 82세에 이르고 있다. 2030년이면 90세까지 갈 것이라는 전망도 나오고 있다.

다만 통상적인 노인으로 인식되는 공식 정년이나 공적연금 수급 개시연령은 높아지고 있는 추세라 노인 기준도 높아지고 있다고 할 수 있다.

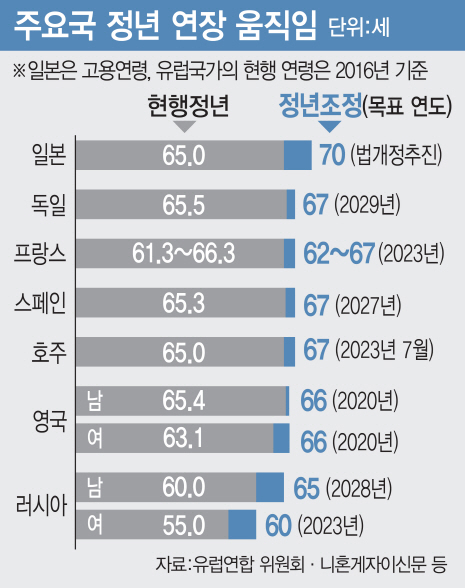

우리 경우에는 지난 2017년 법이 바뀌면서 공식 정년이 60세가 됐는데, 노르웨이의 경우는 공식 은퇴나이가 67세, 이탈리아와 미국이 66세, 일본과 독일이 65세로 우리보다 5~7세 높다. 경제협력개발기구(OECD) 회원 34개국의 평균 정년도 64.6세에 이른다. 게다가 일본은 현행 65세에서 70세로 정년을 늘리려는 법 개정을 추진하고 있다. 프랑스와 호주는 2023년까지, 스페인은 2027년까지, 독일은 2029년까지 정년을 67세로 지금보다 1.5~2세 정도 높이는 작업을 진행하고 있다.

연령 차별 금지로 인해 기업에 별도의 정년을 두고 있지 않는 미국과 영국은 사회보장혜택(Social Security)이나 공적연금 수령 시기가 통상적인 정년으로 받아들여지고 있는데, 그 연령이 높아지고 있다. 1937년 이전에 태어난 미국인들은 65세만 되면 사회보장혜택을 받을 수 있었지만 1946년에 가장 태어난 베이비부머의 경우 66세가 돼야 하고 1960년 이후에 태어난 베이비부머 마지막 세대는 67세에야 완전한 혜택을 받을 수 있게 됐다. 영국은 내년 10월까지 연금 개시연령을 66세로 상향 조정한 뒤 오는 2026~2028년 사이에 67세까지 더 올릴 계획이다.

이밖에 아시아에서는 파키스탄 정부가 지난해 자국내 철도를 무임승차할 수 있는 노인 연령 기준을 현행 65세에서 75세로 높이겠다는 계획을 밝힌 바 있고 지난해 인도 의회는 현행 65세인 은퇴연령을 오는 2027년까지 67세로 순차적으로 올리는 법안을 통과시킨 바 있다.

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![[포토]첫 싱글 '라스트 벨'로 돌아온 TWS](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500118t.jpg)

![[포토] 의원들과 인사나누는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500985t.jpg)

![[포토] 2024 개발협력의 날 기념촬영](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500978t.jpg)

![[포토]안전운임제 확대 촉구](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500923t.jpg)

![[포토]허정무 ‘축구협회는 다시 태어나야’](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500080t.jpg)

![[포토]가을의 절정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500677t.jpg)

![[포토]스테파니 린, 리서치 헤드, 기업거버넌스포럼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500657t.jpg)

![[포토] 김재홍 국립중앙박물관장, 상형청자 특별전](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500648t.jpg)

![[포토]가슴 뛰는 통일 대한민국을 위하여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500462t.jpg)

!['유동성 위기설' 롯데그룹…‘마지막 금융사’ 캐피탈 매각 나서나[마켓인]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112501420h.jpg)