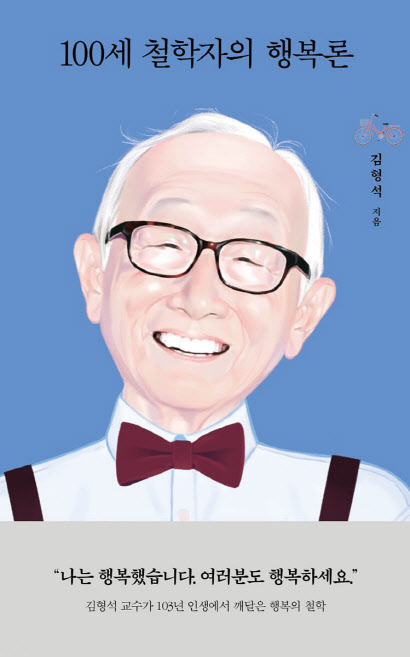

김 교수는 한국 철학계의 1세대 교육자이자, 베스트셀러 작가다. 1960년에 쓴 ‘고독이라는 병’, ‘영원과 사랑의 대화’ 등의 저서는 한 해 60만부 넘게 팔리며 출판계 기록으로 회자되고 있다. 한국 나이로 103세인 지금도 강연 요청이 쇄도할 정도로, 많은 이들이 조언을 구하는 ‘현자’(賢者)다.

|

그가 이번에는 행복론을 꺼내들었다. 최근 펴낸 ‘100세 철학자의 행복론’(열림원)에서다. 지금까지 살아온 인생에서 깨달은 행복의 철학이 담긴 에세이집이다. 이전에 출간한 김 교수의 책 속에서 ‘행복’을 주제로 한 글들을 모아서 엮어낸 것이다. 김 교수는 책 서문에서 “그 많은 고생도 사랑이 있었기에 행복했다”며 “사랑이 있는 고생이 없었다면 내 인생도 무의미하게 사라졌을 것”이라고 얘기했다.

김 교수는 최근 기자들과 만난 자리에서도 살아온 인생이 행복했다며 자주 웃음을 지었다. 그는 ‘사랑이 있는 고생’이란 말에 대해 “최고의 행복은 주변 이웃들을 위해 베푼 고생”이라며 “사랑이 있는 고생을 했다는 점에서, 나는 누구보다도 행복했다”고 소회를 밝혔다.

1920년 평안북도 운산에서 태어난 김 교수는 일제 강점기와 한국전쟁, 산업화와 민주화 시대를 몸소 헤쳐왔다. 윤동주 시인이 중학교 동창이고, 도산 안창호 선생의 설교를 들으며 성장했다. 한국 현대사의 ‘산증인’인 셈이다.

|

반대로 인격이 갖춰지지 않았을 때 불행이 찾아온다는 게 김 교수의 생각이다. 그는 “진실을 거짓으로, 불의를 정의로 생각하고, 집단적 이기주의가 판을 칠 때 불행이 온다”며 정계를 향해 쓴소리를 내기도 했다. “최근의 정치 상황을 보면 여야는 점점 더 진영에 따라 분열돼 싸우는 모습을 보이고, 집단이기주의적 분위기가 만연하고 있습니다. 싸움에서 내가 이기면 된다는 생각뿐인 사회는 미래가 없어요.“

그가 가장 행복했을 때는 언제였을까. 그는 연세대 퇴임 강의를 꼽았다. 학생운동이 한창때였던 그날도 최루탄이 캠퍼스에 가득했다면서도 예상치 않았는데 대강의실에는 학생들이 꽉 차 있었다고 회고했다. 김 교수는 “문밖에서도 강의를 들으려는 학생들이 대기하고 있었고, 간간이 기자들도 보였다. 눈물이 나고, 재채기가 나왔지만, 보람 있었다. 연세대에서 강의한 30여 년이 행복했다”고 했다.

김 교수는 내년 3월까지 두 권의 책을 더 출간하겠다는 계획이다. 현재 일간지 두 곳에 쓰고 있는 칼럼도 사람들이 읽어주는 한 계속 써나갈 생각이라고 했다. 내년 강연요청도 받고 있다.

그는 건강의 비결로 “무리하지 않으면서 일을 계속하는 것”이라며 “70대 중반이 넘으면, 몸이 강한 사람이 아니라 정신력이 강한 사람이 건강하다. 몸이 (건강을) 유지하는 게 아니라 정신이 지탱하는 것”이라고 소개했다.

“100살 넘도록 사는 사람 가운데 내가 아는 가까운 지인 7명이 있습니다. 그들의 공통점이 뭔가 하면, 하나는 하나같이 욕심이 많지 않다는 것이고, 또 하나는 남 욕을 하지 않는다는 것이죠. 정서적으로 아름답게 사는 것, 화내지 않는 것이 건강 비결이 아닌가 싶어요. 먼 미래 얘기 같겠지만, 여러분도 곧 그렇게 될 겁니다. (웃음) 이 말은 귀담아 들어주면 좋을 것 같아요. 허허.”

![[포토]축사하는 이상원 양형위원장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200974t.jpg)

![[포토] 농가희망봉사단, 마을회관 기증품 전달](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200740t.jpg)

![[포토]축사하는 한덕수 국무총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112200598t.jpg)

![[포토]오언석 구청장 '경원선 지하화 추진협의회' 출범식 참석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101263t.jpg)

![[포토]지드래곤, 출국](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101253t.jpg)

![[포토]이력서 작성하는 어르신들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101012t.jpg)

![[포토] 전국시도교육감 총회장에서 시위하는 조합원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101008t.jpg)

![[포토]이재명 더불어민주당 대표, 소상공인들과 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112100813t.jpg)

![[포토]]인사 나누는 이재명 더불어민주당 대표-김동연 경기지사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112100709t.jpg)

![한일 격차 이 정도였어?…10분의 1 수준 토큰증권 시장의 숙제는[마켓인]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112201113h.jpg)