|

|

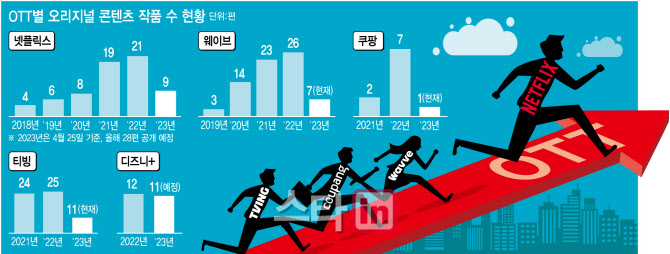

국내 최대 OTT인 티빙은 지난해 영업적자가 1191억 원을 기록했다. 전년도 영업손실(762억 원)에 비해 적자 규모가 56%나 불어났다. 같은 기간 매출은 2475억 원으로, 전년도 매출(1315억 원)의 2배 정도다. 티빙은 지난 2020년 CJ ENM에서 분리돼 독립 법인으로 출범한 뒤 3년 연속 적자를 기록 중이다. 적자폭도 2020년 61억 원, 2021년 762억 원, 지난해 1191억 원으로 매년 커지는 추세다. 또 다른 토종 OTT인 웨이브도 사정은 마찬가지다. 웨이브는 지난해 영업손실이 1216억 원으로, 전년도(558억 원)의 2배 이상 늘어났다. 오리지널 콘텐츠 라인업을 늘리는 등 자체 역량을 강화하는 과정에서 콘텐츠 투자 비용을 크게 투입한 게 주된 원인이 됐다. 토종 OTT 스타트업인 왓챠는 거듭되는 적자와 회원 수 이탈에 매각 추진설이 꾸준히 제기되고 있으며, 쿠팡플레이, 또다른 글로벌 OTT인 디즈니+까지 전부 적자를 면치 못했다.

OTT 기업 중 흑자를 낸 건 넷플릭스가 유일하다. 넷플릭스가 지난달 발표한 2023년 1분기 영업이익은 17억 1400만 달러(한화 2600억 원)를 기록했다. 전보다 성장세는 둔화됐지만 흑자 기조는 유지 중이다.

토종 OTT들이 경쟁력을 갖추기 위해 계획된 적자를 감수하며 콘텐츠 투자에 열을 올리고 있지만, 업계의 평가는 냉정하다. 지난해부터 연간 8000억 원씩 쏟아부은 넷플릭스의 투자 규모와 비교하면 토종 OTT의 화력이 여전히 역부족이라는 지적이다. 이에 반해 티빙은 지난해부터 내년까지 3년에 걸쳐 4000억 원을, 웨이브는 지난해부터 2025년까지 4년에 걸쳐 콘텐츠 제작에 1조 원을 투입하기로 했다.

OTT 전문가인 김용희 오픈루트 전문위원 역시 “글로벌 OTT의 자본력을 국내가 따라잡을 수 없다는 항변은 사실상 핑계에 불과하다”고 주장했다. 그는 “우리나라에서 OTT사업을 하는 업체 대부분은 굴지의 대기업을 모기업으로 두고 있다. 마음만 먹으면 그에 대적할 규모의 투자를 충분히 할 수 있다. 냉정히 바라보면 넷플릭스에 비해 킬러 콘텐츠를 위한 투자와 노력이 부족했다고 볼 수 있다”고 설명했다.

|

넷플릭스의 3조 3000억원 투자 계획은 K콘텐츠에 득일까, 실일까. 이를 바라보는 의견도 분분하다. 김용희 위원은 “자사의 이익 및 비즈니스를 위한 행보라 한들, 기업이 다른 국가에 연간 8000억 이상의 돈을 꾸준히 투자하는 것은 쉽지 않은 결정”이라며 “동종업계 다른 기업에 좋은 자극제가 되어줄 수 있는 환영할 일”이라고 바라봤다. 이태현 웨이브 대표 역시 “자본이 시장에 들어와야 작품이 만들어지고 경쟁이 가능하다”며 넷플릭스의 결정을 환영했다.

반면 업계의 균형이 파괴될 것이란 우려도 적지 않다. 최근 낮은 시청률과 화제성 때문에 지상파 3사에 이어 케이블 방송사 tvN까지 수목드라마 편성을 잠정 중단하는 등 업계의 불안감도 점점 커지고 있다.

A중견제작사 대표는 “넷플릭스만 살아남고 다른 동종 업계가 침체될수록 특권을 지닌 일부 배우들과 스타 감독들만 유리한 구조가 될 것이고 이는 K콘텐츠의 다양한 개성을 잃는 큰 손실이 될 것”이라며 “신인 창작자들이 설 공간은 더 없어질 것이고 10년 후 K콘텐츠의 미래는 암울해질 것”이라고 경고하기도 했다.

해결책은 없을까. A제작사 대표는 “넷플릭스의 독주를 무조건 막는 규제보단 정부가 국내기업들의 투자를 유도해 경쟁력을 높일 각종 정책적 지원을 펼쳤으면 한다”며 “보다 많은 플랫폼과 투자처가 존재할수록 작품의 다양성과 질이 높아져 시장이 건강해진다고 생각한다”고 전했다.

정덕현 대중문화평론가는 “국내 OTT들이 당장 넷플릭스 따라잡겠다고 해외 시장으로 발을 넓혀 다른 플랫폼과 제휴하는데 돈을 쓰기보다는 그 돈으로 순수하게 더 좋은 우리 콘텐츠를 선보이는 게 더 현명하다고 본다”며 “뛰어난 콘텐츠로 우리와 가까운 아시아 시장만 잘 공략해도 플랫폼이 입소문을 타고 충분히 해외로 뻗어나갈 수 있다”고 조언했다.

![[포토]서울리빙디자인페어 관람객들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800797t.jpg)

![[포토] 서울역 환승센터](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800768t.jpg)

![[포토] '질퍽거리는 눈 피해서'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800590t.jpg)

![[포토]이재명, 한국거래소 찾아 국내 주식시장 활성화 논의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800462t.jpg)

![[포토]국민의힘 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800406t.jpg)

![[포토] 오세훈 서울시장, '리더는 세상을 어떻게 바꾸는가'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700981t.jpg)

![[포토]서울에 117년만에 폭설](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700882t.jpg)

![[포토] 휘슬러x구세군 사랑샘 자선냄비 체험관 전달식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700766t.jpg)

![[포토]격차해소특별위원회 정책토론회 '정년연장 쟁점과 과제'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700657t.jpg)

![[포토]박찬대, '군주민수'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700587t.jpg)