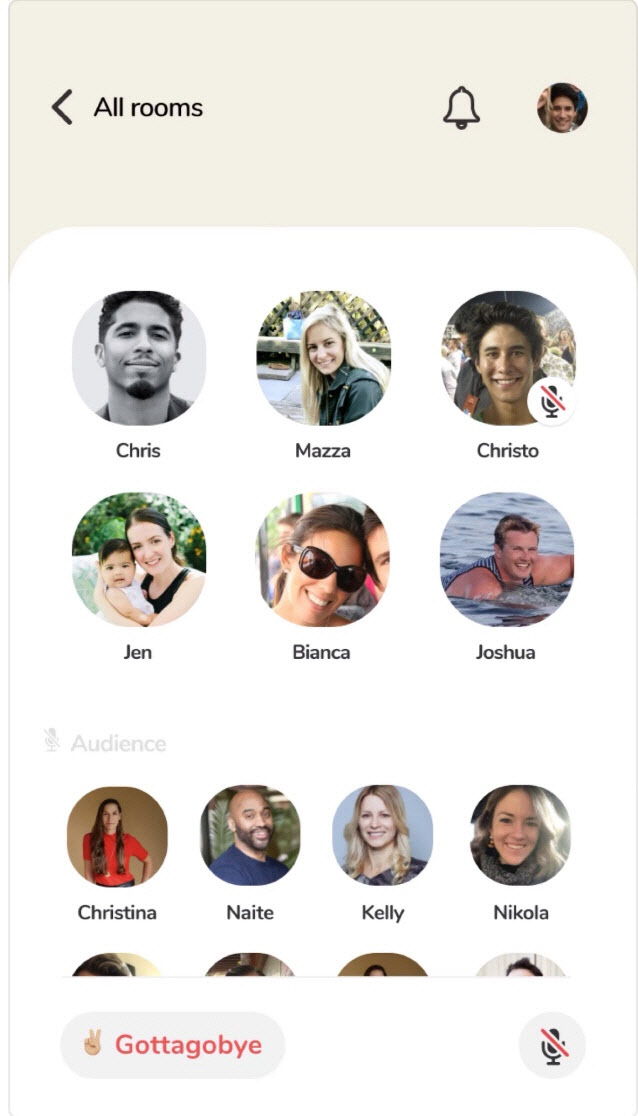

| | 음성 대화 앱 ‘클럽하우스’의 일본 인기가 심상치 않다(사진=애플 앱스토어) |

|

[이데일리 김보겸 기자] 일론 머스크도 쓴 그 앱. 일본에서 인기가 심상치 않다. 로이터통신에 따르면 일본 애플 앱스토어에서 소셜 대화 앱 ‘클럽하우스’는 최근 다운로드 1위를 기록했다. 이를 두고 일본 경제매체 겐다이 비즈니스는 “갑자기 태풍처럼 일본에 상륙했다”고 평가했다.

클럽하우스는 음성판 트위터로 불린다. 대화 수단이 오로지 음성이기 때문이다. 영상도 문자도 없다. 미국 실리콘밸리 투자자 폴 데이비슨과 구글 출신의 로언 세스가 지난해 3월 출시한 앱으로, 일본에선 1월 말부터 유행을 타기 시작했다.

사용자들은 관심있는 대화 주제에 따라 방을 만들고 하고싶은 말을 한다. 굳이 대화가 아니어도 된다. 그래서일까. 일본에서는 만화 ‘포켓몬스터’에 등장하는 피카츄 울음소리를 흉내내는 방도 만들어졌다고.

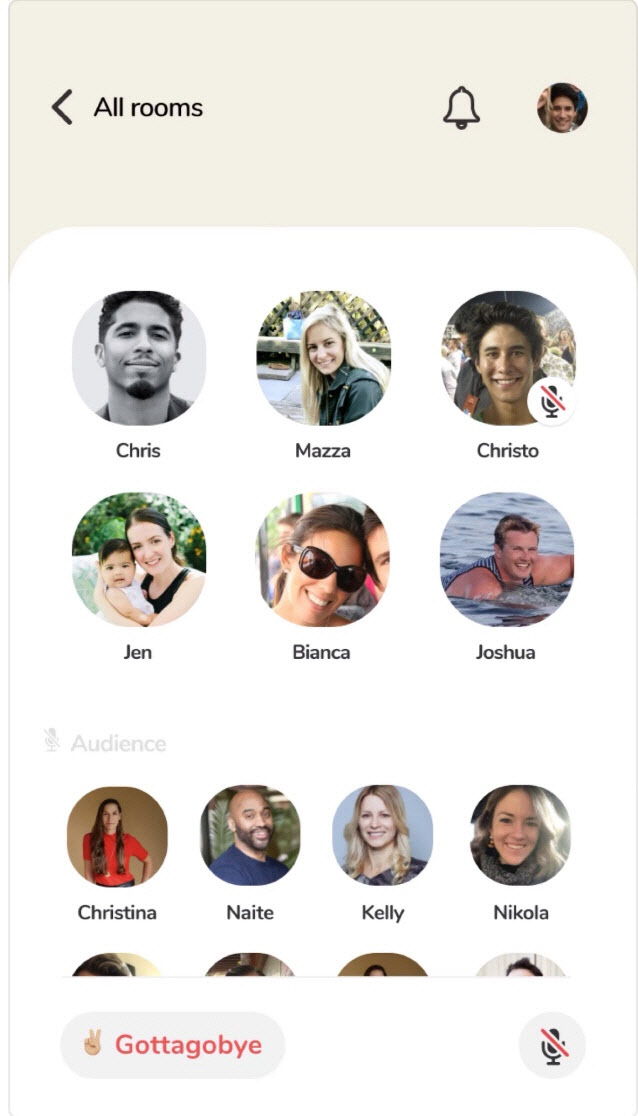

| | 클럽하우스 앱 소개 스크린샷 (사진=애플 앱스토어) |

|

클럽하우스를 이용하려면 조건이 있다. 기존 가입자에게 초대장을 받아야 한다. 일본 벼룩시장에서 클럽하우스 초대권만 수십만원에 거래될 정도라고 니혼게이자이(닛케이)는 보도했다. 출시 초기에 참여한 스타트업 창업자와 벤처 투자자들은 정치인과 연예인 등으로 확대되는 추세다.

아무나 들어올 수 없다는, 다소 폐쇄적인 운영방식이 일본인들의 취향을 저격한 모양새다. 닛케이는 클럽하우스가 “왕따가 되기는 싫다는 일본인의 의식을 교묘히 자극했다”고 평가했다. 여기에 클럽하우스가 아직 정식 출시 전인 베타 버전인 점도 영향을 미쳤다. 트위터나 페이스북 등 미국발 SNS에 열광하는 일본인들로 하여금 “남보다 먼저 쓰고 싶다”는 심리를 부추겼다는 설명이다.

화상회의 플랫폼인 ‘줌’보다 덜 부담스럽다는 점도 인기 요인이다. 닛케이는 “지난해 코로나19로 외출 자제령이 떨어지면서 줌이 인기를 얻었지만 사람들은 순식간에 질렸다”며 “제대로 갖춰 입거나 화장을 하고 얼굴을 마주보는 것이 부담스러웠기 때문”이라고 전했다. 목소리만으로 소통하는 클럽하우스를 선호하게 됐다는 것이다.

| | 지난 2011년 3월 11일 동일본 대지진이 발생해 1000명 넘는 시민들이 대피했다(사진=AFP) |

|

일본 ‘국민 SNS’인 트위터는 긴장해야 할 판이다. 클럽하우스가 트위터가 걸어온 것과 상당히 비슷한 길을 걷고 있기 때문이다. 일본에서 트위터가 급부상한 건 지난 2011년 동일본대지진이 일어나면서다. 당시 휴대전화와 메일이 먹통이 될 정도로 통신이 혼잡했지만 트위터는 끄떡 없었다. 대피소에 부족한 물품이 트위터를 통해 공유됐다. 실시간으로 올라오는 정보에 사람들은 연결된 느낌을 받았다. 이런 속성이 일본과 맞아떨어진 덕에 현재는 일본 인구 40%가량이 트위터 이용자다.

10년 전 지진이 있었다면 현재는 코로나 대유행이 있다. 거리두기 조치로 모임을 줄이고 회식도 못 하자 클럽하우스에서 잡담하는 사람이 늘었다는 것. 현재는 얼리어답터나 정치인, 연예인 위주로 클럽하우스를 이용하지만 앞으로는 일반 대중들도 폭넓게 이용할 것이란 전망이다. 닛케이는 “클럽하우스에서의 잡담이 많은 사람을 구할 수 있다”며 사회로부터 고립된 사람에게 도움이 될 수 있다고 기대했다.

일본의 비싼 통신요금이 변수다. 일본 휴대전화 요금은 평균 8175엔(약 9만1000원)으로 뉴욕과 런던, 파리 등 세계 6대 도시 가운데 가장 비싸다. 스가 요시히데 일본 총리가 요금을 인하하라 압박한 끝에 일본 최대 이동통신사인 NTT도코모는 오는 3월부터 월 3만1000원에 20GB를 이용할 수 있는 요금제를 내놨다. 하지만 음성을 기반으로 한 클럽하우스를 이용하기엔 턱없이 모자란 수준이다. 닛케이는 “음성 SNS가 한층 더 보급하려면 데이터 용량을 신경쓰지 않는 요금제가 필요하다”고 지적했다.

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![[포토]이틀 연속 폭설에 눈 쌓인 북한산](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801096t.jpg)

![[포토]서울리빙디자인페어 in 마곡](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800810t.jpg)

![[포토] 서울역 환승센터](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800768t.jpg)

![[포토] 미국 캘리포니아 '석류' 첫 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800646t.jpg)

![[포토]'돈이 보이는 창' 찾은 함영진 우리은행 부동산리서치랩장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801076t.jpg)

![[포토]통화정책방향 기자간담회, '물 마시는 이창용 한은 총재'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800833t.jpg)

![[포토] '질퍽거리는 눈 피해서'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800590t.jpg)

![[포토]이재명, 한국거래소 찾아 국내 주식시장 활성화 논의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800462t.jpg)