“옛날 어린이들은 호환, 마마, 전쟁 등이 가장 무서운 재앙이었으나 '현대의 어린이들'은...”

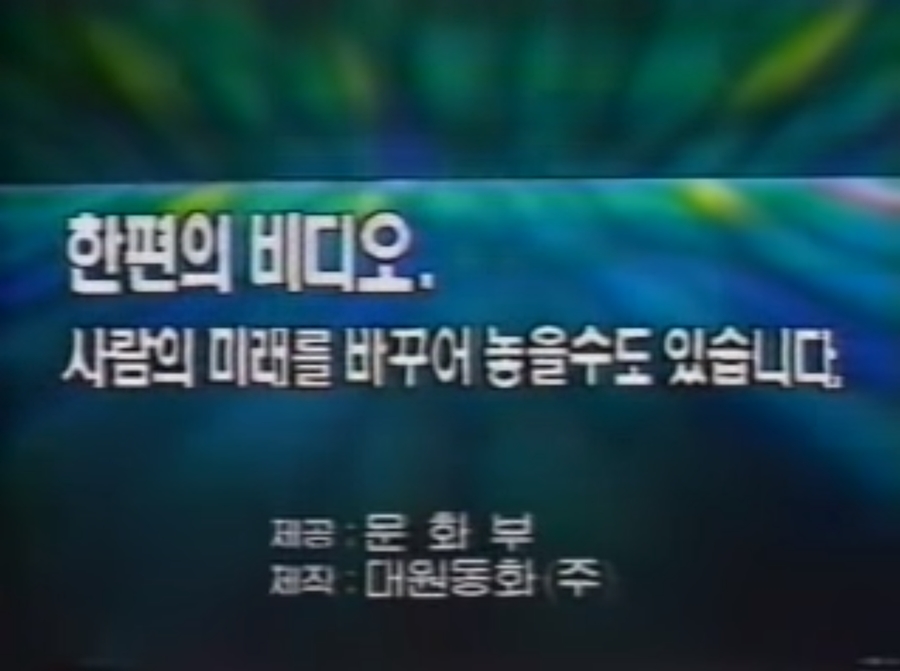

- 불법 복제 비디오 근절 공익광고 (문화부, 대원동화)

지금의 20대, 90년대 출생자까진 '비디오계의 김밥천국'과도 같았던 대여점 ‘영화마을’을 기억한다. 이곳은 아기공룡 둘리, 짱구는 못말려 등 온갖 만화영화를 빌릴 수 있는 비디오의 천국이었다. 그러나 이 시대는 공익광고 속 ‘현대의 어린이들’이 성인이 되기도 전에 끝났다. 동네마다 있었던 영화마을도 함께 무너졌다. 비디오 대신 넷플릭스로 영화를 보는 시대가 됐기 때문이다.

그 많던 영화마을은 어디로 갔을까? 포털 사이트 지도에 등록된 서울시 영화마을 6~7개 점포 중 연락이 닿는 곳은 1곳 뿐이었다. 나머지 점포는 연락처가 말소됐거나 전화를 받지 않았다. 비디오가 무너진 이 시대에 연락이 닿은 점포는 어떻게 운영되고 있을까. 직접 찾아가보기로 했다. 다만 언론에 직접 노출되고 싶지 않다는 점주의 요청에 따라 위치 및 자세한 매장 사진은 담지 못했다.

아파트 단지의 영화마을들

하필이면 섭씨 37도를 웃도는 후텁지근한 날씨였다. 힘겹게 버스를 타고 영화마을을 찾았다. 스마트폰 지도를 돌려가며 골목길에 들어서니 멀리서 익숙한 간판이 보였다. 필름에 앉아있는 부엉이의 모습, 영화마을을 상징하는 캐릭터였다. 전날 통화에서 확인했던 대로 영업 개시 시간인 오후 3시에 맞춰 도착했다.

하지만 매장의 불은 꺼져있었고 문도 굳게 닫혀 열리지 않았다. 아뿔싸, 낭패였다. ‘외출 중입니다. 오후 6시부터 오픈합니다’라는 메모가 눈에 들어왔다.

그냥 돌아갈 순 없었다. 3시간 정도의 여유 시간에 영화마을 인근을 돌아보기로 했다. 바로 옆엔 계단이 외부에 노출되어 있는 오래된 복도식 아파트가 있었다.

다시 매장으로 돌아와 닫힌 매장을 찾는 손님이 있는지 확인했다. 약 1시간 동안 기다려보니 반납용 ‘도서 반납기’에 책을 넣는 한 사람을 빼곤 보이지 않았다. 단골손님들은 이미 영업시간이 익숙한 듯 문을 열어볼 시도조차 하지 않았다. 그렇게 다시 1시간 반, 드디어 매장이 열렸다. 다행히 메모에 적혀있던 시간보다 약 30분 정도 빨랐다.

비디오 없는 영화마을

매장에 들어서니 추억을 자극하는 옛날 만화책 종이 냄새를 느꼈다. 그리고 펼쳐진 넓은 책장들. 검정고무신, 원피스, 짱구는 못말려 등 어릴 적 즐겨보던 만화책이 차곡차곡 들어있었다. 그러나 아무리 둘러봐도 더 오랜 추억을 자극하는 비디오는 보이지 않았다. 대신 매장 입구 한편에 색이 바랜 DVD가 있었다.

영화마을 운영 15년차인 점주 임성현(가명) 씨는 “비디오는 이미 옛날에 모두 반납하고 폐기했다”고 말했다. 2011년 영화를 마지막으로 더 이상 국내에서 비디오테이프를 생산하지 않기 때문이었다. 심지어 비디오 플레이어는 웬만한 전자상가에서도 구하기 힘든 물건이 됐다. 비디오 시대가 저물 무렵 이를 대여하는 사람도 1년 중 손에 꼽을 정도였다고 했다.

오후 6시 퇴근 시간대에도 매장에 꾸준히 두 명 정도의 손님이 있었다. 연령대는 대체로 30~40대였다. 사람들은 지역 도서관에서 잘 비치하지 않는 판타지, 무협 소설을 빌려 갔다. 색 바랜 DVD는 구석진 수납장 위치가 말해주듯, 거들떠보는 사람조차 없었다. 임 씨도 “훨씬 화질 좋은 블루레이가 있다보니, DVD를 빌려 가는 사람은 거의 없고 대부분 소설이나 만화책을 빌려 간다”고 전했다.

안녕, 영화마을

현재 영화마을은 공식 홈페이지가 폐쇄되어 전국에 어느 점포가 영업 중인지 알 수 없다. 대여 사업이 무너지면서 영화마을 본사도 소리소문없이 문을 닫았기 때문이다. 점포 간 교류도 끊어져, 내부적으로 어느 곳이 남아있는지 파악할 수 있는 방법도 없다.

본사가 폐업하면서 달마다 꼬박꼬박 내던 9만 원~15만 원의 가맹료도 더 이싱 납부하지 않는다. 기쁜 일인지, 슬픈 일인지 전국에 몇 안 되는 영화마을 점주들은 홀로 책임져야 하는 완전한 자영업자가 됐다.

최근 뉴트로(New+Retrospect) 열풍이 한국을 한 차례 훑고 지나갔지만, LP 음반과 달리 비디오테이프는 각광받지 못했다. LP는 지금 들어도 음질에 손색이 없는 반면, 비디오는 훨씬 화질이 좋은 OTT 서비스가 시장을 꿰차고 있기 때문이다. 또 오래 방치하면 화면이 깨지는 열화 현상 때문에 마니아들만 찾는 물건이 된 지 오래다.

영화마을 점주 임 씨는 “비디오도 DVD도 시대 흐름을 따라가는 것”이라며 “비디오와 대여점 영화마을이 추억으로 남는 건 당연한 수순”이라고 덤덤히 받아들였다. 비디오를 굳이 찾는 사람도, 기술 발전에 굳이 역행할 필요도 없다는 얘기다.

우리의 유년기를 책임졌던 비디오, 그리고 영화마을을 이제 정말 보내줄 때가 됐다. 덕분에 즐거웠어. 안녕, 영화마을.

/스냅타임

![[포토]오언석 구청장 '경원선 지하화 추진협의회' 출범식 참석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101263t.jpg)

![[포토]지드래곤, 출국](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101253t.jpg)

![[포토]이력서 작성하는 어르신들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101012t.jpg)

![[포토] 전국시도교육감 총회장에서 시위하는 조합원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101008t.jpg)

![[포토]이재명 더불어민주당 대표, 소상공인들과 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112100813t.jpg)

![[포토]]인사 나누는 이재명 더불어민주당 대표-김동연 경기지사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112100709t.jpg)

![[포토] 저출산고령사회위원회, 인구전략 공동포럼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112001106t.jpg)

![[포토]코스피 소폭 상승해 2480선 회복, 코스닥 '하락'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112001101t.jpg)

![[포토]잡(JOB) 다(多)](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112000963t.jpg)