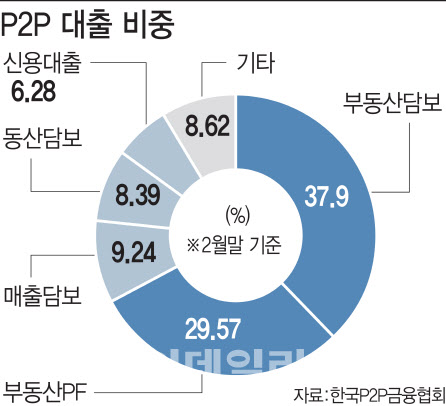

14일 한국P2P금융협회에 따르면 협회에 속한 44개 회원사의 지난 2월말 대출 잔액 중 부동산 대출(부동산 프로젝트 파이낸싱·개인 및 법인 부동산 담보 등)이 전체 대출잔액에서 차지하는 비중은 67.5%다. 개별로 보면 부동산 담보대출은 37.9%, 부동산PF는 29.6%(금액 기준)로 각각 집계됐다.

|

이 같은 상황 속에 연체를 해서 늦게라도 상환이 되면 다행이지만, 원금마저 손실하는 경우까지 발생하고 있다. P2P금융 업계 1위인 테라펀딩의 경우 지난달 세종시 근린생활시설 신축사업 투자상품에서 총 30억원 규모의 원금 전액 손실이 발생했다.

하지만 이번에는 회사 차원의 보전도 없는데다, 코로나19 영향이 가시화하고 있다는 데에서 상황이 다르다는 평가다.

P2P상품에 대한 우려가 커지는 만큼, 카카오페이와 토스 역시 긴장하고 있다. 두 회사는 P2P 상품을 소개해주는 플랫폼 역할을 하고 있기 때문이다.

카카오페이는 “최근 P2P 연체율 상승 상황을 충분히 인지하고 있다. 이에 신규상품에 대한 기준을 더 강화해 선별하고 있다”고 밝혔다. 이어 “기존상품에 대해서도 상환금 지급이 지연되는 상황이 나오면 P2P업체와 즉각 협의해서 조치를 취할 것”이라고 말했다. 토스 역시 “지난해 10월 제휴업체 선정 기준을 한 차례 높인 바 있지만, 최근 우려가 더 커진 만큼 상황을 봐가며 더욱 규정을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

업계에서는 이제 막 규제가 정비되고 성장을 시작하는 만큼, 업계 스스로 상품 안전에 유의해야 한다고 지적한다. 한 업계 관계자는 “당연히 다양한 상품을 취급하면 좋겠지만 이제 막 P2P가 대중화되는 시기인 만큼, 상품 심사도 강화해야 하고 특히 PF의 경우에는 사업자의 부도처리 가능성 등을 좀 정밀히 보고 취급할 필요가 있다 ”면서 “코로나19가 장기화할 수록 P2P업체 자체가 위축될 수 있다”고 덧붙였다.

![[포토]다양한 식음료가 한 자리에, '컬리 푸드페스타 2024'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900958t.jpg)

![[포토]2025학년도 정시 대학입학정보박람회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900743t.jpg)

![[포토]북적이는 정시 대학입학정보박람회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900708t.jpg)

![[포토] 미소짓는 오세훈 서울시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900574t.jpg)

![[포토]제주공항 폭설 대비 제설훈련](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900542t.jpg)

![[포토]`건진법사` 영장심사 출석…尹 부부 관계 질문에 `침묵`](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900519t.jpg)

![[포토]정책조정회의 참석하는 박찬대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900367t.jpg)

![[포토]2024 크리스마스 씰 증정식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800960t.jpg)

![[포토]11만 달러 바라보는 비트코인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800947t.jpg)

![[포토] '복합지원 2.0' 우수 직원 표창](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800923t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)