[이데일리 윤종성 기자]

외국어 단어나 표현을 우리 말에 섞어 쓰는 일이 빈번해지면서 소외감을 느끼는 사람들이 늘어나고 있다. 무슨 뜻인지 모를 외국어의 범람은 세대 갈등은 물론, 국민의 생명· 안전을 위협하는 요인으로 지목된다. 낯선 외국어가 우리 일상을 점령하기 전에 쉽고 바른 우리 말로 전환하는 노력이 필요한 이유다. 이데일리는 세종대왕 나신 날(5월15일)부터 한글날(10월9일) 즈음까지 총 12회에 걸쳐 외국어 남용 실태를 짚고, 우리말 사용 문화를 확산하기 위한 기획 기사를 연재한다. <편집자 주> | | [이데일리 이미나 기자] |

|

정부 부처와 지방자치단체, 공공기관 등이 공문서 등에 쓰는 공공언어는 국민 누구나 이해할 수 있도록 쓰여야 하기에 쉬운 우리말 쓰기의 첫걸음으로 여겨진다. 하지만 공공언어에 어려운 외국어 표현이나 막무가내식 단어 조합이 수두룩해 문제로 지적된다. 규제 샌드박스, 스튜어드십 코드, 패스트트랙, 문화 뉴딜 등이 대표적이다. 장은주 영산대 자유전공학부 교수는 “국민을 정책에서 소외시킬 목적은 아닌지 의심이 들 정도로 어렵고 낯선 외국어들 투성이”라며 혀를 내둘렀다.

최근 상명대 국어문화원은 흥미로운 조사 결과를 내놨다. ‘차량용 팹리스 생태계’(충청남도), ‘라이프 세이버’(충남소방본부), ‘로케이션 인센티브’(충남영상위원회) 등 충남 지역 공공기관이 정책 명칭에 사용한 단어들을 대상으로 대학생 244명에게 이해도를 묻는 조사였다.

결과는 참담했다. ‘정확히 모르겠다’(127명), ‘대체로 모르겠다’(72명)는 답변이 전체의 81.5%를 차지했다. 정책 명칭에 대한 느낌을 묻는 질문에는 ‘어렵다’(129명), ‘혼란스럽다’(28명), ‘불쾌하다’(18명) 반응이 주를 이뤘다. 김형주 상명대 국어문화원 교수는 “가장 쉬운 말을 써야 할 공공기관들이 정책 명칭에 어려운 외국어를 쓰는 것에 국민들은 불쾌감, 소외감, 부담감 등 부정적 감정을 느끼고 있다”고 지적했다.

국어기본법은 ‘공공기관 등은 공문서를 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로 써야 하며, 어문규범에 맞춰 한글로 작성해야 한다’고 규정하고 있지만, 공공기관의 외국어, 한자어, 신조어 사용은 좀처럼 줄지 않고 있다. 전문가들은 공공기관들의 무분별한 외국어 사용이 국민 소통을 가로막고, 우리말 사용 문화 확산을 저해하고 있다고 입을 모은다.

이관규 고려대 국어교육과 교수는 “소위 있어 보여서, 아니면 알 사람만 알면 된다는 생각을 하는 건 아닌지 의아하다”며 “모든 국민이 쉽게 이해할 수 있는 표현을 써야 국민에게 한 걸음 더 다가갈 수 있을 것”이라고 강조했다. 이건범 한글문화연대 대표도 “누구나 쉽게 이해할 수 있는 언어로 정책 내용을 전달해야 행정 비용을 절약하고 정책 효과를 향상시킬 수 있다”며 “쉬운 언어 사용으로 불필요한 오해와 갈등을 줄이고 행정 효율성과 서비스 만족도를 높일 수 있을 것”이라고 부연했다.

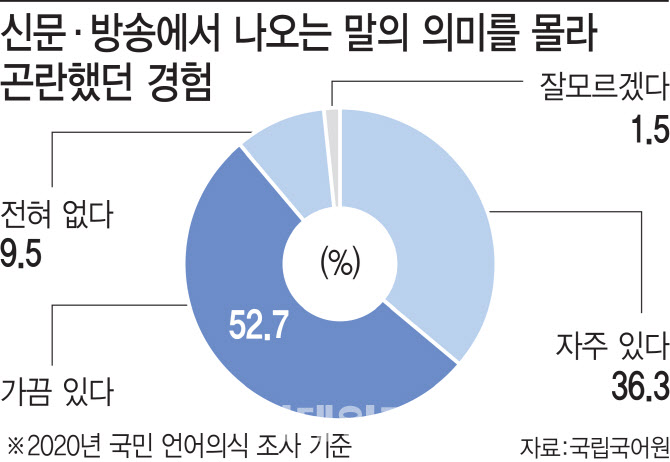

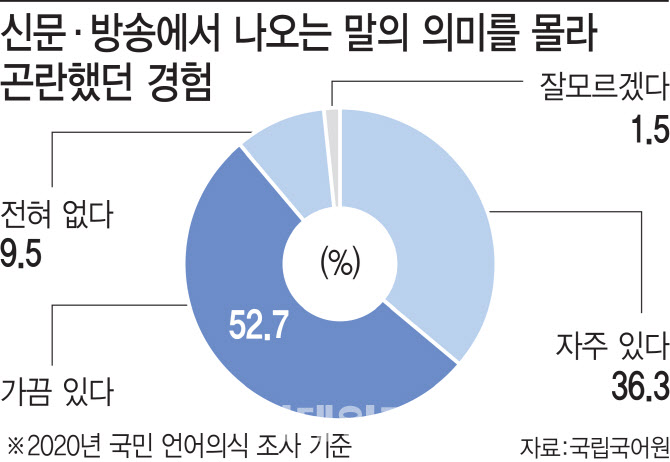

우리말 사용 문화가 사회적으로 더 확산하기 위해선 신문·방송 등 언어를 퍼뜨리는 대중매체의 역할이 중요하다는 의견도 많다. 실제로 국립국어원이 성인남녀 5000명을 대상으로 진행한 2020년 국민 언어의식 조사 결과를 보면 응답자의 89%는 신문·방송에서 나오는 말의 의미를 몰라서 곤란했던 경험이 있다고 답변했으며, 신문·방송 등이 말을 더 쉽게 사용해야 한다는 의견이 56%에 달했다.

김미형 상명대 한국언어문화학과 교수(국어문화원연합회장)는 “신문, 방송 등에서 외국어가 제대로 걸러지지 않고 국민에게 전달되다 보니 쉽게 일상생활에 정착되는 경향을 보인다”면서 “대중과 밀접한 위치에 있는 신문, 방송 등에서 보다 적극적으로 우리말을 사용할 필요가 있다”고 강조했다. 민병곤 서울대 국어교육과 교수는 “우리말로 다듬은 말들 중에는 다소 어색한 것도 있을 수 있지만 쓰다 보면 자연스러워지고, 적절치 않으면 더 다듬어 사용하면 될 일”이라며 “다듬은 말의 보급과 홍보를 위해서는 공공기관과 언론, 교육기관의 역할이 중요하다”고 설명했다.

![[포토]오언석 구청장 '경원선 지하화 추진협의회' 출범식 참석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101263t.jpg)

![[포토]지드래곤, 출국](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101253t.jpg)

![[포토]이력서 작성하는 어르신들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101012t.jpg)

![[포토] 전국시도교육감 총회장에서 시위하는 조합원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112101008t.jpg)

![[포토]이재명 더불어민주당 대표, 소상공인들과 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112100813t.jpg)

![[포토]]인사 나누는 이재명 더불어민주당 대표-김동연 경기지사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112100709t.jpg)

![[포토] 저출산고령사회위원회, 인구전략 공동포럼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112001106t.jpg)

![[포토]코스피 소폭 상승해 2480선 회복, 코스닥 '하락'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112001101t.jpg)

![[포토]잡(JOB) 다(多)](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112000963t.jpg)

![기아, 'EV9 GT' 최초 공개…"고성능 감성 더했다"[LA오토쇼]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112200061h.jpg)