시중에 1100조원이 넘는 막대한 부동자금이 서울의 상업·업무용 부동산 몸값을 가파르게 끌어 올리고 있다. 마땅한 투자처를 찾지 못하는 뭉칫돈이 시세 차익을 기대하며 흘러들어오고 있지만 매물 부족 현상으로 가격이 급증하고 있는 것이다. 매물 품귀 현상을 빚으며 한 두 껀 팔릴 때마다 직전 최고 거래가격을 갈아치웠던 서울 아파트 시장의 모습을 그대로 답습하는 모양새다.

|

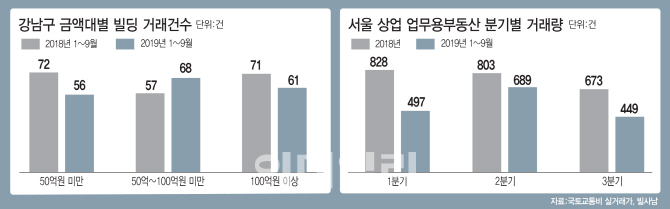

빌딩 중개 전문업체 빌사남이 국토교통부가 집계하고 있는 ‘상업·업무용 부동산 실거래가’를 분석한 결과 올해 1월~9월까지 총 1635건이 거래됐다. 이는 지난해 같은 기간 2304건보다 29%나 줄어든 규모다. 특히 올해 3분기(7~9월)에만 449건이 거래되며 직전 2분기(689건)보다 34% 쪼그라들었다. 강남역 인근 서초동 K공인 관계자는 “매물로 나온 건물이 많지 않다 보니 거래량이 줄어들었다”며 “건물값이 더 오를 것 같아서 계약 성사를 앞두고 돌연 거래를 해지하겠다는 건물주도 종종 있다”고 말했다.

가격 상승세가 가팔라지면서 그동안 금액대로 구분했던 ‘50억원 미만의 꼬마빌딩’은 옛말이 될 정도다. 그 범위가 50억원 이상에서 100억원대로 확대되는 추세다. 꼬마빌딩은 음식점이나 마트 등 제1·2종 근린생활시설이나 상가주택, 다가구주택 등으로 이뤄진 건물을 말한다. 통상 5층 이하의 건물로 분류하는데 대출을 활용한 자본으로 개인도 투자가 가능해 상업용 부동산 흐름을 읽을 수 있는 지표가 되고 있다.

올 들어 9월까지 강남구에서 거래된 50억원 미만 꼬마빌딩 거래건수는 56건이다. 같은 기간 ‘50억원 이상 100억원 미만’의 빌딩 거래건수는 68건으로 더 많다. 송리단길로 불리며 뜨고 있는 송파구에서도 50억원 미만 건물의 거래 건수는 17건에 불과하다. 그러나 50억원 이상 100억원 미만은 42건으로 압도적으로 많았다. 지난해만 해도 두 지역 모두 50억원 미만의 빌딩 매매건수가 가장 많았지만 올 들어 역전된 것이다.

막대한 부동자금이 떠받치는 건물 자산 가치

상업·업무용 부동산 가격이 오르고 있는 건 시중에 1100조원 넘는 막대한 뭉칫돈이 쏠렸기 때문으로 전문가들은 보고 있다. 선종필 상가뉴스레이다 대표는 “주식이나 펀드도 상황이 좋지 않은 상황에서 마땅한 투자처가 없다 보니 고액자산가들도 뒤늦게 빌딩 매수에 나서고 있다”며 “특히 서울에 있는 건물들은 안전자산으로 꼽히면서 지방에서도 강남권 빌딩에 관심을 두고 찾아오는 이들이 많다”고 말했다. 수급(수요와 공급)여건에 따라 건물값이 매겨지는 게 아니라 막대한 부동자금이 건물가치를 떠받치고 있다는 설명이다.

한국감정원 상업용부동산 임대동향조사에 따르면 서울 전역의 소규모 상가(지상 2층 이하에 연 면적 330㎡ 이하 상가)의 경우 평균 공실률은 올 1분기 2.9%에서 2분기 3.2%로 0.3%포인트 올랐다. 같은 기간 임대료 변동 추이를 나타내는 임대가격지수는 99.9포인트(P)에서 100포인트로 증가했다. 이창동 밸류맵 리서치팀장은 “일반적으로 공실률이 늘면 임대료를 낮춰야 하는 게 정상이지만 그동안 건물 가치가 상승한 부분이 이 부분을 상쇄해 왔다”며 “수요가 뒷받침되지 않는다면 언제든 붕괴할 수 있는 가격 버블(거품)이 될 수 있다”고 지적했다.

![[포토]2024 크리스마스 씰 증정식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800960t.jpg)

![[포토]11만 달러 바라보는 비트코인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800947t.jpg)

![[포토] '복합지원 2.0' 우수 직원 표창](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800923t.jpg)

![[포토]우원식 국회의장, '군 장병들과 오찬'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800878t.jpg)

![[포토]한지은, 화려한 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800102t.jpg)

![[포토]'발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800811t.jpg)

![[포토]서울광장 스케이트장 요금 올해도 “1000원”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800734t.jpg)

![[포토] 대왕고래 시추 준비](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800720t.jpg)

![[포토] 농기계 정비 시연하는 강호동 농협 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800639t.jpg)

![[포토]본격 겨울추위 보내야하는 쪽방촌](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800589t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)

![[속보]연준 '매파적 금리인하'에…나스닥 3.56% 급락](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121900084h.jpg)