|

신재생 메카 캘리포니아, 전기료 폭등 없어

원전을 폐쇄하고 신재생을 늘릴 경우 전기요금이 오를 가능성은 분명히 있다. 신재생 가격이 원자력보다 비싸기 때문이다. 한전에 따르면 지난해 신재생 발전의 전력구입 단가는 kWh당 102.97원이었다. 이는 원자력(60.76원), 유연탄(83.77원)보다 비싼 수준이다.

미국의 사례만 놓고 봐도 그렇다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 신재생 메카인 캘리포니아의 올해 8월 전기요금(주택+산업+상업+수송용 요금 평균)은 kWh당 19.08센트였다. 이는 전체 미국 평균 전기요금(11.05센트)보다 높은 수준이었다. 신재생이 활발한 버몬트(15.03센트), 뉴욕(15.78센트) 등도 미국 평균보다 높았다. 전력거래소의 ‘2017년 해외 전력산업 동향’ 보고서에 따르면, 캘리포니아의 전기요금은 2012년부터 2016년까지 연평균 3.44% 상승했다. 이는 같은 기간 물가상승률(1.3%)보다 높은 수준이다.

그렇다면 이들 미국 주정부에서 전기료 폭등으로 재앙이 일어났을까. 신재생 확대와 전기요금의 상관 관계가 있는 건 사실이었지만 대란은 벌어지지 않았다. 이유는 서민 부담을 줄이는 전력 정책에 있었다.

캘리포니아 전력회사 PG&E의 산다 번스 수석(Sanda Burns Principal)은 “부자들의 전기요금은 조금 더 오르지만 서민 또는 빈곤층은 어느 정도 이상 전기요금이 오르지 못하도록 제도적으로 규정이 돼 있었기 때문”이라고 말했다. 이외에도 PG&E는 △소득·가구원 수에 따라 매월 20% 이상 가스·전기 할인 △최대 300달러 지원하는 에너지 크레딧 △저소득 가정 에너지 보조 프로그램(LIHEAP) 등을 운영 중이다.

“신재생, 가격보단 수급 불안정 고민해야”

캘리포니아의 에너지 금융기업인 ET캐피탈의 린후이 쉬(Linhui Sui) 대표는 “캘리포니아에선 요즘에 신재생이 기존 화력발전 가격 만큼이거나 저렴하다고 홍보되고 있다”며 “신재생이 그렇게 비싸지 않기 때문에 더이상 캘리포니아에선 신재생의 가격 문제가 이슈가 아니다”고 말했다.

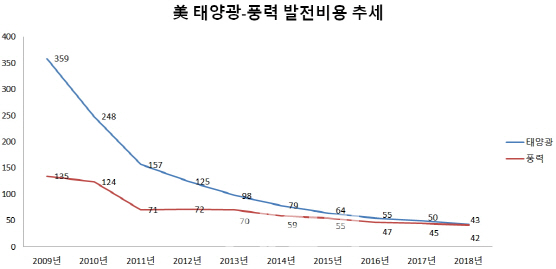

캘리포니아의 그레그 모리스(Gregg Morris) 그린에너지연구소(Green Energy Institute) 박사는 “캘리포니아에서도 전기공급업자를 중심으로 가격이 올라갈 것이라며 풍력·태양광 확대에 반대하는 움직임이 있었다”며 “이후 주나 연방정부의 보조금 정책으로 신재생 가격이 내려갔다. 신재생 가격이 약간 비싸더라도 화석연료와 비교해 깨끗한 에너지라는 인식을 가졌으면 한다”고 당부했다.

오히려 전문가들은 신재생 확대 정책에 대해 가격보단 수급을 고민해야 할 때라고 지적했다. 실리콘밸리에 진출한 김구환 그리드위즈 겸 크로커스에너지 대표는 “신재생은 날씨에 따라 전력수급이 달라지는 간헐성 문제를 극복해야 한다”며 “양방향 운영 제어기술이 중요한 시대가 될 것이다. 앞으로 전력 분야는 설비 기술이 아니라 신재생 등을 운용하는 기술이 중요하게 될 것”이라고 강조했다.

미국의 싱크탱크 아틀란틱 카운슬의 로버트 이콜드(Robert F. Ichord) 선임 연구원은 “한국이 지금 석탄화력 발전소와 원전을 동시에 없애면 굉장히 어려워질 것이다. 경제적 비용이 엄청나게 발생하기 때문”이라며 “지속가능한 에너지를 공급하는 방법과 경제적 비용 사이에서 좋은 접점을 찾는 게 관건”이라고 지적했다.

그는 김수현 청와대 정책실장, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자, 성윤모 산업통상자원부 장관 등 문재인정부 2기 경제팀에게 “△에너지 공급 △경제 효과 △환경적 안전 사이에서 균형을 잡는 국가 정책을 세워달라”고 당부했다.

|

|

![[포토]손태승 전 회장, 영장실질심사 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600794t.jpg)

![[포토]내년에 또보자 가을](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600715t.jpg)

![[포토]민주당 민생연석회의 참석하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600655t.jpg)

![[포토] '소상공인 힘보탬 프로젝트' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600583t.jpg)

![[포토]정부, 국무회의에서 세번째 `김여사 특검법` 거부권 건의 의결](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600579t.jpg)

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![[포토]첫 싱글 '라스트 벨'로 돌아온 TWS](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500118t.jpg)

![[포토] 의원들과 인사나누는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500985t.jpg)

![[포토] 2024 개발협력의 날 기념촬영](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500978t.jpg)

![[포토]안전운임제 확대 촉구](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500923t.jpg)