|

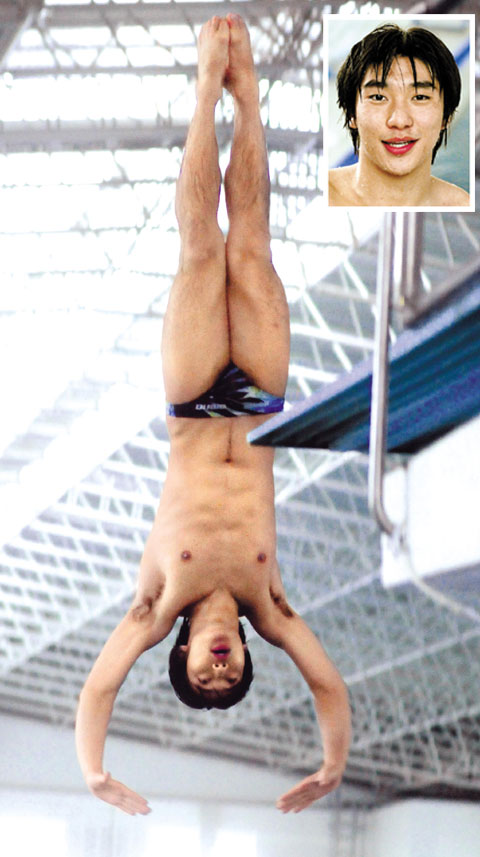

[조선일보 제공] '2초의 공중 서커스'. 다이빙 3m 스프링보드 경기는 힘과 기술, 예술성이 조화를 이루는 스포츠다. 보드의 반동을 이용해 최대한 높게 뛰어오른 뒤 현란한 속도로 몸을 회전시키거나 비트는 동작은 대단히 역동적이다. 불꽃 같은 화려함은 오래가지 않는다. 1.8~2.2초 동안 기술을 펼치고 나면 몸을 아래로 끌어당기는 중력에 순응해야 한다. 하지만 아직 입수(入水)가 남아 있다. 물보라를 최소화하며 수면을 꿰뚫고 들어갈 때 비로소 연기가 완성된다.

한국 유일의 베이징 올림픽 다이빙 대표인 손성철(21·한체대3)도 '아름다운 추락'의 매력에 끌려 13세 때부터 이 운동을 시작했다. "세계적인 선수들과 기술이 비슷해지는 걸 느끼면 기분이 좋아집니다. 어깨를 나란히 할 수 있다는 희망이 생겨요."

그는 올림픽 본선에 나가는 34명 중 34번째로 티켓을 땄다. 본선 진출권이 걸린 마지막 대회였던 2월의 FINA(국제수영연맹) 월드컵(중국 베이징)에서 막차를 탔다. 첫 올림픽 도전이라는 점을 고려하면 행운이 따른 성과였다. 물론 작년 호주 멜버른 세계선수권대회에서 금메달 10개 중 9개(올림픽 종목은 총 8개)를 휩쓸었던 중국 등 다이빙 강국의 선수들과 비교하면 부족한 부분이 많다.

외국 선수들은 지상훈련에 전체 훈련량의 60%를 할애하는 반면, 우리 선수들은 물에서 70%의 시간을 쓰다 보니 외국 전지훈련을 하고 돌아와도 기술 감각이 떨어진다고 한다.

손성철은 요즘 청주에 있는 학생수영장에서 하루 7~8시간씩 기존에 연마한 기술을 몸에 각인시키는 '자동화 훈련'을 하고 있다. 입수 자세를 교정하고, 점프에 더 힘을 싣는 데 비중을 둔다. "예선 통과(상위 18명)가 목표입니다. 우리나라 선수도 멋있고 화려한 동작을 할 수 있다는 걸 보여드려야죠. 한국 다이빙의 가능성을 찾고 돌아오겠습니다."

![[포토]'본회의장 향하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200677t.jpg)

![[포토]표정 어두운 우원식 국회의장, '오늘 예산안 상정 안 해'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200559t.jpg)

![[포토] 화학물질저감 우수제품 발표하는 이병화 환경부 차관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200532t.jpg)

![[포토]교보생명 광화문글판, 유희경 시인 ‘대화’로 새단장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200500t.jpg)

![[포토]우정사업본부, 2025 연하우표 발행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200431t.jpg)

![[포토]비상의원총회, '대화하는 추경호-조정훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200384t.jpg)

![[포토]최상목 "野 감액안 허술한 예산…무책임 단독 처리 깊은 유감"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200344t.jpg)

![[포토]12월 LPG 국내 프로판 가격 인상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100332t.jpg)