|

[이데일리 SPN 정철우기자] 김성근 감독은 지난 5일 코나미컵 아시아시리즈 출국에 앞서 최태원 SK 그룹 회장을 만났다. 최 회장이 SK 와이번스의 한국시리즈 우승을 격려하기 위해 마련한 자리였다.

김 감독은 이 자리에서 최 회장에게 “제가 올해 기록 하나를 세웠습니다. 감독 맡고나서 처음으로 구단하고 싸우지 않고 시즌을 마쳤습니다.”

선수단 운영을 감독인 자신에게 맡겨두고 마케팅 등 야구 이외의 부분에 전력을 기울여 준 신영철 사장에 대한 감사의 표시였다. 최 회장은 잠시 당황해 했지만 이내 감독의 뜻을 이해하고는 슬쩍 미소를 보였다.

그의 말처럼 김성근 감독은 구단과 마찰이 잦다는 이미지를 갖고 있다. 괜히 그래보이는 것이 아니다. 실제 숱한 의견 충돌이 있었고 이 같은 갈등은 실적을 올리고도 팀을 떠나야 하는 비운으로 이어졌다.

그러나 김 감독은 한번도 야구인으로서 소신을 굽히지 않았다. 김 감독은 “돌이켜 보면 내가 너무 심했던 적도 있었던 것 같다. 하지만 기본적으로 야구하는 사람들을 아래로 보는 풍토가 있다. 그런 것들은 결코 받아들일 수 없었다”고 말했다.

크고 작은 갈등의 요체는 야구에 대한 이해와 몰이해의 대립으로 볼 수 있다. 김 감독의 구상을 이해못하거나 혹은 이해하려 들지 않았기에 빚어진 일들이 대부분이었다.

태평양 감독이던 1989년. 김 감독은 박정현 최창호 정명원 등 신인급 선수들을 모두 10승 투수로 키워내며 팀을 일약 포스트시즌까지 끌어올렸다. 비록 준플레이오프서 무릎을 꿇었지만 침체됐던 인천야구에 새 바람을 불러 일으켰다.

그러나 시즌 후 구단은 뜻밖의 지시를 내린다. 고참 투수 임호균을 방출시키라는 것이었다. 마운드에 세대교체가 됐으니 힘 떨어진 노장은 정리하자는 뜻이었다. 그해 임호균은 승리 없이 1세이브(1패)만을 기록했다.

우선 신인급 선수의 ‘불꽃놀이론’ 이다. 김 감독은 경험이 부족한 선수들을 ‘불꽃놀이’에 비유하곤 한다. 화려하고 보기 좋지만 길게 가지 못한다는 뜻이다. “최소 3년 정도 꾸준한 활약을 보여줘야 확실한 전력이라 할 수 있다”는 것이 지론이다.

실제로 이듬해 태평양 젊은 어깨 3인방은 89년보다 성적이 모두 떨어졌다. 10승을 넘긴 것은 박정현(13승)이 유일했다.

두 번째론 전략적 등판이 필요했기 때문이다. 김 감독이 89년 태평양을 강팀으로 이끈 것은 구단별로 특정 투수를 등판시키는 변칙 작전이 잘 먹혔기 때문이다. 예를들어 그해 양상문(현 LG 투수 코치)은 9승을 거뒀는데 대부분 롯데전서 거둔 승리였다.

당시만해도 선발 로테이션에 대한 개념이 확실하게 자리잡지 못했던 때다. 또 팀 수가 적어 상대 경기수가 많았다. 선발 등판 후 쉬는 간격이 불규칙해 지더라도 특정팀에 강한 투수를 투입해 승률을 높였다. 그 결과 최강 해태(6승2무12패)를 제외한 5팀을 상대로는 모두 5할 이상의 승률을 기록했다.

그러나 이런 구상은 반드시 구멍을 메워줄 투수가 필요하다. 선발 등판 기한을 늘일 순 있어도 너무 줄일 순 없기 때문이다. 일정상 생긴 빈 틈을 채워줄 선수가 필요했다.

그러나 구단은 완강했다. 김 감독 역시 물러서지 않았다. 격한 싸움 끝에 나온 것이 ‘각서 파동’이다. “임호균이 5승을 거두지 못하면 벌금으로 300만원을 내겠다”는데 서명한 뒤에야 일단락이 됐다.

구단은 집요했다. 이후 “5승 모두 선발승이어야 한다”는 수정 제안을 하더니 코치들을 통해 “임호균을 등판시키지 말라”고 조장하기까지 했다. 팀 분위기가 어떻게 흘러갔을지는 보지 않아도 뻔했다. 임호균은 결국 90년 1승도 거두지 못했고 김 감독은 스스로 물러나 버렸다.

2002년 LG에서 물러났을 때 표면적으로 구단이 요구했던 것은 코치 선임 문제였다. 꼴찌 후보에서 일약 한국시리즈까지 진출했지만 돌아온 것은 “LG 야구가 아니었다”는 뜬구름 잡는 질책 뿐이었다.

LG 구단은 김 감독에게 “1군 코치는 알아서 하지만 2군은 구단이 정하겠다. 일본인 코치도 줄이고 새로 영입하겠다는 3명의 코치 중 1명만 받겠다”고 통보했다. 김 감독은 단호하게 맞섰다. 결국 오랜 실랑이 끝에 결국 해임 통보를 받았다.

세월이 어느정도 흐른 뒤 김 감독에게 이렇게 물은 적이 있다. “그때 감독님이 참았다면 어땠을까요. 3명(코치)을 살리기 위해 너무 많은 걸 포기한건 아닐까요. 남아서 싸웠다면 LG 야구가 더 달라질 수도 있었을텐데요.”

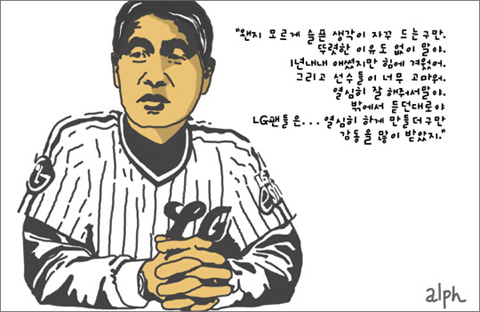

김 감독은 무겁게 고개를 가로저으며 “그때 내가 굽혔으면 LG 감독 수명은 연장됐겠지만 오야(리더)로서는 끝이 났을 거야. 내가 옳지 않은 것을 요구한 것도 아닌데 물러설 순 없잖아. 그동안 날 믿고 따르던 아이들이 무슨 생각을 했겠어. 2002년 만큼 날 따랐을까. 당장 눈 앞에 것을 잡으려고 작은 걸 탐내면 더 큰 걸 잃게되는 거야”라고 답했다.

![[포토]김세은 아나운서,따스한 햇살 받으며](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111600281t.jpg)

![[포토] 평창고랭지 김장축제](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501303t.jpg)

![[포토] 종로학원, 대입 합격점수 예측 설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501114t.jpg)

![[포토]이재명 민주당 대표 '징역 1년에 집행유예 2년'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501110t.jpg)

![[포토]'구속VS무죄' 이재명 공판 앞두고 쪼개진 서초동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500881t.jpg)

![[포토] 개인정보보호위원회 기자설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500752t.jpg)

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]김세은 아나운서,진행은 매끄럽게](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600282h.jpg)

![[이車어때]"8800만원짜리 드림카"…벤츠 AMG A 45 S 4MATIC+](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600211h.jpg)

![예금자보호한도 24년만에 오른다고?[오늘의 머니 팁]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600304h.jpg)