회의가 거듭될수록 외려 외환당국이 할 수 있는 게 별로 없음이 여실히 드러나고 있다. 이창용 한은 총재는 이날 원화가 달러 상승 대비 더 큰 폭으로 떨어졌다는 기자의 질문에 “우리(원화)가 그 전엔 덜 떨어졌다. 기간을 어떻게 놓고 보느냐에 따라 달라진다”고 말했다. 이에 대해 한 시장 관계자는 “모래 좀 뿌려달랬더니 기름을 부었다”며 “달러 숏(매도)을 잡기가 무섭다”고 말했다. 환율 오른 것에 정당성을 부여했다는 얘기다. 시장에선 “기관 등 시장 주체들이 달러를 사달라는 주문이 굉장히 많다”며 달러 롱(매수) 심리만 강해지고 있다고 평가했다.

|

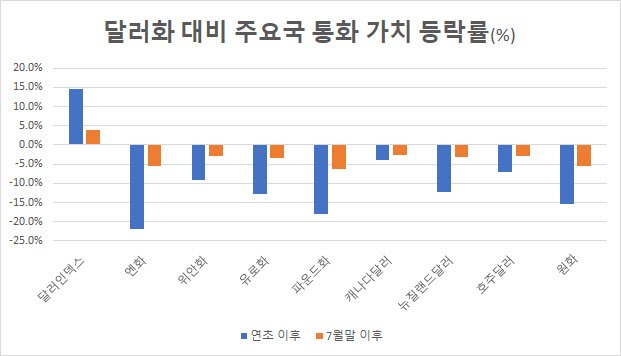

외환당국은 그동안 환율 급등에 대해 “달러화가 오른 만큼 환율이 올랐고 1997년 외환위기, 2008년 금융위기처럼 원화만 유독 약세가 아니다”며 “달러 유동성도 부족하지 않다”고 강조해왔다. 그러나 지난 달 이후 이런 기조가 흔들리고 있다. ‘못난이 원화’에 대한 우려가 고개를 들기 시작했다.

원화는 7월말 이후 이날까지 달러화 대비 5.6% 추락했다. 달러인덱스는 러시아의 유럽 가스 공급 중단 등의 사태에 유로화가 상대적 약세를 보이면서 110선까지 치솟아 2002년 6월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 그럼에도 달러인덱스는 이 기간 4.0%밖에 오르지 않았다.

이에 따라 연초 이후로 보더라도 달러인덱스는 14.7% 오른 반면 원화는 달러화 대비 15.4% 떨어졌다. 작년에도 주요국 중 가장 먼저 기준금리를 올리면서 금리 인상 사이클의 선봉에 섰지만 원화는 9.4% 하락해 마이너스 금리로 돈을 적극적으로 풀고 있는 엔화(-11.7%) 다음으로 가장 많이 추락했는데 최근에도 ‘못난이 원화’ 조짐을 보이면서 각종 우려를 낳고 있다.

추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 비상회의에서 “환율은 달러화가 20년 만에 최고치까지 올라 그 영향으로 주요국 통화 모두 달러화 대비 큰 폭의 약세를 보이고 있고 우리도 예외는 아니다”면서도 “특히 8월 들어 무역수지 악화, 위안화 약세 영향 등이 중첩돼 환율이 빠르게 상승하는 흐름을 보이고 있다”고 밝혔다.

2008년 금융위기 당시 자본유출을 가속화시키는 요인이었던 단기외채도 늘어나고 있다. 6월말 단기외채 비율(계약만기 1년 이내 외채/외환보유액)은 41.9%로 2012년 2분기(45.6%) 이후 최고치를 찍었다. 올 들어 6.4%포인트 상승했는데 단기외채 증가로 인한 영향이 4.2%포인트에 달했다. 은행을 중심으로 단기차입금이 급증한 영향이다. 특히 4월엔 해외 차입금이 103억달러 증가해 역대 두 번째로 가장 높았다. 외국인의 주식·채권 유입 자금 규모가 올 들어 31억2000만달러로 순유입이긴 하지만 전년(387억1000만달러)의 10분의 1수준인데다 경상수지 흑자규모가 줄면서 국내로 유입되는 달러가 감소, 이를 메우려는 수요가 증가했기 때문이다.

|

결국엔 경제 펀더멘털의 문제로 귀결될 수밖에 없기 때문에 무역수지 적자 축소 노력이 강화돼야 한다는 의견도 나왔다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “금리 인상으로 환율 급등을 막게 되면 부동산 등 경기침체 우려가 커질 수 있다”며 “수출을 늘려서 무역수지 흑자를 만드는 것이 급선무”라고 설명했다.

달러 유동성 시장이 상대적으로 안정세를 보이고 있지만 통화스와프 체결을 위한 노력은 계속돼야 한다는 주장도 나온다. 강삼모 동국대 경제학과 교수는 “환율 급등 속도를 조절하면서 한미 동맹을 강조해 미국과 통화스와프를 체결할 수 있도록 계속해서 노력해야 한다”고 말했다.

환율이 급등한다고 해서 정부가 뭘 해야 한다는 인식 자체를 바꿔야 한다는 지적도 나온다. 금통위원 출신의 조동철 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 “올라가는 환율을 (당국이) 붙잡고 있으면 더 자본이 유출된다”며 “자율변동 환율제를 채택했어도 정부가 환율을 관리하던 시절을 오래 살았고 외환위기도 겪으면서 환율이 급등하면 정부가 뭐라도 해야 하는 것 아니냐고 하는데 그런 생각을 좀 바꿔야 한다”고 밝혔다. 외환당국이 환율 급등세를 억지로 붙잡고 있으면 원화 가치가 다른 통화 대비 덜 싸보이게 되고 이는 외려 원화 매도를 부추기거나 원화 매수를 늦추는 효과가 있다는 얘기다.

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![[포토] 주식시장 활성화 테스크포스-경제계 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900547t.jpg)

![[포토]최재해, '정치적 탄핵 매우 유감...자진 사퇴 생각 없다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900431t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900370t.jpg)

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![강 건너고 짐도 나르고…‘다재다능’ 이상이의 무한변신 차는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24113000131h.jpg)

![선도지구 탈락 지역, 행정소송 가능할까?[똑똑한 부동산]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24113000125h.jpg)