|

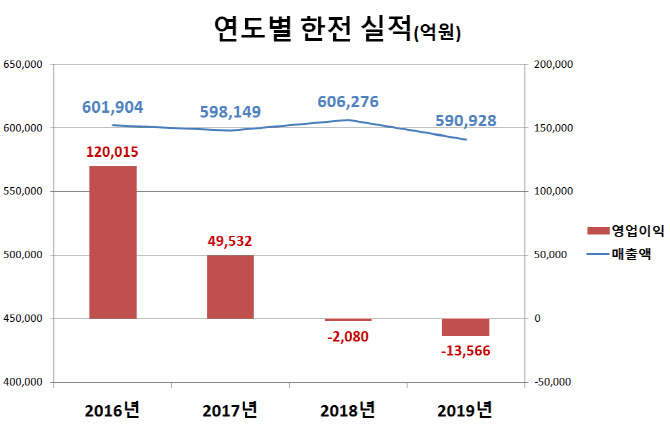

한전이 2019년 1조3566억원의 영업손실을 냈다. 2008년 금융위기 2조7981억원 적자에 이어 역대 두 번째 수준의 대규모 적자다. 한전이 역대급 적자를 낸 원인이 정부의 소위 ‘탈원전’ 정책 부작용이라는 지적이 잇따르자 주무부처인 산업통상자원부는 적자는 경영환경 변화 등의 영향이라며 이같은 설명자료를 배포했다.

그러나 꼼꼼히 따져보면 한전이 이번에 대규모 적자를 기록한 것은 에너지 전환 등 정부정책 요인이 적지 않다.

온실가스(탄소)배출권 거래제(ETS)에 따른 배출권 구매비용은 2018년 530억원에서 지난해 7095억원으로 13배 이상 늘었다. 한전 산하 발전 공기업 등이 배출권 매입 없이 배출할 수 있는 온실가스량이 정부 계획에 따라 2018년 2억800만tCO2e(6개 온실가스 이산화탄소 환산 단위)에서 지난해 1억7100만tCO2e로 18% 줄면서 사들여야 할 배출권이 대폭 늘어났기 때문이다.

정부 정책 비용 지출은 또 있다. 신·재생에너지 공급의무화제도(RPS) 부담이 대표적이다. 한전의 6개 발전 자회사는 이 제도에 따라 매년 일정 비율 이상의 전력을 신·재생에너지로 만들어야 한다. 2012년 2%로 시작한 이 비율은 지난해 6%까지 늘었고 2023년엔 10%까지 늘어날 예정이다. 한전의 자회사들은 비용을 들어 직접 신·재생에너지 발전 설비를 확충하거나 다른 사업자로부터 그만큼의 신재생에너지공급인증서(REC)를 사들여야 한다. 한전이 신·재생에너지 자가소비나 에너지저장장치(ESS) 활용 전기요금에 대해 제공하는 특례 할인액도 2018년 2030억원에서 지난해 3068억원으로 늘었다.

|

정부와 한전이 지난해부터 미세먼지를 줄인다며 막대한 비용부담을 무릅쓰고 봄·겨울에 전국 60개 석탄화력발전소 가동을 축소한 것과 마찬가지다. 이는 환경 정책인 동시에 에너지 전환 정책의 일환이다.

물론 ‘탈원전’이란 좁은 의미로 한정하면 산업부의 설명에도 일리는 있다. 원전이용률은 2018년 65.9%에서 2019년 70.6%로 늘었다. 한전의 연료비 지출도 이에 따라 20조927억원에서 18조2609억원으로 줄었다. 최소한 지난해 한해만 봐서는 한전의 적자가 늘어난 게 원전 축소 영향 때문이 아니라는 얘기다.

한전의 2년 연속 적자, 특히 지난해의 역대급 실적 부진은 현 전력시장 체제와 에너지 전환 정책의 지속 가능성에 물음표를 남겼다. 기획재정부는 한전의 부채가 2019년 59조2000억원에서 2023년 78조원으로 늘어날 것이라고 전망했다. 지난해 ‘어닝 쇼크’로 부채 증가속도는 이보다 더 빨라질 수 있게 됐다.

마음 급한 한전은 올 상반기안에 ‘지속 가능한’ 전기요금 체계 개편안을 마련해 주무부처인 산업부에 제출할 예정이다. 하지만 여전히 산업부는 전기요금 조정에 대해 미온적인 모습이다. 지속 가능한 전기요금 체계라는 게 결국 요금 인상으로 이어질 가능성이 커서다. 그러나 깨끗하고 안전한 사회를 만들고 유지하는데는 돈이 들수 밖에 없다. 이같은 사실을 국민들에 알리고 동의를 구하는 게 정부의 역할이자 책임이다.

|

![[포토] 평창고랭지 김장축제](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501303t.jpg)

![[포토] 종로학원, 대입 합격점수 예측 설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501114t.jpg)

![[포토]이재명 민주당 대표 '징역 1년에 집행유예 2년'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501110t.jpg)

![[포토]'구속VS무죄' 이재명 공판 앞두고 쪼개진 서초동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500881t.jpg)

![[포토] 개인정보보호위원회 기자설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500752t.jpg)

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]1400원 뚫은 원-달러 환율…외환당국 '적극개입' 시그널](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401121t.jpg)