[이데일리 고준혁 기자] ‘일시적(Transitory)’ 인플레이션이란 말은 이제 조롱거리가 됐다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 변심을 상징하기 때문이다. 그는 작년 내내 저 말을 입에 달고 살았다가, 시장이 더는 그를 믿지 않자 연말 “(인플레이션을 잡기 위한) 정책을 사용할 것”이라고 180도 입장을 바꿨다. 그러나 일각에선 이제 정말 인플레이션이 사라지는 것을 볼 수 있단 주장이 나온다.

| | 제롬 파월 연준 의장. (사진=AFP) |

|

2021년, ‘인플레 위험’ 서머스 예언 적중 재무장관 출신인 서머스 교수는 지난 7일 진행된 전미경제학회(AEA) 연례총회에서도 통화정책 결정권자와 투자자들이 인플레이션 문제를 과소평가하고 있다고 강조했다. 그는 지난해 초부터 인플레이션 위험을 앞장서 경고해왔고, 통화 긴축만이 통제를 벗어난 ‘경제 과속’을 해결할 유일한 해결책이라고 강조했다.

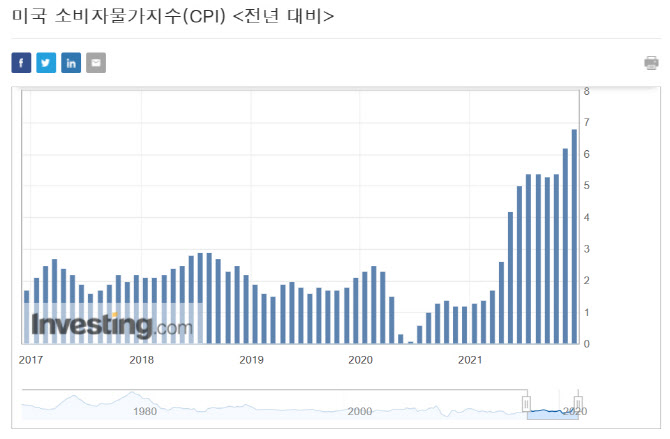

작년 미국의 소비자물가지수(CPI)의 전년 동기 대비 상승률은 1월 1.4%에서 11월 6.8%로 급등했으며, 이는 1982년 이후 39년 만에 최고치다. 이에 연준은 통화정책 정상화를 가속화하고 있으며, 골드만삭스 등은 연내 4번의 정책금리 인상과 7월 자산 축소(QT)를 예상하고 있다. 작년은 서머스 교수가 맞은 것이다.

‘사회복지예산’ 3조달러→1조7500억달러10일(현지시간) 메간 그린 하버드대 케네디 정부 대학원의 선임연구원은 파이낸셜타임즈(FT)을 통해 “올해는 일시적 인플레이션을 주장하는 팀(Team Transitory)의 멤버에 합류할 것”이라며 “로런스 서머스 하버드대 교수 등은 작년에 맞았지만, 6개월 이내 균형이 무너지는 것을 볼 수 있을 것”이라고 전했다.

그린 교수가 올해는 일시적 인플레이션을 볼 수 있을 걸로 보는 근거는 경기 둔화 가능성이다. 우선 경기 둔화의 요인 중 하나는 정부 재정의 삭감이 꼽힌다. 브루킹스 연구소의 재정 영양 측정 평가에 따르면 작년 1분기 땐 미국의 GDP 성장률엔 7.5%포인트가 추가로 계산됐었다. 그러나 그 뒤부턴 계속 증가분이 줄어들었고 이같은 추세는 2023년 3분기까지 이어질 것으로 예상된다.

이는 바이든 정부가 임기 초 야심 차게 내놓았던 정부 지출안이 계속 쪼그라들고 있기 때문이다. ‘사회복지예산’(Build Back Better·BBB)의 경우 처음 3조달러(3583조원)로 책정됐으나, 법안 통과 과정에서 1조7500억달러(2090조원)으로 줄었다. 현재 상원 통과를 남겨두고 있지만 민주당 강경파 등의 반대에 부딪어 규모는 더 줄어들 가능성이 있다.

저소득층 저축률, 빠르게 소진 | | 미국 퇴직자수 추이. (출처=미국 노동부) |

|

정부가 돈을 많이 쓰지 못한다고 해도, 코로나19 기간 재난지원금을 살포하고 실업 보험을 강화하는 등 민간의 소비 여력이 있기 때문에 경기는 확장될 여지가 있단 반론도 있다. 실제 작년 11월 기준 미국의 민간 저축률은 7%를 기록, 코로나19 이전으로 돌아갔다. 그러나 그린 교수는 민간 소비도 한계점이 있다고 보고 있다.

그는 “JP모건과 무디스 등에 따르면 저소득 가정은 저축률이 빠르게 올랐지만, 그만큼 빠르게 소진됐다”며 “인디드닷텀의 설문조사 결과에 따르면 실직자가 일하지 않는 이유에서 3분의 1가량이 ‘재정적 여유’라고 답했다”라고 말했다. 이어 “저축액이 소진되면 노동 공급이 늘고 임금 상승 압력이 완화될 수 있단 전망이 가능한 셈”이라고 덧붙였다.

공급망 병목 현상은 이미 완화 | | (출처=뉴욕 연방은행) |

|

이밖에도 기업 투자는 연준의 긴축으로 활발하지 못할 것으로도 전망했다. 뛰는 금리는 달러 강세를 초래해 수출을 억제할 것이라고도 짚었다. 중국 역시 코로나19 확산 및 부동산 규제 문제 등 경기 확장은 어려울 것으로 보았다. 미국뿐 아니라 글로벌 경기 상황이 좋지 않단 얘기다.

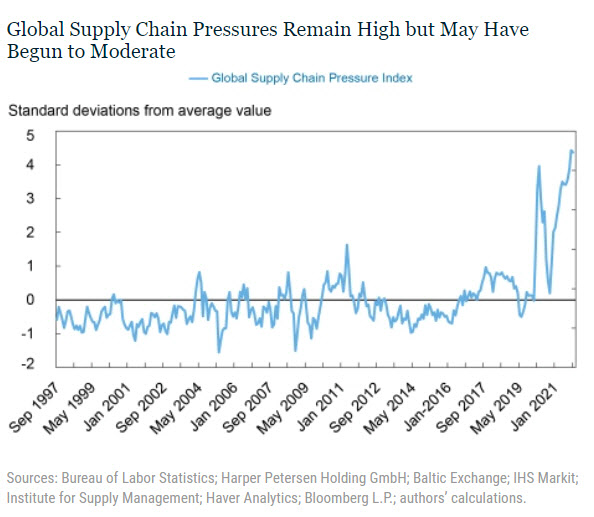

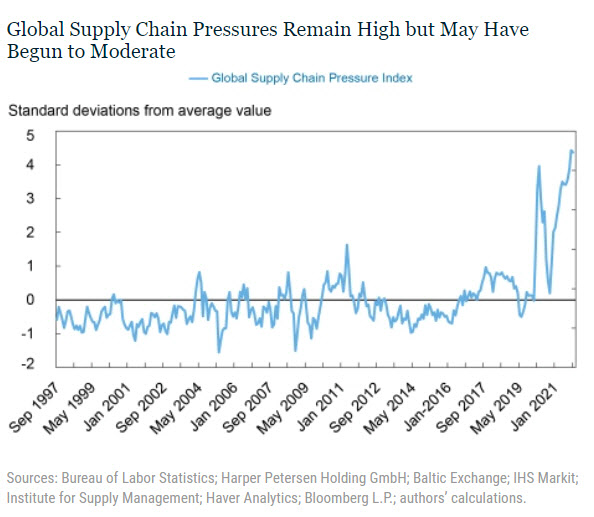

인플레이션에 보다 직접적인 글로벌 공급망 전반에서 나타나는 공급 병목 현상이 이미 풀리고 있단 점도 강조했다. 뉴욕 연준이 집계하는 ‘글로벌 공급망 압력 지수’(GSCPI)는 고점에서 꺾이는 모습을 보이고 있다.

![[포토]경찰 "공수처와 체포영장 집행 방식 공조 체제로 합의"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010601036t.jpg)

![[포토]굳건한 동맹 확인한 韓美 외교장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600943t.jpg)

![[포토]韓-美 외교장관회담 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600786t.jpg)

![[포토] 서울시 신년인사회 기념촬영](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600717t.jpg)

![[포토]더불어민주당 중진의원 간담회, '발언하는 추미애 의원'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600683t.jpg)

![[포토]최고위원회의 주재하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600482t.jpg)

![[포토]헌법재판소, 8인 체제 첫 재판관 회의 오늘 열어…본격 재판 준비](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600425t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 권성동 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600355t.jpg)

![[포토]양 극단의 집회로 마비된 한남동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010500313t.jpg)

![[포토]서울 설경을 휴대폰에 담아요](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010500239t.jpg)

![[포토] 메디힐 골프단 '최정상급 수준의 계약으로 최강 골프단 등극'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010300073h.jpg)

![문희상 "韓 정치는 지금 위기…희망은 여성과 청년" [신년인터뷰]①](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010700032h.jpg)

![문희상 "개헌 아직 늦지 않았다…6개월 안에 가능"[신년인터뷰]②](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010700034h.jpg)