그때까진 모든 발전원(發電原)을 무탄소 에너지(CFE, Carbon Free Energy)인 △원전 △태양광, 풍력 등 재생에너지발전, △수소를 활용한 무탄소 가스터빈 발전으로 전환하되 그 비중을 각각 40~50%, 30~40%, 약 20%로 가져가는 게 국내 여건과 비용 등 현실을 고려한 최적의 안이라는 것이다.

|

이종호 서울대 원자력정책센터 책임연구원은 28일 자체 개발한 계절 주간 평균 전력수급 모형을 토대로 이 같은 분석 결과를 담은 보고서를 공개했다.

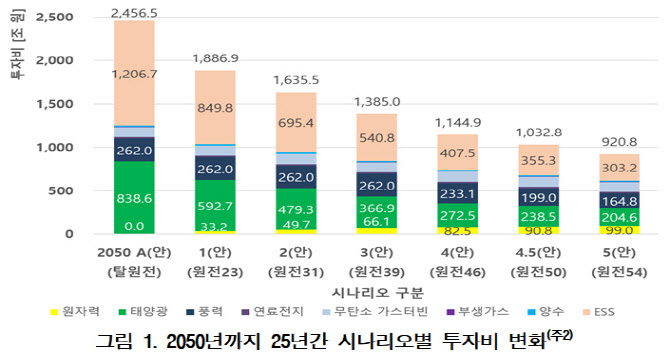

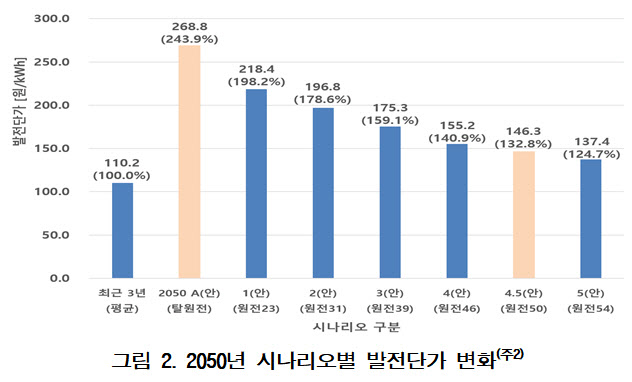

이종호 연구원은 정부(2050탄소중립녹색성장위원회)가 2021년 10월 발표한 2050 탄소중립안(A안)을 토대로 각 무탄소에너지의 비중을 달리해가며 2050년 예상 전력수요를 충당하는 6개 시나리오를 분석했다. 이 과정에서 시나리오별 설비 추가 비용과 전기요금 증가 요인을 추산하고, 경직성 전원인 원전과 재생에너지발전 증가에 따른 계통 운영 부담을 함께 고려했다.

보고서가 원전 비중을 40~50%로 높여 잡은 가장 큰 요인은 ‘비용’이다. 원전은 그 비중을 높이면 높일수록 비용이 절감되기 때문이다. 원전은 주민 수용성이나 고준위 방폐장 마련 등 미결 과제가 남아 있지만, 이 같은 난제 해결을 고려하더라도 현 시점에선 무탄소에너지뿐 아니라 모든 발전원 중 가장 발전 비용이 낮다.

탈원전 정책 시행 땐 2050년 원전 비중이 6.1%까지 줄어들고 나머지를 재생에너지(70.9%)와 무탄소 가스터빈(23.1%) 발전에 의존해야 하는데, 이 과정에서 태양광·풍력발전의 간헐성을 보완하기 위해 에너지 스토리지(ESS)와 전력망을 대폭 확충해야 하는 만큼 천문학적인 설비 투자비용이 필요하다. 보고서는 이 설비 확충 비용이 총 발전비용의 24~42%에 이른다고 분석했다.

|

2050년 원전 비중을 50%까지 늘리면 재생에너지 비중을 27.9%까지 줄이고 나머지(23.1%)를 무탄소 가스터빈 등으로 충당할 수 있어, 그만큼 전력계통 안정화에 들어가는 비용을 줄일 수 있다는 게 보고서의 분석이다. 이 연구원은 “재생에너지 자원에 한계가 있고 다른 나라와 전력망을 공유할 수 없는 독립 전력계통인 우리의 조건을 고려하면 재생에너지 비중 목표를 적정히 설정할 필요가 있다”고 말했다.

|

다만, 현실적으로 국내에서 늘릴 수 있는 원전 비중은 최대 50%라고 봤다. 원전 역시 단기간 내 발전량 조절이 어려운 경직성 전원인 만큼 그 비중이 50%를 넘어가면 전력 수요가 적은 밤에 전력 과잉공급에 따른 전력계통 안정에 부담을 줄 수 있다는 분석이다.

현실적 원전 부지 확보 문제도 원전 비중을 더 늘리기 어려운 요인으로 꼽혔다. 전기차 보급 등으로 전력 수요가 계속 늘어나리란 점을 고려하면 2050년까지 원전 비중을 45%까지 늘리는 것만으로도 원전 발전설비가 현재의 3배인 76GW까지 늘어나야 한다. 현재 가동 중인 원전이 25기라는 걸 고려하면 원전이 75기까지 늘어나야 한다는 것이다. 이를 성사시키려면 기존 화력발전소 부지에 소형모듈원자로(SMR)을 짓는 등 다양한 방안을 추진해야 하지만 주민 수용성 문턱을 넘을 수 있을지 미지수다.

재생에너지 발전 역시 부지 확보 문제가 있는 건 마찬가지다. 그 비중을 35%까지 늘리려면 현 설비보다 11.5배 늘어난 303GW 규모의 설비가 필요하다. 각 지역에서 벌어지고 있는 태양광·풍력발전 설비 설치를 둘러싼 갈등을 고려하면 이 역시 쉽지 않은 과제다.

이종호 연구원은 “지구온난화 방지는 미룰 수 없는 전 지구적 과제이고 최근 에너지 위기는 우리 경제에 에너지가 얼마나 영향을 주는지 절실히 보여주는 상황”이라며 “이번 분석 결과가 (현재 수립 중인) 제11차 전력수급기본계획은 물론 국가 중장기에너지계획 수립에 참고자료가 돼 하루속히 국내 실정에 맞는 바람직한 에너지 믹스(mix)가 마련되기를 기대한다”고 말했다.

|

![[포토]이보미,오랜만에 쉽지않네](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900387t.jpg)

![[포토] 이대한 '오늘 홀인원 한 볼입니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900174t.jpg)

![[포토]박현경,반가운 시선](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900018t.jpg)

![[포토] 가축분 고체연료 협약 인사말하는 김준동 남부발전 사장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110801640t.jpg)

![[포토] 장유빈 '정교함까지 장착한 장타자'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110800230t.jpg)

![[포토]예결위 전체회의, '답변하는 한덕수 국무총리'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110801228t.jpg)

![[포토]난방용품 바라보는 소비자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110701539t.jpg)

![[포토]트럼프 대툥령 당선에 환율 1400대 돌입 임박](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110701513t.jpg)

![[포토] 장동규 '강한 임팩트를 구사'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110700185t.jpg)

![[포토]첫 홀 출발하는 임희정](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24110900651h.jpg)

!['낭만의 차' 픽업트럭의 시대…'新시장' 도전장 낸 차는[이車어때]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24110900153h.jpg)

![평생 달리다 늙으면 굶어죽는 경주퇴역마…“경찰기마대도 학대 당해”[댕냥구조대]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24110900339b.jpg)