|

“상장 주관 업무 초과 부담 우려”

20일 금융당국 등에 따르면 금융위원회는 최근 회계감독 선진화 방안을 통해 IPO 과정에서 한국거래소와 주관사의 책임을 강화했다.

주관사는 상장예정기업의 재무제표 적정성을 확인해 상장심사를 신청하고 거래소는 해당 내역의 적정성을 점검토록 했다. 재무제표 허위기재·기재누락 적발 시 과징금을 물리는데 현재 한도(20억원)를 높여 책임을 강화하겠다는 계획이다.

감사인이 담당하던 재무제표 적정성 여부를 떠안게 된 증권업계는 당황스러운 기색이다. 한 대형 증권사 관계자는 “현재 IPO 성수기를 맞아 모든 담당 팀들이 한창 영업 중”이라며 “경쟁 심화로 실적도 잘 나오지 않는 상황에 과징금 강화 같은 소식이 들려와 실무자들이 크게 위축됐다”고 전했다.

회계 관련 사항은 금융당국이 지정한 외부감사인의 감사를 통해 검증이 이뤄진다. 여기에 연간 평균 상장예정기업의 60%가량이 금융감독원 또는 한국공인회계사회의 감리를 거친다. 주관사는 주로 공모가격 등 주식시장에서 기업가치를 산출하는 편이다. 실사 과정에서 재무제표를 보기는 하지만 적정성을 따지기보다 의문점에 대해 확인하는 정도다.

한 중견 증권사 주식발행시장(ECM- 팀장은 “재무제표 적정성을 확인하라는 것은 회계 인력을 확충하라는 의미로 보인다”며 “지정감사인 외 회계법인에 용역을 줘야 할지도 모르는데 이렇게 되면 상장 주관 업무가 늘어나고 비용 부담도 커질 수 있다”고 지적했다.

감사인의 역할과 책임을 강화하도록 한 회계 개혁 취지에도 역행한다는 지적이다. 이정조 리스크컨설팅코리아 대표는 “재무정보의 신뢰성을 보장하는 회계감사는 감사인 고유의 영역이고 이들이 책임져야 하는 것”이라며 “나중에 회계 문제가 발생하면 감사인이 증권사에 책임을 떠넘기는 부작용이 있을 수 있다”고 우려했다.

“지정감사로 실제 리스크 크진 않을 것”

IPO에서도 회계감독이 심사로 바뀌면서 기업들이 겪던 감리 불확실성을 줄일 것으로 기대했다. 특히 현 제도에서는 감리 대상인 60% 외 나머지 40%는 별다른 회계 관련 장치가 없었다. 선택과 집중을 통해 회계 이슈가 예상되는 기업은 재무제표 심사를 적용하고 나머지 기업들은 거래소와 업계가 공동 확인해 공백을 메우자는 것이다.

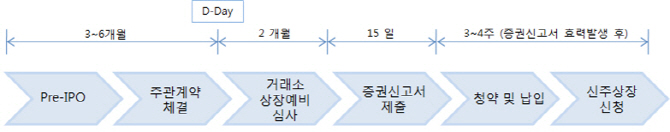

IPO 감리는 거래소에 예심 신청 후 짧게는 한두 달에서 그 이상이 소요되기도 한다. 지난해 ‘대어급’으로 분류되던 바디프랜드나 카카오게임즈는 감리 문턱을 넘지 못해 시간만 끌다가 아예 상장이 무산되기도 했다. 금융위 측은 대책을 시행하면 감리를 받지 않는 상장준비기업에 대한 회계감독 공백을 보완함은 물론 상장 일정 예측 가능성을 높이고 부담도 완화할 것으로 기대했다.

상장 이전에 회계처리가 이후 문제가 되는 것은 최악의 상황으로 증권사 우려가 과도하다는 의견도 있다. 실제 금융위에 따르면 상장 주관사가 책임을 지고 과징금을 냈던 경우는 중국기업 고섬 사태가 벌어졌던 2013년이 마지막이다. 한 회계업계 관계자는 “회계 오류가 있다면 통상 지정감사인에 의해 걸러지기 때문에 상장 이후 문제가 되는 경우는 극히 드물다”며 “회계 관련 이슈로 주관사가 큰 책임을 지는 경우가 많지는 않을 것”이라고 내다봤다.

![[포토]명동성당 성탄 대축일 미사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500276t.jpg)

![[포토]크리스마스엔 스케이트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500245t.jpg)

![[포토]37번째 거리 성탄예배 열려 방한복·도시락으로 사랑 나눔](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500231t.jpg)

![[포토]조국혁신당 공수처 앞에서 기자회견](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500219t.jpg)

![[포토]우리 이웃을 위한 크리스마스 선물](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500173t.jpg)

![[포토]메리크리스마스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400797t.jpg)

![[포토]즐거운 눈썰매](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400779t.jpg)

![[포토]취약계층 금융 부담 완화, '인사말하는 이재연 원장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400633t.jpg)

![[포토]국민의힘 의원총회, '모두발언하는 권성동 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400506t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령 탄핵심판 첫 변론 준비기일 27일 예정대로 진행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400433t.jpg)