|

9일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT), 니혼게이자이신문 등에 따르면 이날 독일 정부는 올해 실질 GDP 성장률을 -0.2%로 전망했다. 이는 지난 4월 전망치인 0.3%에서 대폭 하향조정한 수치다. 기존의 0.3% 성장률 전망도 지극히 낮은 수준으로 평가됐는데, 이마저 마이너스로 더 낮춘 것이다.

이에 따라 독일은 지난해 -0.3%에 이어 올해까지 2년 연속 마이너스 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 앞서 독일은 2002년(-0.2%), 2003년(-0.5%)에도 2년 연속 마이너스 성장한 바 있다. 당시엔 1990년 동독과 서독의 통일 이후 구조개혁이 지연된 탓이 컸다. 실업률이 점진적으로 높아지는 등 침체가 초래됐고, 독일은 ‘유럽의 병자(또는 환자)’로 불리기도 했다.

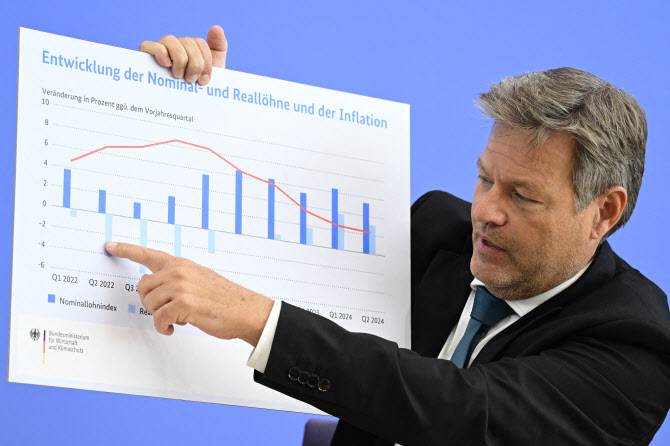

로베르트 하벡 독일 부총리 겸 경제기후보호부 장관은 이날 “독일 경제는 러시아의 저렴한 에너지와 중국 시장에 과도하게 의존하는 등 구조적인 문제와 지정학적 도전으로 2018년 이후 강한 성장세를 보이지 못하고 있다”며 “(특히) 독일 경제 성장의 절반을 차지하는 수출이 글로벌 긴장 고조로 위협받고 있다. 이 때문에 개인 소비가 둔화하고 설비 투자나 생산 열기도 식어가고 있다”고 우려했다.

특히 독일 경제의 버팀목인 제조업 부진이 길어지고 있다. 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 40.6으로 1년 만에 최저치를 기록했다. 생산뿐 아니라 신규 주문도 함께 줄어든 탓에 인원 삭감 조짐도 일고 있다. 최근 독일의 대표 자동차 제조업체인 폭스바겐이 독일 공장 폐쇄 및 정리해고를 추진하고 있는 것이 대표 사례다.

일부 기업은 세금 및 비용 부담을 줄이기 위해 생산기지를 아예 독일 밖으로 이전하는 방안도 검토하고 있다. FT는 “기업들의 (미래 전망에 대한) 신뢰도가 급락하면서 투자를 보류하고 있다”며 “유럽 최대 경제권의 산업 쇠퇴에 대한 우려가 커지고 있다”고 짚었다.

하벡 장관은 “현재 독일의 경제 상황은 만족스럽지 않지만 우리는 이를 극복하기 위해 노력하고 있다”며 “최근 몇 년 동안 독일의 생산량을 끌어내린 단기적 요인인 물가 급등, 고금리, 에너지 비용을 해결하는 데 실질적인 진전을 이뤘다”고 강조했다. 이어 “낮은 인플레이션과 완화된 이자율이 실질임금 상승과 결합해 소비자 지출이 증가함에 따라 내년에는 경제가 회복되기 시작할 것이다. 지난 3~4분기 동안 사람들은 다시 더 부유해졌다”고 낙관했다.

하지만 독일이 예상 경로대로 회복할 것인지 불분명하다. 또 올해 미 대선에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 당선되면 주요 수출시장인 미국에서 관세 인상 위험이 있다. 내년과 내후년 성장률 전망도 언제든 하향조정될 수 있다는 얘기다. 독일 뮌헨 소재 Ifo 경제연구소는 “중국의 고품질 공업제품에 밀려 독일 제품의 경쟁력이 떨어지고 있다”며 “경기 회복이 늦어지면 구조적 불황에 빠질 위험이 크다”고 경고했다.

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![[포토] 주식시장 활성화 테스크포스-경제계 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900547t.jpg)

![[포토]최재해, '정치적 탄핵 매우 유감...자진 사퇴 생각 없다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900431t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900370t.jpg)

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![강 건너고 짐도 나르고…‘다재다능’ 이상이의 무한변신 차는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24113000161h.jpg)