‘경남은행’이란 이름은 경남은행 구성원들과 울산·마산·경남 지역민들에게 남다른 의미로 각인돼 있다. 1970년 영업시작 이래 50년간 지역 은행으로서 존재했다는 자부심이다. 대형 시중은행들도 간판을 내리고 흡수·합병됐던 1990년대 후반 외환 위기 때도 ‘경남은행’이라는 이름만큼은 살아남았다.

|

물론 위기도 있었다. 우리금융에 합병됐던 2002년이다. 우리금융은 그때까지 인수한 은행들의 브랜드를 하나로 통합하려고 했다. 경남은행도 대상이었다. 경남은행 구성원들은 우리금융의 원뱅크 전략에 저항했고 우리금융은 포기했다.

2010년 우리금융 민영화와 더불어 매물로 나왔을 때도 상황은 비슷했다. 숱한 시중은행들이 경남은행 인수를 고려했지만 경남은행 내부 구성원들의 동의를 얻지 못했다. 지역성에 기반한 ‘경남은행’이라는 이름을 포기할 수 없었다.

|

2015년 BS금융은 경남은행 인수를 확정 지은 후 이름을 BNK로 바꿨다. 경남은행 이름 변경까지는 고려하지 않았다. 이후 부산은행과 경남은행 투뱅크 전략은 BNK금융의 중추가 됐다.

코로나19 확산, 시중은행 침투 → 높아진 위기감

그러나 2020년 세계 경제를 급습한 코로나19로 BNK금융의 ‘투뱅크’ 전략에도 금이 가기 시작했다.

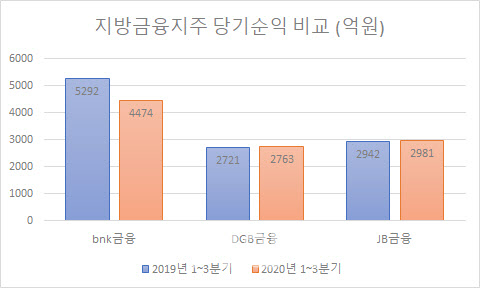

올해 1~3분기 BNK금융지주 당기순이익은 4474억원으로 전년동기대비 15% 감소했다. 지방금융지주는 물론 시중은행들과 비교해봐도 가파른 감소세다. 3분기 들어 다른 금융지주들은 회복세를 보였지만 BNK금융은 그러지 못했다.

|

금융권 관계자는 “경영진 입장에서는 경영 효율화를 생각하지 않을 수 없게 됐다”고 말했다. 결과적으로 코로나19가 그 부산-경남은행 통합설의 도화선이 됐다.

BNK금융 관계자는 “전산통합을 언급한 것일 뿐 부산은행과 경남은행의 합병을 말한 건 전혀 아니었다”고 해명했지만, 김 회장이 부산은행과 경남은행의 합병을 추진하려는 속내는 드러낸 것 아니냐는 해석이 적지 않았다.

|

경남은행 노조가 조직적인 투쟁 의사까지 내비치자 BNK금융은 빠른 속도로 수습에 들어갔다. 가뜩이나 올해 실적이 부진한데 노조의 반발은 부담이 컸기 때문이다.

지난 9일 노조가 공개한 입장문에 따르면 BNK금융지주는 경남은행의 브랜드 가치와 지역 사회에서의 중요성은 여전히 인정하고 있고, 지역사회와 경남은행 구성원이 동의하지 않은 통합은 지주 차원에서 검토하지 않고 향후에도 그럴 것이라는 점을 명확히 밝혔다. 경영진이 입장을 정리하고 물러선 것이다.

노조 역시 투쟁 의사를 접으면서 상황은 일단락 됐지만, 부산-경남은행의 통합론은 여전히 불씨가 살아 있다는 게 금융권의 시각이다. 금융권 한 관계자는 “통합에 따른 효율성을 고려하면 부산은행과 경남은행의 합병 논의는 이후에 다시 불거질 가능성을 배제하 수 없다”고 말했다.

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![[포토]첫 싱글 '라스트 벨'로 돌아온 TWS](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500118t.jpg)

![[포토] 의원들과 인사나누는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500985t.jpg)

![[포토] 2024 개발협력의 날 기념촬영](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500978t.jpg)

![[포토]안전운임제 확대 촉구](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500923t.jpg)

![[포토]허정무 ‘축구협회는 다시 태어나야’](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500080t.jpg)

![[포토]가을의 절정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500677t.jpg)

![[포토]스테파니 린, 리서치 헤드, 기업거버넌스포럼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500657t.jpg)

![[포토] 김재홍 국립중앙박물관장, 상형청자 특별전](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500648t.jpg)

![[포토]가슴 뛰는 통일 대한민국을 위하여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500462t.jpg)