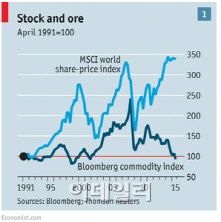

지난 10여년간 철광석 뿐만 아니라 석유, 구리 같은 상품 시장은 유례없는 호황을 누렸다. ‘세계의 공장’ 중국이 상품을 빨아들이는 블랙홀 역할을 했기 때문이다. 특히 달러값 하락은 원자재 붐을 부채질했다.

강(强)달러가 시발점‥中 수요둔화 치명타

그런데 최근 이런 분위기가 급변하고 있다. 원유, 구리, 철광석 같은 상품가격이 자유낙하하고 있기 때문이다. 이들 상품은 대부분 10년 전 가격으로 떨어졌다. 미국 금리인상을 앞두면서 달러값이 상승한 게 시발점이 됐다.

|

달러화 영향보다는 세계 원자재시장의 ‘큰손’ 중국의 수요둔화가 결정적 타격을 줬다는 평가가 지배적이다. 지금도 중국은 철광석이나 알루미늄, 아연 같은 금속의 전세계 수요의 절반을 차지한다. 최근 중국 경제에 대한 불확실성이 부각하면서 대다수 상품값이 10~20%가량 추가 낙하해 상품시장이 요동치고 있는 것이다.

강(强)달러와 중국보다 더 무서운 위협은 공급과잉이다. 지금도 막대한 자본이 원자재 개발을 위해 땅속에 투입된다. 제프 커리 골드만삭스 상품 리서치 대표는 “과거 사이클을 고려해볼때 앞으로 15년간 공급과잉이 이어질 것 ”이라며 “세계는 이제 공급과잉의 첫발을 들인 것”이라고 분석했다.

호주의 지나 라인하트(Gina Rinehart) 핸콕 프로스펙팅 회장은 130억달러(약 15조5220억원) 규모의 광산개발을 시작했는데 여기서 연간 5500만톤의 철광석을 생산할 계획이다. 이는 미국의 1년치 생산량과 맞먹는다.

석유업계에서도 비슷한 장면을 볼 수 있다. 미국의 셰일가스 시추사업자들(frackers)들은 기본 생산비용을 3분의 1로 낮췄다. 생산비용 절감을 바탕으로 중동산 석유부국들과 치킨게임을 벌여 국제유가를 더 떨어뜨리고 있다.

시장점유율을 높이려 생산량을 늘리는 중동 석유부국도 비슷한 역효과를 낳고 있다.

“긴 조정 거쳐야 상승 국면 맞을 것”

이런 상황이 복합적으로 맞물리면서 상품시장 스스로 혼돈에 빠져드는 모습이다. 소규모 셰일가스 생산업자는 가격 하락이 멈추지 않으면 망할 수밖에 없는 구조로 가고 있다. 미국에서 고금리로 자금을 조달한 회사 6곳 중 한 곳은 에너지 업체다. 유가가 배럴당 55달러 아래로 떨어지면 대부분 재정압박을 받을 수 밖에 없는 상황이다. 상황이 이러다 보니 석유수출국기구(OPEC) 회원국 가운데 베네수엘라나 나이지리아, 리비아는 경제가 어려움을 겪고 있는 상황이다.

그렇다고 해서 조만간 석유 값이 정상화할 것으로 보이지는 않는다. 최대 산유국이면서 유가에 결정적 영향을 미치는 사우디아라비아가 여전히 석유 생산량 감산에 부정적이기 때문이다. 사우디는 유가 하락에 따른 재정결손을 보충하려 50억달러 규모의 채권을 발행했다. 이와 함께 이란도 핵협상을 타결지으면 국제 원유시장에 다시 복귀할 채비를 하고 있다. 수요나 공급 측면에서 국제유가가 내려가기는 쉽지 않은 상황이란 뜻이다.

영국 경제전문지 이코노미스트는 “(상품값이) 오랜 기간 충분히 빠지면 생산도 줄어든다”며 “이와 함께 광산회사나 석유메이저도 부실자산을 매각하는 과정을 거쳐야 가격이 다시 상승국면에 접어들게 될 것”이라고 내다봤다.

|

![[포토]김용현측 "포고령 초안에 '통행금지' 포함"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600545t.jpg)

![[포토]윤이나,밝은 모습 인터뷰 시간](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600087t.jpg)

![[포토]명동성당 성탄 대축일 미사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500276t.jpg)

![[포토]다시 돌아온 있지 리아](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500136t.jpg)

![[포토]크리스마스엔 스케이트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500245t.jpg)

![[포토]37번째 거리 성탄예배 열려 방한복·도시락으로 사랑 나눔](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500231t.jpg)

![[포토]조국혁신당 공수처 앞에서 기자회견](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500219t.jpg)

![[포토]우리 이웃을 위한 크리스마스 선물](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500173t.jpg)

![[포토]메리크리스마스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400797t.jpg)

![[포토]즐거운 눈썰매](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122400779t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)