2024년 12월 29일 일요일

[edaily] 60년대 후반의 햇볕정책으로 인해서 증권시장은 얼마만큼 빨리 찬란하게 꽃을 피웠는가.

그러나 처음에는 기대에 훨씬 못미치게 증시는 그저 잠잠할 뿐 큰 움직임을 보이지 않았다. 왜 그랬을까. 증시는 조그만 이익에도 잽싸게 움직이는 순발력이 장기인데 왜 멍석을 깔아줘도 신바람난 춤이 나오지 않는 것이었을까.

증권시장은 그렇게 근본적인 제도개선에도 불구하고 초기에는 활동이 활성화되지 못했는데 그것은 제도개선이 획기적인 것 만큼이나 낡은 금융풍토에 새로운 뿌리를 내리고 성장하기에는 아직 생소했기 때문은 아닐까.

증시에 오래 간여한 사람들도 예상외로 새롭고 강력한 제도개선이 이루어지는 것을 목격하면서도 그 결과가 어떻게 나타나게 될 지 확실한 전망을 내리기 어렵기 때문에 관망하고 준비하는 암중모색에 있었다. 워낙 정부의 밀어부치기에 큰 혼란을 겪었기 때문에 약간의 두려움도 없지 않았을게다.

투자개발공사가 발족하면서 발행시장이 제도화되어 기업의 주식공모가 이루어지게 되었다. 그러나 초기에는 공사의 노력에도 불구하고 그 성과는 극히 미약했다. 그 시작은 정말로 미미했던 것이다.

69년에 기업의 주식공모는 22억1100만원, 70년엔 20억6800만원을 기록, 그런데로 착실하게 나가는 듯 하더니 71년엔 8억5000만원 규모로 크게 줄어 들었다.

왜 그랬을까. 아마 짐작컨대 아직도 고금리 체제에 익숙해 있던 여건에서 기업을 공개하는 측은 고율배당 부담으로 공개를 꺼리는 입장이고, 또한 투자자들의 입장에서도 생소한 제도가 얼마나 수익을 보장해 줄 지 모르기 때문에 어정쩡한 상태였던 것 같다.

그러던 것이 72년의 금리인하와 8.3조치가 이루어지면서 이에따라 증시는 급격하게 호황으로 돌변하게 된다. 그동안 새로운 제도가 뿌리를 내리면서 싹이 자라게 되는 여건조성에다 금리인하 등 투자여건이 극적으로 호전되니 단비를 맞은 듯 무성하게 자라 꽃을 피우는 것과도 같았다.

72년 발행시장이 본격화되면서 그 테이프는 회사채 발행이 끊는다.

해방 후 증권시장이 지가증권과 국채로 부터 시작된 것처럼 제2의 도약기를 맞아 회사채로부터 붐이 조성된 것도 일맥상통한 증시의 생리구조, 발전과정을 암시하는 듯 해서 흥미롭다.

여하튼 국채가 아닌 일반기업의 사채란 당시로서는 처음보는 신기한 것이었는데 이 회사채가 처음 발행되자 갈 길을 못찾고 있던 자금이 대거 몰려들기 시작했다.

사실 회사채권이라고 하나 그것은 엄밀히 말해서 채권이라고 부르기엔 쑥스러운 형태였다. 금융기관이 원리금지불을 보증하게 되니 안전성이 확보된데다 겨우 2년만기 일시상환, 3개월 이자분할지급 조건이니까 사채가 아닌 기업어음이라고 부르기에 알맞다. 여기에다 이자율이 처음엔 연 28%의 고율이었다.

따라서 금리도 내리고 사금융의 길도 막힌 상황에서 이런 고이율의 사채공모에 일반 부동자금이 쏠리게 될 것은 묻지 않아도 뻔한 일.

이런 것이었으니 발행되자마자 인기가 폭발했다. 투자개발공사에 사채청약 문의가 쇄도, 업무가 마비될 정도였고 많은 사람들이 돈보따리를 싸들고 와서 사채권을 사기 위해 줄을 섰다. 또 많은 사람들이 이리저리 줄을 대어 될 수 있으면 많은 사채권을 구입하려 들어 부득불 사채모집에서 청약방법을 바꾸지 않으면 안되었다.

처음엔 선착순으로 청약을 받았는데 그렇게 되니 너무 많은 사람들이 새벽부터 몰려들어 질서가 혼잡해지고 볼썽사나와졌다. 그래서 아예 청약을 다 받아놓고 배분하거나 1인당 청약한도를 정해서 청약을 제한하는 등 청약제도 개선에 골머리를 썩게 된 것이다. 그야말로 채권이 없어서 못파는, 많은 사람에게 나눠주는 그런 즐거운 비명을 지르게 된 것.

또 그렇게 해서 우리 증시의 발행시장이 발빠르게 성장해 간 것이다.

저작권자 © 이데일리 - 무단전재, 재배포 금지

많이 본 뉴스

- 1 탄핵표결 불참 김문수 사과 "뼛속깊이 반성"

- 2 [단독]尹, 매머드급 탄핵심판 대리인단 구성…지원자 폭주

- 3 "생포한 북한 군인"...우크라 군이 공개한 '전리품' 보니

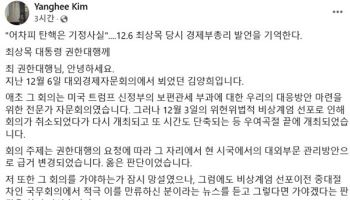

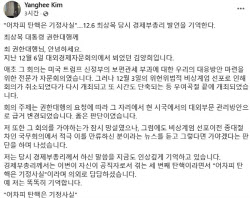

- 4 최상목, 비상계엄 3일 뒤 "탄핵은 기정사실"..기재부 "사실 아냐"

- 5 비행 중 ‘벼락’ 맞은 비행기..“쾅 하더니 타는 냄새”

- 6 한동훈 "고맙습니다"…당 대표 사퇴 후 첫 '온라인 활동'

- 7 신화 이민우 26억 사기 친 지인 징역형 '파기환송'…왜?

- 8 한강에 생긴 '무료 헬스장'…"혈세 낭비 vs 전문적 운동 가능"

- 9 진중권 “한동훈, 대선 출마 선언하면 지지율 오를 것”

- 10 심야 아파트 침입해 잠든 커플에 과도 휘두른 이유[그해 오늘]

오늘의 주요 기사

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![고성능 프리미엄 PHEV 세단 '뉴 550e xDrive'[이車어때]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122900018h.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)