공정위 고위 관계자는 28일 “앞으로 공정위가 중점적으로 들여다보려는 시장이 ‘애프터 마켓’”이라며 “현재 조사를 위해 외국계 기업 두어 곳을 눈여겨보고 있다”고 말했다.

공정위, 급성장 ‘애프터마켓’에 칼날

|

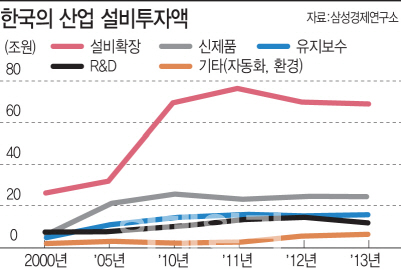

공정위가 애프터마켓을 겨냥한 것은 이 분야의 가파른 성장세 때문이다. 2008년 세계 금융위기 이후 기업은 신규 설비 투자보다 기존 설비 유지 보수나 확장 등으로 눈을 돌리고 있다. 신제품 수요가 부진한 가운데 이익률 높은 애프터마켓이 새 먹거리로 자리매김한 것이다. 삼성경제연구소의 2013년 보고서에 따르면 글로벌 애프터마켓 시장은 신제품 시장의 4~5배 규모까지 성장한 것으로 평가된다. 한국도 2000년 이후 연평균 유지 보수 및 설비 확장 투자액 증가율이 각각 8.6%, 7.7%로 신제품 투자(5.5%)를 크게 앞지르고 있다. 이처럼 덩치가 불어나는 신시장의 기업 독점을 막고 경쟁을 촉진해 관련 산업 육성의 발판을 마련하겠다는 의도로 풀이된다.

|

실제로 공정위는 다음달 9일 개최하는 ‘제9회 서울국제경쟁포럼’의 핵심 아젠다(의제)로 ‘애프터마켓에서의 경쟁법 이슈’를 다룰 계획이다. 앞서 2014년 열린 8회 포럼 아젠다는 ‘특허권’이었다. 이는 단순 의제를 넘어서 오라클, 퀄컴 등 다국적 지식 재산권 보유 기업을 향한 공정위 조사로 이어지는 성과를 냈다.

이 관계자는 “공정위가 던진 이슈가 실제 조사로까지 연결되는 걸 본 기업과 로펌 등의 포럼에 대한 관심이 크게 높아졌다”며 “사전 동향을 파악하려는 것”이라고 귀띔했다. 공정위에 따르면 이달 24일까지 집계한 포럼 사전 등록 인원은 257명(외국인 93명)으로 2년 전 포럼(120여 명 추정)보다 그 수가 2배 이상 늘었다. 신청 명단에는 기아차·캐논·네이버·현대카드·현대오일뱅크·김앤장·율촌 등 대기업, 로펌 소속 직원 등이 대거 포함돼 있다. 포럼에 참석하는 한 대형 로펌 변호사는 “공정위 조사는 곧 기업 소송으로 이어지기 때문에 이 분야에 큰 장이 설 것으로 본다”고 전했다.

애프터마켓의 ‘경쟁 제한’ 여부가 관건

공정위 사정권에 놓이는 기업이 대폭 확대될 가능성도 있다. 미국 대법원은 1992년 코닥이 자사 복사기 유지·보수 업체 18곳에 부품 공급을 중단한 것이 정당한 경쟁을 제한한 것이라고 이례적으로 판결했다. 당시 코닥은 자사 복사기의 시장 점유율이 낮고, 서비스 요금을 올리면 복사기 판매가 감소해 결국 회사에 손해이므로 지배력을 행사할 수 없는 구조라고 항변했다. 하지만 대법원은 이 주장을 받아들이지 않았다. 소비자가 서비스를 갈아탈 때 부담해야 하는 비용이 큰 만큼, 복사기 시장 점유율이 낮더라도 자기 제품을 다루는 애프터마켓에서는 지배력을 행사할 수 있다는 것이다. 이 논리대로라면 주 상품의 시장 점유율이 낮은 사업자도 자체 애프터마켓에서 ‘갑질’을 하면 제재 대상이 될 수 있다. 현행 공정거래법은 특정 시장의 1개 사업자 시장 점유율이 50% 이상이거나 3개 이하 사업자의 점유율 합계가 75% 이상인 경우(10% 미만은 제외) 등에만 ‘시장 지배적 사업자’라고 간주한다.

다만 공정위가 의욕만 앞세웠다가 ‘헛발질’ 조사를 할 수 있다는 우려도 나온다. 공정위는 2009년 3월 대리점이 순정 OEM 부품(완성차 제조업체 또는 계열 부품업체가 다른 업체에 위탁 주문해 생산한 위탁자 상표 부품)만 팔도록 강제한 현대모비스에 시정 명령을 하고 과징금을 부과했다. 그러나 고등법원과 대법원은 불복 소송에서 “순정품 사용을 권장한 것은 소비자 보호와 판촉 활동의 하나”였다며 원고 일부 승소 판결을 내린 바 있다.

공정위 내 검찰 역할을 하는 사무처 고위 관계자는 “벤츠가 자사 부품을 쓰지 않으면 제재하는 것도 퀄리티를 유지하려는 목적이라면 법에 저촉되지 않는 등 사안별로 달리 봐야 할 문제”라며 “결국 애프터마켓에서의 지배력 남용이 단순 소비자 불편을 넘어 실제로 경쟁을 제한하는 효과가 발생했는지 증명하는 것이 관건이 될 것”이라고 말했다.

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![[포토]이틀 연속 폭설에 눈 쌓인 북한산](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801096t.jpg)

![[포토]서울리빙디자인페어 in 마곡](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800810t.jpg)

![[포토] 서울역 환승센터](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800768t.jpg)

![[포토] 미국 캘리포니아 '석류' 첫 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800646t.jpg)

![[포토]'돈이 보이는 창' 찾은 함영진 우리은행 부동산리서치랩장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801076t.jpg)

![[포토]통화정책방향 기자간담회, '물 마시는 이창용 한은 총재'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800833t.jpg)

![[포토] '질퍽거리는 눈 피해서'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800590t.jpg)

![[포토]이재명, 한국거래소 찾아 국내 주식시장 활성화 논의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800462t.jpg)