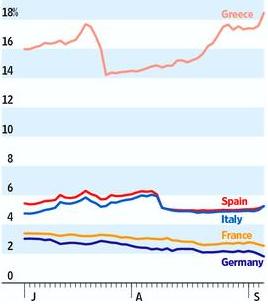

이를 해소하기 위해 유로화를 쓰는 회원국들이 공통으로 채권을 발행하자는 유로본드 논의가 재부상했지만 선진국과 재정취약국간의 간극이 너무 벌어져 있어 각자의 이해가 엇갈리며 표류하고 있다.

◇ 유로본드, 해법이 되긴 커녕...

최근 이탈리아 등 다른 국가들로 유럽 재정위기가 번질 조짐을 보이자 한동안 수면 아래로 가라앉았던 유로본드 논의가 급부상했다. 지난달 중순 유럽연합(EU) 집행위원회는 유로본드 입법 초안을 준비 중이라고 밝히기도 했다.

|

◇ 종착역은 결국 재정통합? 이렇듯 유로존이 부채 위기를 해결하지 못하는 데는 같은 통화로 묶여있는데도 상호협조가 부족한 것이 주된 이유로 지적된다. 할 수 있는 몫이 한정돼 있는 유럽중앙은행(ECB)도 분명히 할 몫에 대해 선을 긋고 있다. ECB는 5일 이탈리아의 국채 매입은 이탈리아 긴축을 돕기 위한 조치라고 밝혔다.

|

안토니오 보저스 국제통화기금(IMF) 유럽 담당 이사는 "유럽은 구조 변화와 함께 깊은 경제적 통합이 필요하다"고 말했다. 이를테면 미국과 같은 `유나이티드 스테이츠 오브 유럽(United States of Europe)`의 형태다.

한 유럽정부 관계자는 이에 대해 "실제 재정통합엔 시간이 걸리겠지만 이미 유로존 재무장관들에겐 선택의 폭이 좁아졌으며 유로존의 재난을 피하고자 일어나고 있는 작은 변화"라고 평가했다. 지난 1일 볼프강 쇼이블레 독일 재무장관도 독일 일간지 빌트와의 인터뷰에서 "공통된 재정정책을 위한 EU 협정 수정이 필요하다"고 밝혔다. 한편에선 유럽의 문제를 내부적으로 풀기 어렵다면 외부로부터 해법을 찾아야 한다는 의견도 있다.

배리 아이켄그린 미국 UC버클리대 교수는 6일 파이낸셜타임스(FT) 기고에서 악순환에 빠진 유로존을 구하기 위해서는 주요 20개국(G20)이나 아시아에 의해 주도되는 금융기구가 유럽 은행주를 사줘야 한다고 제안하기도 했다.

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![45년간 자리 지킨 ‘포프모빌’…전기차로 바뀌었다는데[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800166h.jpg)

![한강뷰 보며 케이터링 즐긴다…호텔 같은 ‘이 회사’[복지좋소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800051h.jpg)