일본에서만 이토추·마루베니·제라 등 3곳이 포함됐고 프랑스 베올리아와 스페인 악시오나 등 6개국 11개사가 들어갔지만 국내 기업의 이름은 찾아볼 수 없었다. 업계 관계자는 “최근 몇 년간 눈에 띄는 프로젝트가 있어야 경쟁할 수 있는데 입찰자격사전심사(PQ)를 통과할 만한 국제적 ‘트랙 레코드’를 갖추고 있는 곳이 없는 게 한국 건설 업계의 현주소”라고 지적했다.

추락하는 국제 경쟁력…공공 역할 확대 필요

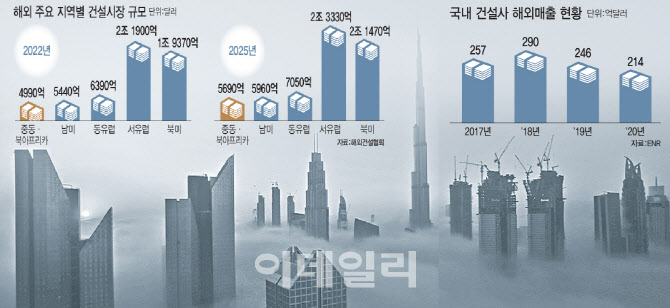

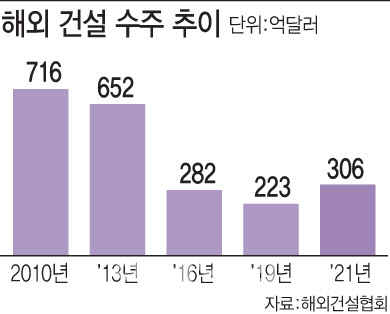

최근 윤석열 정부가 해외 건설 수주액 연간 500억 달러를 달성하겠다며 총력전에 나선 이유도 건설산업 존립 자체가 위기에 봉착했다고 진단했기 때문이다. 최근 해외 건설 수주액이 감소했다고는 하나 여전히 반도체, 자동차, 석유제품에 이어 4위의 수출 품목이다. 해외 건설 수주 누계액은 9000억 달러를 넘기도 했다. 현재도 한 해의 해외건설계약액은 국내총생산(GDP)에서 약 2.1%를 차지하고 있으며 고도 경제성장기인 1970년대 해외 건설은 우리나라의 주요한 성장동력이기도 했다.

|

해외 시장 수주전이 국가대항전 양상을 띠는 만큼 정부와 공기업 등 공공의 역할을 더욱 확대해야 한다는 지적이 나온다. 특히 지난 3년간 해외건설 수주 국가 순위 10위권 밖이었던 미국과 전쟁재건사업을 펼칠 우크라이나를 비롯해 원전 건설 사업을 진행하고 있는 체코, 루마니아, 헝가리, 불가리아, 폴란드 등 동유럽 지역의 진출 확대를 전략적으로 고려해야 한다고 전문가들은 조언했다.

|

주택 사업에만 집중·고부가 가치 사업 전환 실패 ‘발목’

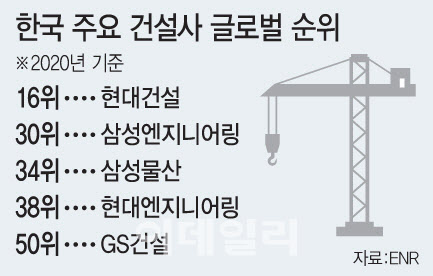

미국 건설·엔지니어링 전문지 ‘ENR’이 발표한 세계 250대 건설사(2020년 매출 기준)에 중국 기업 78곳이 이름을 올렸다. 튀르키예(터키)도 40곳이 포함됐지만 한국은 11곳에 그친다. 이러한 해외 건설이 위축된 데에는 해외 건설시장이 국제경제 상황에 크게 영향을 받는 시장이라는 측면도 있지만 해외 건설시장에서 우리나라 건설의 실질적인 경쟁력이 저하됐기 때문이라는 분석이다. 고부가 가치사업으로의 전환 시기를 놓친데다 해외 리스크를 회피한다는 이유로 국내 주택 사업에만 안주하는 사업 포트폴리오의 편향성도 해외 진출 확대의 걸림돌로 지적됐다. 강정화 수출입은행 선임연구원은 “상대적으로 수익성이 높은 국내 건설시장의 호황으로 경쟁이 치열하고 리스크가 높은 해외건설 수주에 대한 적극적인 수주 유인이 낮은 상황”이라고 진단했다.

|

![[포토]설 앞두고 장보기 주저돼~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010700724t.jpg)

![[포토] 국립현대미술관 2025 전시계획 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010700605t.jpg)

![[포토]따듯한 커피로 몸 녹이며 출근](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010700453t.jpg)

![[포토]원내대책회의 참석하는 박찬대-진성준](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010700431t.jpg)

![[포토]모두발언하는 권성동 원내대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010700373t.jpg)

![[포토]경찰 "공수처와 체포영장 집행 방식 공조 체제로 합의"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010601036t.jpg)

![[포토]굳건한 동맹 확인한 韓美 외교장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600943t.jpg)

![[포토]韓-美 외교장관회담 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600786t.jpg)

![[포토] 서울시 신년인사회 기념촬영](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600717t.jpg)

![[포토]더불어민주당 중진의원 간담회, '발언하는 추미애 의원'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010600683t.jpg)

![[포토] 메디힐 골프단 '최정상급 수준의 계약으로 최강 골프단 등극'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010300073h.jpg)

![[속보]엔비디아 젠슨황 "SK 최태원 만날 예정…기대하고 있어"](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010800049h.jpg)

![中 집사로봇 '헤이에이미'…삼성·LG에 도전장[영상][CES2025]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010800063h.jpg)