|

[이데일리 김국배 기자] 지구 저궤도에는 수많은 위성이 자리하고 있다. 이 위성들을 통해 혁신적이고 새로운 애플리케이션도 제공된다. 이런 위성을 위협하는 존재가 있다. 바로 우주 쓰레기(우주 파편)다.

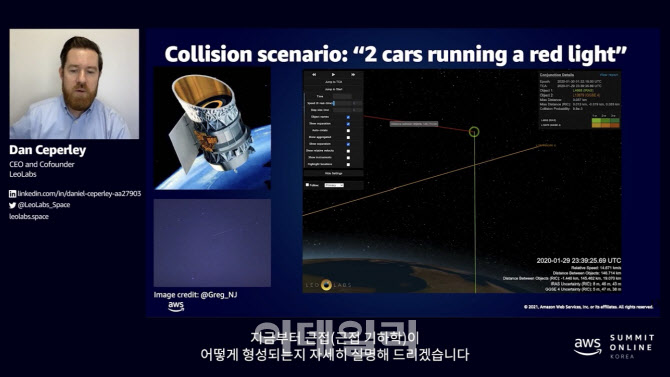

항공우주 기업 레오랩스의 공동 창업자인 댄 캐퍼리 최고경영자(CEO)는 최근 진행된 ‘아마존웹서비스(AWS) 서밋 온라인’ 행사에서 “현재 1만4000개의 파편은 추적되고 있지만, 2만5000개의 작은 파편이 추적되지 않고 위성을 위협하고 있다”고 말했다.

레오랩스는 위성과 잔해를 추적하며 위성 운영자에게 충돌을 경고해주는 우주 교통 관리 플랫폼을 제공하는 스타트업이다. 글로벌 레이더 네트워크와 이 네트워크에서 전달되는 데이터를 실시간으로 처리하는 클라우드 기반 소프트웨어 시스템을 갖고 있다.

실제로 2009년 미국의 통신위성 ‘이리듐 33’과 고장난 러시아의 군사위성 ‘코스모스 2251’가 충돌해 2000여 개의 우주 파편이 생겨났다. 상당수 파편이 여전히 지구 궤도에 남아있다. 몇 년 전에는 무기 실험으로 인해 3000개가 넘는 우주 파편이 발생하기도 했다.

레오랩스는 이런 충돌을 방지하기 위해 위성과 우주 파편의 궤적을 확인하며 ‘근접 상황’을 모니터링한다. 매월 생성하는 근접 데이터 메시지는 1억8100만건에 달한다. 주로 충돌 경고 메시지다. 레오랩스는 충돌 위기 상황이나 잠재적 충돌을 최대 7일 먼저 예측해 알린다. 그는 “우주에서는 물체가 너무 빠르게 움직여 마지막 순간에 방향을 바꿔 충돌을 피하는 것은 불가능하다”며 “위험 수준이 1만분의 1 또는 1000분의 1에 도달하는 경우 이동 등의 조치를 취한다는 것이 업계 중론”이라고 말했다.

또 “과거 근접 평가는 주로 수작업으로 진행되면서 보통 8시간이 소요됐으며 인간의 개입도 많이 요구됐는데, 지금은 단 몇 초 안에 고객 요청 처리가 가능해 처리 속도가 99.9% 향상됐다”고 했다.

레오랩스는 클라우드 시스템의 확장성을 활용해 향후 2년 내 최대 25만개의 위성과 우주 파편 궤적을 확인할 수 있게 될 전망이다.

![[포토]'벗어둔 학교 과 점퍼'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200627t.jpg)

![[포토]강한나, 우아한 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200088t.jpg)

![[포토]원내대책회의 참석하는 박찬대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200338t.jpg)

![[포토]환율은 오르고 코스피-코스닥 하락](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111101008t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100375t.jpg)

![[포토]2025학년도 수능 3일 앞으로](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100917t.jpg)

![[포토]미국 대선 영향, 비트코인 8만1000달러 돌파](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100878t.jpg)

![[포토] 29회 농업인의날](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100842t.jpg)

![[포토]김장나눔 펼치는 함영주 회장과 하나금융그룹 임직원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100765t.jpg)

![[포토]'발언하는 손경식 회장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100640t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100375h.jpg)