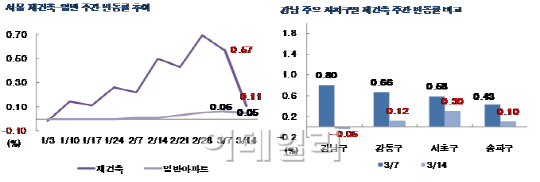

최근 정부가 ‘주택 임대차시장 선진화 방안’을 통해 전·월세 과세 방침을 밝힌 이후 강남권 재건축 단지를 중심으로 주택 매매시장이 얼어붙고 있다. 하지만 주택시장의 양대 지표인 ‘시세(거래 가격)’와 ‘매매 거래량’은 정반대 양상을 보이고 있다. 통계에 따르면 집값은 한풀 꺾였는데 매매량은 오히려 늘어난 것으로 나타난 것이다.

개포동 채은희 개포공인 대표는 “매매 거래량 집계의 기준이 되는 주택 거래 신고는 최초 계약일 이후 1~2달이 지나 잔금을 치른 이후에나 이뤄지기 때문에 실제 시장 상황을 제대로 반영하지 못한다”며 “이달 통계로 잡히는 거래 수치는 다주택자 양도소득세 중과 폐지 등으로 시장이 살아나던 올해 1~2월에 실제 매매됐던 물건의 거래량으로 보면 된다”고 말했다.

|

반면 주택 매매 거래량 지표는 먹구름이 드리운 시장과는 달리 여전히 장밋빛으로 물들어 있다. 서울시가 집계하는 아파트 매매 거래량이 대표적이다. 서울부동산정보광장에 따르면 이달 들어 지난 15일까지 서울지역 아파트 매매 거래량은 4111건으로 하루 평균 274건이 거래됐다. 이는 2006년 이후 8년만에 2월 최다 매매량을 기록했던 지난달(7118건)의 하루 거래건수(254.2건)보다 15%가량 증가한 수치다. 현재 추세가 이어지면 이달 최종 매매량은 9000건을 넘게 된다. 2006년 이후 서울의 한달 아파트 매매 거래량이 9000건을 넘은 것은 취득세 감면 ‘막달 효과’(취득세 감면 혜택 시한 종료를 앞두고 막차를 타려는 수요로 거래가 반짝 급증하는 현상)로 거래가 집중됐던 지난해 6월(9034건)이 유일하다. 지표만 보면 서울 아파트 매매시장은 여전히 호황을 누리고 있는 셈이다.

이처럼 매매 거래량과 집값이 따로 노는 이유는 뭘까. 시장 현실을 제대로 반영하지 못하는 거래량 집계 방식 때문이다.

서울시는 각 자치구별로 접수되는 부동산 거래 신고를 기준으로 매매량을 산출하고 있다. 하지만 거래 신고는 계약일로부터 60일 이내에만 하면 되기 때문에 실제 거래 시점과는 차이가 난다.

국토교통부가 집계하는 주택 매매 거래량 통계 역시 사정은 마찬가지다. 국토부 관계자 “각 지자체에서 넘겨주는 신고일 기준 자료를 종합해 산출하기 때문에 실제 계약일과는 차이가 난다”고 말했다.

전문가들은 지표상 매매량이 늘어난 것에 큰 의미를 두지 말라고 조언한다. 박합수 국민은행 부동산 팀장은 “살아나던 투자 수요가 세금 문제 때문에 추가 주택 매입을 꺼리고 있어 거래 부진 기조가 당분간 이어질 것”이라며 “거래 신고일 기준인 매매량 증가세를 보고 시장을 낙관해서는 안된다”고 말했다.

|

![[포토] 광화문광장 나눔온도 70.5도](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600729t.jpg)

![[포토]조중석 이스타항공 대표-고토다 도쿠시마현지사 인사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600693t.jpg)

![[포토]여야 합의 강조하는 한덕수](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600665t.jpg)

![[포토]김용현 전 국방부 장관 변호인단 기자회견 열어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600563t.jpg)

![[포토]윤이나,밝은 모습 인터뷰 시간](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600087t.jpg)

![[포토]명동성당 성탄 대축일 미사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500276t.jpg)

![[포토]다시 돌아온 있지 리아](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500136t.jpg)

![[포토]크리스마스엔 스케이트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500245t.jpg)

![[포토]37번째 거리 성탄예배 열려 방한복·도시락으로 사랑 나눔](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500231t.jpg)

![[포토]조국혁신당 공수처 앞에서 기자회견](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500219t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![한덕수 "여야 합의 때까지 헌법재판관 임명 보류하겠다"[전문]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600679b.jpg)