|

10일 마켓포인트에 따르면 지난주(4~8일) 코스피는 전주 2873.47에서 278.71포인트(9.70%) 오른 3152.18로 마감했다. 주간 단위 상승률로는 지난 2008년 10월 27~31일 18.57% 상승한 글로벌 금융위기 다음으로 가장 높은 수준이다. 다른 국가와 비슷해도 상승률이 독보적이다. 지난주 미국 뉴욕 3대 지수도 일제히 사상 최고치를 갈아치웠지만 다우존스와 S&P500지수는 각각 1.61%, 1.82% 올랐고 나스닥도 2.43% 상승하는데 그쳤다. 30년만에 최고 수준까지 오른 일본 닛케이225지수도 한주간 2.53% 올랐고 대만 가권지수(4.96%), 홍콩 항셍지수(2.38%), 유로스톡스50(2.6%) 등 해외 주요 지수는 많이 올라야 5%였다.

대부분의 증권사들이 올해 코스피가 3000을 넘길 것으로 예상했지만, 속도 측면에선 놀랍다는 반응이다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “코스피가 3000선을 넘는 걸 불가능하다고 생각하진 않았지만, 달성 시점에 새해 초가 될 줄은 몰랐다”라고 평가했다.

급등세의 주된 동력이 실적이 아니라는 점에서 조정 가능성도 제기된다. 심리와 이슈, 수급 등을 이유로 가파르게 상승하는 코스피는 실적과 주가 간의 괴리를 인지하는 시점부터 투자심리와 수급의 급선회가 나타날 수 있기 때문이다.

이경민 대신증권 연구원은 “글로벌 매크로 환경의 변화와 이로 인한 한국 자산시장의 재평가 전개 등을 이유로, 코스피 3000 돌파는 끝이 아닌 시작”이라면서도 “코스피는 단기 오버슈팅 국면이 전개되고 있어 투자심리와 수급변화 변동성을 경계해야 할 시점으로 시장 반응을 체크하며 단기적으로 기민한 대응이 필요하다”고 강조했다.

다만 3100선에 도달한 현재, PER은 사상 최고치를 경신 중으로 이익 전망 증가 속도가 증시 상승을 따라잡지 못하고 있다. 3년 평균 PER과 비교할 때 표준편차의 2배를 훌쩍 넘는 수준을 기록 중이다. 최근 몇 년과 비교할 경우 코스피는 역사상 실적 대비 가장 고평가를 받고 있는 셈이다.

|

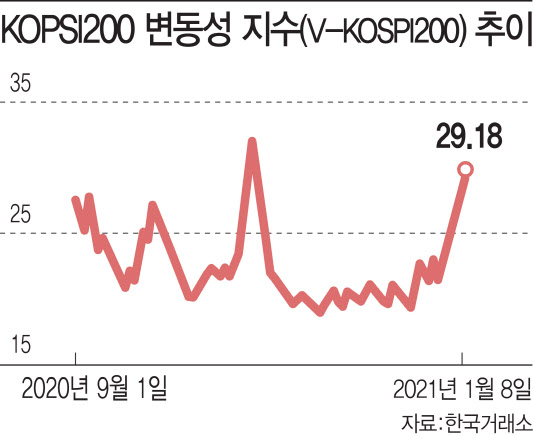

몇몇 지표는 국내 증시가 과열임을 가리키고 있다. 한국판 공포지수로 불리는 ‘코스피200 변동성(V-KOSPI200) 지수’도 급등했다. 이 지수는 코스피 200 옵션 가격을 이용해 코스피 200 지수의 변동성을 나타낸 지표로 향후 한 달간 증시 변동 가능성을 의미한다. 지난해 말 22.09에서 8일 29.18로 급등했다. 직전 최고치(31.79)를 기록했던 지난해 10월 30일 이후 약 2개월 만에 비슷한 수준에 도달한 셈이다.

이밖에 과열을 가늠하는 전통적 지표인 ‘버핏지수’도 높은 수준이다. 워렌 버핏은 한 나라의 국가총생산(GDP)이 상장된 모든 기업의 시가총액에 수렴할 것이라는 가정을 가지고 명목GDP에서 주식 시가총액을 나눈 값을 증시 과열의 잣대로 사용했다. 현재 코스피의 버핏 지수는 1배를 넘어섰다.

정용택 IBK투자증권 리서치본부장은 “코스피에 대한 일명 버핏지수는 과열을 의미하는 1배를 넘어섰는데, 사실 이 절대적인 숫자보다 중요한 건 추세에서 얼마큼 벗어나 있는가이다”라며 “최근 수치는 추세에서 표준편차의 2배밖에 위치해 있는데, 과거 IT버블과 금융위기 직전 두 번밖에 없던 경우”라고 설명했다.

이어 “금리가 크게 낮아졌기 때문이란 반론은 가능하지만 이 비율을 시장금리와 매치해 그려보면 최근 낮아진 금리 수준을 감안해도 현재 명목GDP 대비 주식 시가총액 비율은 매우 높은 수준”이라며 “자산가격이 펀더멘털과 크게 괴리가 벌어져 있는 것”이라고 덧붙였다.

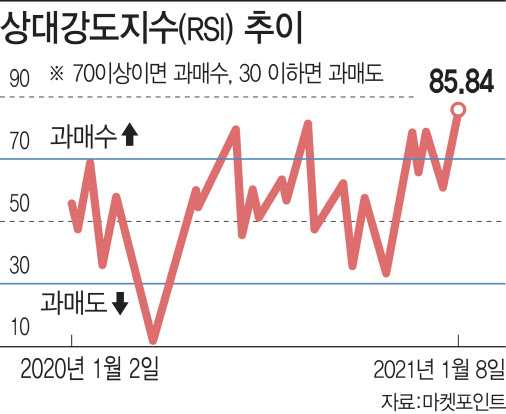

이밖에 기술적 지표인 상대강도지수(RSI)는 8일 기준 85.84를 기록해 과열을 나타내고 있다. 일반적으로 70 이상이 과매수구간 30 아래를 과매도구간으로 본다.

|

![[포토]공수처 도착한 오동운 공수처장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010300320t.jpg)

![[포토]공수처와 경찰, 윤 대통령 관저 정문 통과](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010300246t.jpg)

![[포토]윤 대통령 지지자 강제 해산하는 경찰](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010201153t.jpg)

![[포토]윤 대통령 지지자들에게 인사하는 윤상현-김민전](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010201052t.jpg)

![[포토]2025년 한국 증시 ‘상저하고’…코스피 2398 ‘약보합’ 마감](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010200974t.jpg)

![[포토] 서울시청 합동분향소](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010200781t.jpg)

![[포토] 서울시 직원, 신년 떡국 오찬](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010200733t.jpg)

![[포토]의원총회, '모두발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010200729t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령 관저 앞 보수단체 회원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010200668t.jpg)

![[포토]원달러 환율 상승, 환전하는 관광객](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010200651t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![[속보]공수처, 관저 안 군부대와 대치중…수방사 추정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010300341b.jpg)

![[속보]대통령실, 尹 체포 협조 요청에 “경호처 지휘 권한 없어”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010300349h.jpg)