스웨덴의 스토라와 핀란드의 엔소가 합병한 스토라엔소의 경우엔 무려 700년의 역사를 갖고 있다. 이웃 일본의 스미토모그룹의 뿌리도 400년 전으로 거슬러 올라간다. 그러나 이처럼 장수하는 경우는 극히 드물다.

기업은 생존하는 동안 수많은 변화에 직면한다. 사람과 마찬가지로 변화된 환경에 제대로 적응하지 못하고, 경쟁에서 밀려나면 결국은 도태의 길을 걸는다. 거꾸로 보면 건실하면서도 오래 생존한 기업들은 '변신'의 귀재다.

제너럴 일렉트릭(GE)은 토머스 에디슨이 1878년에 설립한 '에디슨조명회사'가 뿌리다. 이름에서 알 수 있듯 GE는 조그만 전기회사로 출발, 지금은 120년의 역사를 지닌 미국 대표 기업으로 성장했다.

로널드 레이건 전 미국 대통령은 영화배우 시절이던 1953년 GE 홍보맨으로 활약하기도 했다. 부인 낸시와 함께 '기술의 진보'를 만끽하는 '신세대 미국 부부'로 광고에 나서 GE 가전기기를 소개했다.

1980년대 이전만 해도 토스트기, 다리미, 커피메이커, 시계, 헤어드라이어 등 미국가정의 웬만한 가전제품에는 GE상표가 붙어 있었다. GE는 미국인들에게 생활 그 자체였다.

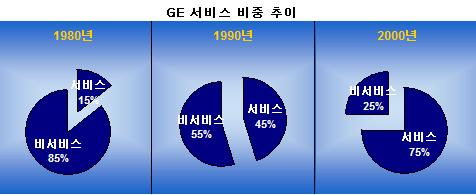

그러나 지금의 GE는 가전업체가 아니다. 1983년에 소형가전사업부를 아예 매각해 버렸다. GE는 현재 12개의 사업부문을 거느리고 있다. GE캐피탈의 금융부문이 GE 전체 이익의 절반 가까이를 벌어 들인다. 1980년 15%에 불과했던 서비스 비중은 2000년에 75%를 넘어섰다. GE가 이제 더 이상 제조업체가 아니라는 얘기다.

그럼에도 불구하고 변하지 않은 것이 있다. 예나 지금이나 미국의 '넘버 1'의 기업이란 점이다. 세계에서 가장 존경받는 기업이기도 하다.

GE가 오랫동안 최고의 기업으로 남아있는 비결은 무엇일까. 많은 전문가들은 시대변화에 맞춰 성공적인 '변신'과 '진화'를 거듭한 까닭으로 보고 있다.

|

◇ 장수(長壽) 기업은 변신의 귀재

한국 최고 기업이라는 삼성은 거듭되는 변신을 통해 진화해 온 좋은 예다. 삼성의 모태는 고철을 수집해 일본에 수출하고 홍콩에서 설탕과 비료를 수입해 팔던 '삼성물산공사'다.

이 회사의 전신은 1930년대 후반 경북지역의 특산품인 청과물과 건어물을 만주에 내다팔던 ‘삼성상회’였다.

고철이나 사과, 황태를 팔아 사업을 시작한 삼성은 지금은 한국의 첨단 산업을 대표하는 기업으로 변모했다. 1950년대 식품과 섬유로 사업을 확장했고, 개발연대에는 중화학공업에, 1980년대엔 반도체사업에 뛰어들어 '진화'를 거듭했다.

현대기아차그룹의 지주회사격인 현대모비스(옛 현대정공)는 한 때 컨테이너가 주력이던 시절이 있었지만, 지금은 일본의 덴소와 같이 세계에서 주목하는 자동차부품 전문회사로 완전히 탈바꿈했다.

◇한국기업들, 그마나 아직 샌드위치 안에 있어 다행

|

국내 증시에 상장된 회사들의 평균 연령도 IT(정보기술) 업체의 비중이 높은 코스닥시장의 경우엔 17세 정도에 불과하다.

비교적 오랜 연혁을 갖고 있다는 거래소 상장기업들도 평균 연령이 33세에 그친다. 국내기업들의 평균 수명이 고작 '사반세기' 남짓한 셈이다.

재계 총수들이 위기를 이야기하면, 보기에 따라선 '엄살'로 비칠 수도 있다. 하지만 우리 기업들의 짧은 생존주기에 비춰본다면 기업인들은 '진화'와 '발전'이 멈추는 순간이 바로 기업은 '쇠락'과 '퇴보'의 길로 접어들 수밖에 없다는 점을 애써 강조하고 있는 것이다.

한국 기업들이 최근 일본에 치이고, 중국에 쫓기면서 생존을 크게 위협 당하고 있다는 지적은 흘려들을 수 없다.

정몽구 현대기아차그룹 회장은 “일본 업체의 견제가 높아지고, 중국은 턱밑까지 추격해오고 있다”고 말한다. 이건희 회장도 “중국은 쫓아오고 일본은 앞서가고 있고 우리는 샌드위치가 돼 있다”고 우려한다.

◇ 기업의 노력도 필요하지만 기업환경 개선 시급

'넛 크래커(Nut cracker)'에 낀 호두신세에서 벗어나, 글로벌 생존력을 갖추고, 더 나아가 기업이 한국경제 성장의 동력이 되는 길은 어디에서 찾아야 할까.

정갑영 연세대 부총장은 두 가지를 제안했다. 우선 국제경쟁력을 갖추기 위해 기업 스스로 적극적인 노력을 펼쳐야 한다고 조언했다. 다음으론 정부가 글로벌 경제의 흐름을 인식하고, 시장지향적인 정책, 유연한 노동시장, 기업규제완화 등 환경을 만들어줘야 한다고 말한다.

어찌보면 기업들은 살기위해서라도 발버둥 칠 수 밖에 없다. '혁신'을 통해 부가가치를 높이고 비용을 줄여야 생존한다는 것을 누구보다 스스로 잘 알고 있다. 이 때문에 기업의 노력만으로 해결되지 못하는 문제가 진짜 문제일 수 있다.

예컨대 세금이나 물가, 교육비, 주거비 등 경쟁국에 비해 월등히 높은 비용구조는 기업들로선 어쩔 수 없는 변수이다. 전투적인 노사관계나 비효율적인 제도 및 규제에서 파생되는 비용도 적지 않지만, 이는 기업 홀로 해결할 문제가 아니다.

공병호경영연구소의 공병호 소장은 “한국은 생산기지로서 메리트를 잃어가고 있다”고 말한다. 이럴 경우 새로운 비즈니스를 만들어내야 하지만, 솔직히 이에 대한 확신도 없는 것이 지금의 상황이라고 지적한다. 기업환경 개선이 무엇보다 절실하다는 것이 공 소장의 주장이다.

산업연구원의 김원규 실장은 다른 한편으로 산업의 영역이 허물어지고, 산업간 융합이 활발한데, 기업들이 이러한 현실을 잘 활용하라고 조언한다. 제조업체라도 필요하면 서비스업을 해야 한다는 것이다. 결국 산업의 융합을 이용해 새롭게 진화를 해야만 기업의 생존도 가능하다는 얘기다.

얼마전 싱가포르의 국부인 리콴유(李光曜) 전 총리는 “향후 5년간 경제성장에 집중해 싱가포르를 10~20년 안에 선진국 최상층부로 진입시키겠다”고 호언했다.

한 때 한국과 더불어 4룡(龍)으로 꼽혔던 싱가포르의 끝없는 비상이 부럽기만 하다. 우리 기업의 '진화가 지속돼야 하는 이유은 이런 부러움 때문은 아니다. 그것은 바로 생존의 문제다.

![[포토]최민경,밝은 손인사](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100104t.jpg)

![[포토]여·야·의·정 협의체 1차 회의, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100253t.jpg)

![[포토] 소방 "포스코 포항제철소서 큰 불 신고"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000360t.jpg)

![[포토] 이대한 '2024시즌 대미를 장식하며 동료들과 함께'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000314t.jpg)

![[포토]의협 대의원총회 참석하는 임현택 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000295t.jpg)

![[포토]잠시 쉬어가는 서울야외도서관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000281t.jpg)

![[포토]‘코리아세일페스타’ 개막…숙박·놀이공원·학습지 등 신규 참여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000259t.jpg)

![[포토]정부, ‘비위 혐의 다수 발견’ 이기흥 체육회장 등 경찰 수사 의뢰](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000227t.jpg)

![[포토]수능대박을 위해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000202t.jpg)

![[포토]가을의 추억](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000165t.jpg)

![[포토]최민경,정확한 티샷](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100105h.jpg)