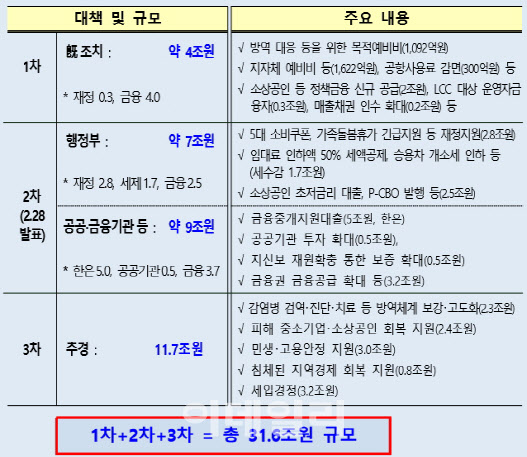

이렇게 편성된 예산은 급전이 필요한 소상공인들에게 저리로 자금을 빌려주거나 보건 의료체계 확충 등에 쓰이게 됩니다. 민생 안정 등에도 쓰이고요.

|

대규모 토건이 부양책으로 갖는 의미

대규모 주택을 짓는다면 어떤 효과가 있을까요? 새 집을 낮은 가격에 공급한다면 새롭게 이사할 사람들이 늘어납니다. 새 가전을 들이고 새 가구를 삽니다. 이삿짐 업체들 매출도 올라가겠죠. 덕분에 가전사와 이삿짐 업체들의 매출이 늘어납니다.

기업은 고용을 늘리거나 직원들의 급여를 더 줍니다. 직원들은 그전보다 더 많은 돈을 쓰게 됩니다. 일종의 부양 효과가 나타나는 것입니다.

같은 맥락에서 이전 박근혜 정부도 이런 부분을 노렸습니다. ‘돈 빌려 집사라’라고 했던 맥락에서 말이죠.

이명박 정부에서도 이런 경기 선순환을 노린 정책이 여럿 있었습니다. 건설사 CEO 출신답게 대형 토목공사는 빠지지 않았고요. 실행 불가능한 ‘한반도 대운하’ 사업이 그것입니다. 대운하의 효용성보다는, 대운하를 만들면서 파생되는 많은 경제적 효과를 노린 것입니다. 건설사들의 고용이 늘고, 지역 경제가 활성화되면 경기가 좋아질 것이라고 여겼던 것입니다.

다만 한반도의 지형과 연간 강수량, 운하의 효용성을 지나치게 따지지 않았던 게 ‘치명적 단점’이었을 뿐입니다.

|

기준금리를 낮추는 것도 부양의 하나가 될 수 있습니다. 쉽게 말해 한국은행에서 은행에 공급하는 자금의 금리를 낮추는 것이죠. 은행들은 보다 싸게 대출을 해줄 수 있게 됩니다. 기업들은 은행의 대출을 저리에 받아 투자를 하게 될 것이라는 기대감이 깔린 것이죠.

그런데 기업들도 시중 자금의 돈이 흔하다고 해서 무작정 투자를 하지 않습니다. 기계를 늘려놓고 노동자들을 더 고용해도, 나중에 물건이 팔리지 않는다면, 경영 상황이 악화가 될 수 있습니다.

게다가 한국처럼 ‘대규모 제조업’의 비중이 줄어들고 있는 나라에서는, 저금리가 곧장 경기 활성화로 이어진다는 보장이 없습니다. 유럽과 일본 등 선진국이 낮은 금리에도 경기가 안좋은 이유입니다.

미국이나 일본처럼 시중의 자국 화폐 공급량을 늘리는 방법도 있습니다. 이때도 여러 가지 방법이 있는데 시중의 채권을 중앙은행이 사들이는 방법입니다.(많은 경우 정부에서 발행한 국채를 매입합니다) 무작정 시장에 돈을 풀면 자칫 인플레이션이 크게 일어날 수 있기 때문이죠. (1930년대 대공황 시절 독일의 마르크화 폭락을 보면 알 수 있죠.)

시장에 충격을 덜 주면서 화폐량을 늘리는 방법 중 하나가 채권이 되는 것이고요. 채권은 ‘나중에 돈을 주겠다’는 일종의 증권이죠. 시중에 돌고 있는 이 채권을 중앙은행이 돈으로 사는 것입니다. ‘돈으로 쓸 수 없는 증권’이 ‘돈이 되는 것’입니다. 돈을 찍어내서 시중의 채권이랑 바꾸는 잡업인 것이죠. 미국이나 일본처럼 대외신인도가 높은 경제대국에서 쉽게 쓸 수 있는 방법입니다.

우리나라 입장에서는 무작정 쓰기가 어렵죠. 우리나라가 시장에 ‘원화’를 공급한다고 한들, 이 원화는 다 한국 안에서 소화가 됩니다. 다시 말하면 외국인이 사주지 않는 ‘원화’를 뿌리면, 원화 가치 하락만 초래할 수 있다는 얘기입니다.

이처럼 경기 부양책은 많습니다. 다만 그 나라 여건에 따라 적절하게 써야 합니다. 따라서 정부는 시장에 충격을 덜 주는 방식을 늘 고민하곤 합니다.

앞으로의 상황 예상?

앞으로의 경제 상황은 어떻게 될까요. 코로나19가 전세계적으로 유행하고 있는 상황에서 우리 정부가 수십조원 재정을 쏟아붓는다고 해서 크게 나아질 것으로는 보이지 않습니다. 유럽과 미국, 중국 등 우리나라 주요 수출국들의 경기가 가라앉은 상황에서 우리만 잘한다고 해서 나아질 게 없기에 그렇습니다. 자칫 우리나라의 재정 건전성만 나빠질 수 있습니다.

이왕 대규모 자금을 투입한다면 우리가 21세기에 먹고 살 수 있는 신산업에 돼야 합니다. 1997년 국제통화기금(IMF)의 구제금융을 받던 시절 인터넷 인프라를 깔고 벤처기업을 육성한 것처럼요.

또 한국의 코로나19 대응과 국민적 협력은 각국 정부의 관심을 받고 있습니다. 지금의 시기가 지나고나면 우리의 소중한 경험 자산이 될 것이라고 봅니다.

경기 부양의 교과서가 된 프랭클린의 뉴딜정책

참고로 많은 이들이 정부의 적극적 시장 개입의 시작을 1930년대 미국의 뉴딜 정책으로 보고 있습니다. 1932년 미국 대선에서 민주당 후보였던 프랭클린 루즈벨트가 적극 주장했고, 실제로 대통령 당선이 된 후 대규모 토목공사를 벌이는 등 적극적인 재정 정책을 펼쳤습니다. 이런 정책은 실업률을 낮추는 데 크게 기여를 했습니다.

뉴딜 정책은 한 경제학자의 이론을 실증해준 사례가 되기도 합니다. 20세기 거시 경제학에 큰 영향을 준 ‘케인스 경제학’인데요, 정부가 시장에 적극 개입해 수요를 일으켜야 한다는 내용입니다. 많은 나라들이 받아들였고요. 1970년대 이후 효용성이 줄었다고는 하나 여전히 많은 나라의 정부에서 신봉하고 있습니다.

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]1400원 뚫은 원-달러 환율…외환당국 '적극개입' 시그널](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401121t.jpg)

![[포토]송길영 작가 "지상파를 역전한 넷플릭스" 기조강연](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401082t.jpg)

![[포토]외규장각 의궤 전용 전시실 일반에 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401057t.jpg)

![[포토]발언하는 박상우 국토교통부 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400713t.jpg)

![[포토] 2025학년도 수능](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400625t.jpg)

![[포토]벼랑 끝에 있는 최윤범 고려아연 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111301728t.jpg)