크고 작은 사회적 기업이 하나둘씩 모이고 있는 서울 성수동. 창립 만 3년2개월차 카셰어링(car-sharing) 회사 쏘카(SoCar)도 지난달 홍대에서 이곳으로 본사를 옮겼다. 아직 이삿짐 정리가 덜 끝난 이곳에서 창업주인 김지만(40) 대표를 다시 만났다.

카셰어링이란 공영주차장 등에 차량을 배치해 놓고 회원이 이를 자유롭게 예약·이용할 수 있는 공유경제형 서비스다. 이용 시간과 거리에 따라 일정 금액을 과금한다.

|

|

그는 지난해 다음-카카오톡 합병을 ‘오프라인과 온라인이 만나는 상징적인 사건’이라고 했다. “뱅크월렛, 카카오택시 등 오프라인으로 했던 일들을 온라인(모바일)로 하기 시작했죠. 우리도 자동차 대여라는 오프라인 서비스를 온라인과 결합하며 이 큰 흐름에 동참하고 있고요.”

“기존사업과 충돌?.. 신시장 창출!”

새로운 개념의 사업이다보니 기존 사업의 우려도 있었다. 우버와 택시의 갈등이 대표적이다. 지난해 쏘카도 일부 지역에서 렌터카 업체의 반발을 사기도 했다.

그는 쏘카의 경우 오히려 20~30대 젊은 층의 신시장을 키움으로써 연관 산업도 발전할 수 있다고 역설했다.

“회원 10만명을 대상으로 설문조사해보니 이전엔 렌터카 자체를 써 본 적이 없다고 했어요. 카셰어링과 렌터카는 이용 성격이 다른 만큼 오히려 지역 중소 렌터카 회사와는 ‘윈윈’ 구조이죠.”

그는 국내 완성차 회사도 카셰어링에 적잖은 관심을 보이고 있다고 덧붙였다. 독일 메르세데스-벤츠나 BMW는 이미 ‘카투고’, ‘드라이브 나우’ 같은 카셰어링 서비스를 하고 있다. 신차를 고객이 부담 없이 이용해보도록 하는 마케팅 툴 차원이다.

그는 무엇보다 사업 간 충돌이 아닌 소비자 관점에서 볼 필요가 있다고 강조했다.

“사람이 왜 택시 대신 값비싼 우버를 이용할까요. 승차거부 등 불편함이 누적됐기 때문이죠. 쏘카 같은 카셰어링은 취업난과 경제적 부담으로 차를 못 사는 젊은이의 수요, 그 틈새를 채우고 있죠.”

그는 “정부도 내수경기를 살리려면 소비자 관점에서 바라보고 정책을 추진한 후 부작용을 보완해야지 (지금처럼) 부작용에 대해 책임질 부담에 주저하는 분위기라면 어떤 묘책도 힘들지 않을까요”고 덧붙였다.

|

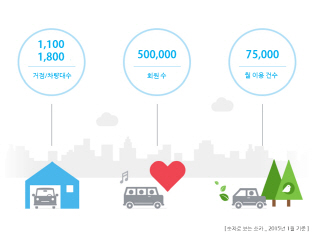

쏘카의 성장은 아직 현재진행형이다. 3년 후인 2017년까지 보유 차량을 지금의 3.5배인 5000대까지 늘릴 계획이다. 연 매출도 자연스레 1000억원까지 늘어난다.

당장 올해부터 ‘쏘카존’을 더 촘촘히 배치할 계획이다. 대도시 중심의 서비스 지역도 중소도시까지 확대한다. 지난해 12월 전주와 천안에도 신규 거점을 마련했다.

김 대표는 “대도심 아파트단지 같은 곳은 아직 공영주차장 등 문제로 거점이 부족한 게 사실”이라면서도 “일부 주민 자치회 등에서 먼저 쏘카 배치를 부탁하는 등 사회적 인식도 조금씩 바뀌고 있어요”라고 말했다.

양적 성장에 걸맞게 서비스도 강화한다. 이 추세라면 올해 쏘카 가입자는 100만 명을 넘어선다. 또 서비스 기간이 3년을 넘어서면서 올해부터 8만~10만㎞의 차량 교체주기가 차례로 다가온다.

그는 “소비자가 가장 원하는 것은 대여-반납장소가 다른 편도 서비스”라며 “지난해 주요 편도 서비스 허브 거점을 13개로 늘렸고 올해는 부산, 제주를 포함해 더 확대할 계획”이라고 덧붙였다.

궁극적으로는 이 서비스로 해외에 진출하거나 ‘P2P 카셰어링’ 같은 신개념 서비스 도입도 검토한다.

그는 “아시아권 안에도 인구밀도가 높고 대중교통과 신기술이 발달한 도시가 많아요”라며 “미국 카셰어링 회사 집카가 유럽에 진출했듯 우리도 중국 홍콩이나 타이완, 싱가포르 등 진출 못할 게 없죠”라고 말했다.

개인이 자신의 차를 안 쓰는 시간에 다른 사람에 대여하는 P2P 카셰어링이나 함께 이용하는 카 풀 서비스도 검토한다.

그는 “운전자 하루에 평균 1시간도 차를 안 쓰는데다 80~90%는 혼자 타고 다닙니다”라며 “우리의 궁극적인 목표인 ‘이동 커뮤니티 플랫폼’이 완성될 즈음 이동수단과 관련한 모든 문제에 대해 더 합리적인 대안을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

|

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![[단독]尹, 매머드급 탄핵심판 대리인단 구성…지원자 폭주](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122701048h.jpg)