맞벌이를 하는 직장인 김모(37)씨는 딸이 스마트폰을 가지고 놀 때면 걱정이 앞선다. 초등학교 입학을 앞둔 자녀가 한글을 읽기 시작했는데 정치적인 대립이 심화한 각종 뉴스와 관련된 댓글을 볼까 봐서다. 김씨는 “퇴근 후 피곤하면 평소 이용하던 폰을 아이에게 주고 놀게 할 때도 있는데 요즘 따라 겁이 난다”며 “아직 한글을 더듬더듬 읽으니까 괜찮겠지만 ‘건국전쟁’ 관련 뉴스에 달린 댓글 등을 보게 될 텐데 벌써 한숨이 나온다”고 했다.

|

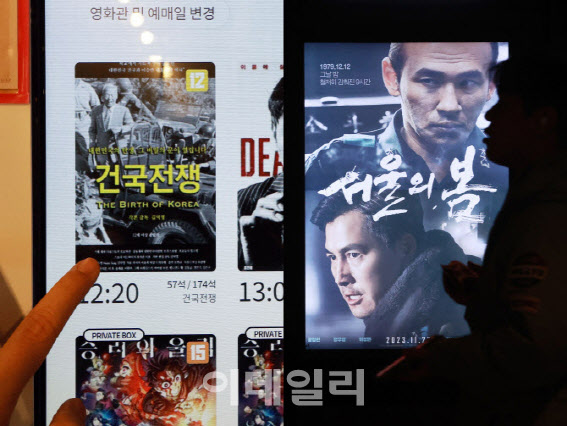

사람들은 걱정뿐만 아니라 피로감을 호소한다. 대학생 김모(25)씨는 “댓글 중에서 근거를 들면서 상대를 비판하면 ‘저런 생각도 있지’라는 생각으로 읽어본다”면서도 “상대가 그냥 싫으니까 배설하듯이 쏟아내는 댓글을 보면 머리가 아파지기 시작해서 언제부터인가 댓글을 보지 않게 됐다”고 했다. 댓글에 집착하는 가족을 걱정하는 이들도 있다. 직장인 안모(29)씨는 “아버지가 최근에 건국전쟁을 보고서는 뉴스에 달린 댓글들을 일일이 챙겨보면서 본인 생각을 가족에게 강하게 이야기한다”면서 “엄마나 저나 그런 댓글을 그만 좀 보라고 하지만 말을 듣지 않는다”고 하소연했다.

악성 댓글을 활용한 진영 갈등은 어제오늘 만의 일은 아니다. 근현대사를 다룬 영화가 개봉될 때면 저주에 가까운 댓글 현상이 되풀이되고 있다. 지난달 10일 김대중 전 대통령의 일대기를 다룬 영화 ‘길 위의 김대중’이 개봉될 때도 마찬가지였다. 한쪽에서는 “돌아가신 분들 감정 팔이 지겹다 정말” 등의 댓글을 게시했고, 다른 한쪽에서는 “슬슬 때가 되니 해충들이 기어나오기 시작했다”고 했다. 앞서 박근혜 정부 시절 개봉됐던 ‘국제시장’, ‘연평 해전’이나 문재인 정부 시절 개봉했던 ‘택시운전사’, ‘1987’ 등에서도 비슷한 상황이 벌어졌다.

전문가들은 사회 규범을 넘어서는 악성 댓글에 대한 강화된 조치가 필요하다고 조언했다. 구성우 성균관대 사회학과 교수는 “민주주의 사회에서 표현의 자유를 위해 댓글 창을 없애는 것은 바람직한 방향이 아니다”면서도 “사회 규범을 넘어서 혐오 표현이 극단으로 치닫지 않게 하려면 대가가 따른다는 신호를 줄 필요가 있다”고 말했다. 이어 “과도한 내용의 댓글을 다는 사람들에게 과태료처럼 일주일간 댓글을 달지 못하게 하는 등의 다양한 방법을 모색할 필요가 있다”고 덧붙였다.

![[포토] 오세훈 서울시장, '리더는 세상을 어떻게 바꾸는가'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700981t.jpg)

![[포토]서울에 117년만에 폭설](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700882t.jpg)

![[포토] 휘슬러x구세군 사랑샘 자선냄비 체험관 전달식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700766t.jpg)

![[포토]격차해소특별위원회 정책토론회 '정년연장 쟁점과 과제'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700657t.jpg)

![[포토]박찬대, '군주민수'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700587t.jpg)

![[포토]발렌타인 글렌버기 스몰배치 16년 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700578t.jpg)

![[포토] '금융권 공감의 장' 인사말하는 이병래 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600936t.jpg)

![[포토]경북 국립의대 신설 촉구, '참석자들에게 인사하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600846t.jpg)

![[포토]손태승 전 회장, 영장실질심사 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600794t.jpg)

![[포토]정윤하 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600056t.jpg)