[조선일보 제공] 오락가락하던 장마가 걷히면 본격적인 불볕더위가 이어진다. 올 여름에도 전국 50여 개 산사(山寺)에선 템플스테이 프로그램이 마련된다. 템플스테이는 지난 2002년 한·일 월드컵 당시 외국인에게 한국의 전통문화를 소개하기 위해 시작됐다. 5년이 흐른 지금은 속세의 짐을 잠시 벗어두고 스스로를 돌아보는 수행 프로그램으로 자리잡고 있다. 프로그램 내용도 연중 어느 때나 사찰을 찾아 쉬는 ‘휴식형’부터 어린이, 청소년, 가족 등 대상별 맞춤형과 간화선(看話禪)에 집중하는 단기출가 프로그램, 트레킹, 불교무술 수련 등으로 다양해졌다. 참가인원도 2002년 2400여명에서 지난해에는 7만여명이 참가하는 규모로 커졌다.

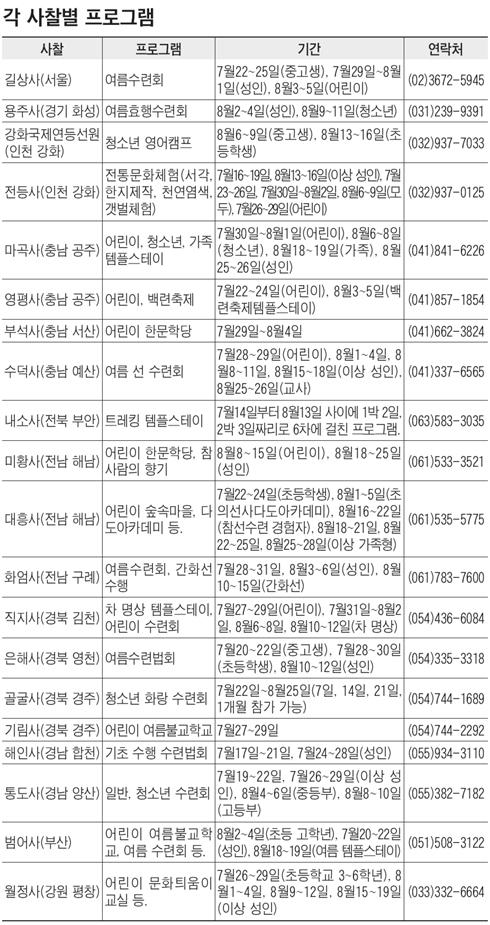

올해 전국의 사찰에서 마련한 템플스테이 수련 프로그램들을 소개한다. 자세한 내용은 조계종 한국불교문화사업단 홈페이지(www.templestay.com)에서 확인할 수 있다.

| | ▲ 전북 부안 내소사 템플스테이에 참가한 외국인들이 트레킹 중 직소폭포 앞에 누워 명상에 들었다. /내소사 제공 |

|

문태준 시인이 말하는 ‘절에서 하룻밤’ 수많은 방을 바꿔가며 수많은 방을 만났지만 절에 가 묵는 단출한 방만 못하다. 단출한 방에서의 하룻밤. 살림이 없는 방은 병(病)이 난 몸에게 처음 먹여주는 미음 같은 것.

절이 내주는 방은 가구와 가전이 없다. 절은 ‘맨밥’ 같은 방 한 칸을 내준다. 벽과 천장과 바닥만 있는 방. 나는 깜박깜박 졸다 화들짝 놀라며 깨어나기도 한다. 몸과 마음이 근질근질하다. 드러누웠다가 벌떡 일어나 앉았다가 뒷짐을 지고 방안을 서성거리기도 한다. 속말이 있으나 더불어 말할 사람이 없다. 두고 온 사람 생각이 왜 없겠는가. 접어놓고 온 일에 왜 불안하지 않겠는가. 일을 잊자고 온 곳에서도 일은 끝나지 않는다니. 잊고자 하여도 잊기 어려운 것은 그냥 둬본다. 좇아가 찾는 추심(追尋)을 삼가고 한 발짝 물러나 바라본다. 내가 가려서 선택하고 욕망했던 일을 무심하게 바라볼 뿐. 그때, 해후처럼 나를 마주하게 된다. 생각이 일면 생각이 일어나는 것을 본다. 이것 또한 관대하게 나의 마음을 경청하는 일 아니겠는가.

절에서 소낙비를 마음 없이 바라보는 일도 일미(一味)이다. 여름비가 내리다 문득 긋기까지의 그 짧은 시간. 잠깐 웃는 사이 같기도 하고, 울음이 쏟아졌다 막 멎는 사이 같기도 한 그것. 웃음도 울음도 잠깐 얽히고 설킨 그물의 일일 뿐, 모든 것은 흘러간다. 비가 그치면 풀벌레 소리가 돋아나니 더욱 좋다. 불어난 계곡물은 절을 에두르고, 물이끼는 돌의 이마에서 한층 짙푸르고, 계곡의 청량한 바람은 새소리를 맑게 옮겨준다. 녹음과 풀벌레소리와 골물과 돌이끼와 바람과 새소리와 간소한 방이 절에서는 나의 모든 재산. 그것들을 금고에 가둘 필요는 없다. 아무도 그들을 몰래 떠메고 가지 않을 것이므로. 도둑이 없으므로 빼앗길 것도 없고, 나로부터 빼앗아가는 이도 없다.

찐 감자를 내놓는 인심도 좋지만, 산나물과 말간 국으로 차린 소찬의 밥상도 좋다. 밤은 더 캄캄하고 적적하다. 오, 밤이 이렇게 길었다니. 한숨의 잠을 자고 나도 바깥은 여전히 밤. 그러니 일어나 밤을 걸어도 좋다. 구겨진 잠을 잘 필요는 없을 테니. 여름 밤의 긴 은하는 어떠한가. 그럴 때는 절 마당에 조용히 솟은 탑의 둘레를 가만가만 돌아보라, 한 가지 소원을 빌면서. 아무도 없는 절 마당의 한가운데에 쪼그려 앉아도 보라. 달밤에는 마루에 앉아보라. 내가 낮 동안 끌고 다닌 신발이 댓돌에 가만히 올려져 있는 것을 바라보라.

| | ▲ 문태준 시인 |

|

대숲이 가까이 있거든 댓돌까지 내린 대나무 그림자를 두 손으로 만져보라. 바람에 흔들리며 대나무 그림자가 댓돌을 쓸 때 먼지가 일고 있나 살펴보라. 나의 생을 누가 흔들고 있는지를 자문해 보라. 새벽녘에 스님이 목탁을 치며 절 마당을 돌거든 조용히 대웅전으로 가 스님들과 함께 아침예불을 올려보라. 하늘과 땅과 물속의 생명을 큰 사랑으로 다 보살피겠다는 원력도 세워보라. 너 나 할 것 없이 공양하겠다는 작심도 한번 해보라.

두고 온 사람들이 다시 보고 싶어질 때 그때 돌아오라. 당신보다 조금 늦게 찾아올 다른 사람을 위해 당신이 머문 한 칸의 방을 말끔하게 정리해 놓고서. 그곳에 빈 방이 있다는 것을 잊지 않고서. 비로소 당신의 마음에도 세상에서 가장 아름다운 방 한 칸을 들여놓았다는 것을 뒤늦게 알게 될 것이다.

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]1400원 뚫은 원-달러 환율…외환당국 '적극개입' 시그널](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401121t.jpg)

![[포토]송길영 작가 "지상파를 역전한 넷플릭스" 기조강연](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401082t.jpg)

![[포토]외규장각 의궤 전용 전시실 일반에 공개](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401057t.jpg)

![[포토]발언하는 박상우 국토교통부 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400713t.jpg)

![[포토] 2025학년도 수능](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111400625t.jpg)

![[포토]벼랑 끝에 있는 최윤범 고려아연 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111301728t.jpg)