|

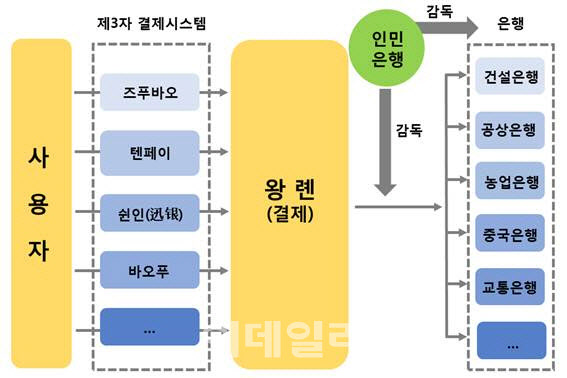

금융위의 한은의 갈등 속에서 유독 거론이 많이 되는 곳이 중국 외부청산업체 ‘왕롄’이다. 왕롄은 중국 인민은행(37.0%)이 주도해 알리페이를 운영하는 알리바바(9.6%), 위챗페이 운영자인 텐센트(9.6%) 등이 함께 설립한 중국 정부 산하 핀테크 결제 청산 전문업체다. 페이시장이 급속도로 성장하면서 각종 사기사건이 벌어지자, 중국 금융당국은 2018년 왕롄을 설립해 페이시장의 외부청산을 도입했다. 그동안은 중국 페이업체의 외부 금융거래 때 ‘왕롄’을 통해야 한다는 뜻이다.

중국 왕롄처럼 국내에서도 페이시장에 대한 외부청산을 도입해야 한다는 게 금융위의 입장이다. 국회 정무위원회 위원장인 윤관석 더불어민주당 의원은 이런 내용을 담은 전금법 개정안을 지난해 11월 제출했다.

그런데 논란은 빅테크의 내부거래까지 외부청산의 대상으로 포함되면서 불거졌다. 내부거래는 페이업체 내부에서 이뤄진 거래를 말한다. 예를 들어 페이업체를 이용하는 A가 같은 페이 서비스를 이용하는 B에게 보내는 거래다. 금융위에 따르면 지난해 3분기 기준 빅테크 3사(네이버파이낸셜·카카오페이·토스)를 통해 하루 1400만건 이상의 간편결제·송금이 이뤄졌는데 이 중 66%인 약 930만건이 내부거래였다. 페이업체에 대한 실효성 있는 외부 감시를 위해서는 내부거래에 대한 외부청산 절차가 필요하다는 게 금융위의 입장이다.

금융위는 페이업체들의 결제내역 등의 내부거래도 외부청산을 통해 기록으로 남길 필요가 있다는 입장이다. 내부거래를 제대로 보지 못할 경우, 소비자의 폐이 예치금이 어떻게 쓰이는지 확인할 길이 없다는 것이다. 지난해 독일에서 고객 자금을 멋대로 쓰다가 거대한 회계부정 사태를 낳았던 독일 와이어카드도 당국의 불안을 자극했다.

|

한국은행은 중국의 왕롄도 내부거래를 일일이 들여다보지 않는다고 주장한다. 한은이 ‘빅브라더’라 비판하는 부분이다. 내부 회계처리로 종결되는 거래까지 청산 대상에 포함하는 것은 전 세계 유래를 찾아볼 수 없는 일이라는 게 한은의 주장이다.

하지만 금융당국은 내부거래의 외부청산이 없으면 감독의 실효성이 떨어진다고 주장한다. 중국 왕롄이 내부거래를 포함하지 않는 건 사실이지만, 중국의 경우 인민은행이 정부(국무원) 산하기관으로 금융기관의 감독권까지 쥐고 있다. 왕롄을 통해 빅테크 업체들의 내부 청산을 보지 않더라도, 인민은행 산하에 별도의 감시부서를 설치해 의심거래를 얼마든지 볼 수 있기 때문에 굳이 기능을 두지 않은 것뿐이라는 설명이다.

중국 금융업계의 한 관계자는 “중국 정부(인민은행)가 핀테크의 내부거래를 들여다보지 않는다는 것은 형식적인 이야기”라면서 “중국은 중앙은행이 직접 감독권을 갖는 등 한국과 금융시스템 자체가 다른데 외부청산 한 부분만 두고 ‘중국도 안 하는 것을 한다’라고 말하는 것은 다소 어폐가 있다”라고 지적한다. 한국에서의 금융업계의 ‘감독’권한은 금융당국(금융위원회)에 있다. 한국은행은 감독이 아닌 감시(oversee) 수준과 자료제출요구권 등을 지니고 있다.

‘풀어주면 큰다’는 없다…제2의 사모펀드 사태 우려하는 당국

지난해 사모펀드 사태도 금융당국 입장에서는 영향을 미쳤다. 2015년 정부는 사모펀드 규제를 완화하며 ‘한국형 헤지펀드’의 성장을 위해 공모펀드에 적용되는 자산운용보고서 공시 등의 의무를 제외했다. 투자대상을 보고할 필요도, 투자위험 관리 사항을 보고할 의무도 없앴다. 금융소비자에게 더 많은 이익을 주려면, 운용사들의 기밀인 투자자산이나 운용방식 등을 어느 정도 보장해야 한다는 이유에서였다. 하지만 이후 깜깜이 펀드들이 출몰했고 결국 지난해 사고가 나고 말았다.

한 정무위 관계자는 “연이은 금융사고가 터진 지금 시점에서 ‘풀어주면 시장이 성장한다’는 식의 접근은 이제 유효하지 않다”면서 “페이시장을 살리면서 사고를 예방하는 방안을 마련해야 한다”고 말했다.

은성수 금융위원장은 최근 기자들을 만나 “금융사고가 나면 요청해서 자료를 보는 것이지 매일 CCTV 보듯이 보는 것이 아니다”라고 말했다. 금융위는 법안이 통과되면 빅테크가 도산했다거나 분식회계 등 사건·사고가 발생했을 때 자료 제출을 요청하는 방향으로 하위 규정을 마련할 계획인 것으로 알려졌다.

![[포토] 평창고랭지 김장축제](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501303t.jpg)

![[포토] 종로학원, 대입 합격점수 예측 설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501114t.jpg)

![[포토]이재명 민주당 대표 '징역 1년에 집행유예 2년'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501110t.jpg)

![[포토]'구속VS무죄' 이재명 공판 앞두고 쪼개진 서초동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500881t.jpg)

![[포토] 개인정보보호위원회 기자설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500752t.jpg)

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]1400원 뚫은 원-달러 환율…외환당국 '적극개입' 시그널](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401121t.jpg)