|

4~5년 전 만해도 바이오·의학 벤처에 대해서는 ‘사업적 검증은커녕 기본적인 안전성, 유효성도 밝혀지지 않은 아이템’, ‘결과물도 없이 감언이설만 난무하는 기업’이라는 불신이 난무했다. 2000년대 초·중반 우리나라를 휩쓸었던 황우석 사태의 트라우마 탓이 컸다. 여기에 10여년 이상 지속적으로 투자를 해야 하는 사업의 특성에 대해 충분한 이해가 없었기 때문이다. 지금은 세계적 바이오시밀러 기업으로 성장한 셀트리온의 경우도 첫 제품을 출시하기까지 가장 많이 들었던 얘기가 ‘사기꾼 집단’이라는 비난이었다.

퇴행성관절염 줄기세포 치료제인 ‘카티스템’을 개발한 양윤선 메디포스트 대표는 “사업 초창기에는 아이템이 ‘줄기세포’라는 이유만으로 평가절하받기도 했다”며 “옥석가리기 같은 과도기를 지나 이제는 객관적인 연구개발과 의약품 허가 등 실질적인 성과를 바탕으로 투자를 진행하는 등 성숙단계에 접어들었다”고 말했다.

벤처투자 전문가들은 제조업 기반의 벨류에이션을 그대로 적용하면 과대평가라는 얘기가 나올 수 있지만 바이오·의학분야는 미래가치에 주목해야 한다고 입을 모은다. 실제 최근 들어 국내 바이오·의학 벤처기업들이 하나둘 제품개발이나 기술수출 같은 열매를 맺기 시작하면서 바이오·의학 분야에 대한 눈높이가 달라지고 있다.

김명기 LSK인베스트먼트 대표는 “국내 업체의 기술력이 글로벌 수준에 근접할 정도로 성장했다”며 “기술력을 갖춘 기업이 초기 단계에서 성장할 수 있도록 하는 게 벤처투자의 목적인 만큼 당장 상업화와 거리가 있더라도 기술력이 튼튼하다면 얼마든지 투자를 받을 수 있다”고 말했다. 정부도 바이오 중기 육성전략을 통해 바이오헬스케어 관련 펀드에 1000억원을 출자하고 있다.

기업만 기술개발을 하는 것이 아니다. 밴처캐피털 사에서 투자를 결정하는 전문 심사역들 대부분이 이미 바이오의학분야 기업에서 연구나 마케팅 업무를 이끈 실무경험을 갖추고 있다. 그만큼 기술을 제대로 볼 줄 아는 안목을 갖고 투자를 집행하고 있다는 의미다.

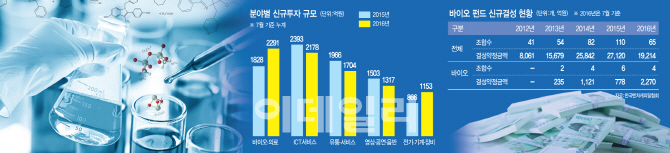

바이오·의학분야에 돈이 몰리는 것은 우리나라만의 현상이 아니다. 미국의 경우 아직까지 부동의 벤처캐피털 투자 분야 1위는 ICT(정보통신기술)서비스 분야지만 바이오·의학 분야에 대한 투자가 급증세다. 올해 상반기 ICT서비스에 몰린 벤처캐피털 투자금은 158억7800만 달러(약 17조5000억원)로 전체 벤처캐피털 투자의 56.7%를 차지한다. 같은 기간 미국 벤처캐피털들이 바이오·의학분야에 투자한 금액은 50억5100만달러(약 5조5800억원)로 투자금액규모로 2위를 차지했다. 이 기간 전체 벤처캐피털 투자에서 차지하는 비중도 17.6%에서 18.1%로 늘었다.

여기에 바이오·의학분야에서 투자수익을 극대화하려면 ‘처음부터 제대로 도와줘야 한다’는 인식이 벤처캐피털 업계에 확산된 것도 투자규모가 늘게 된 원인이라고 업계는 분석한다. 바이오·의학분야에 돈이 몰리면서 신약개발 속도가 빨라지는 등 업계 전반적인 경쟁력을 높이는 시너지도 나오고 있다.

특히 신약개발을 위해서는 사람을 대상으로 한 임상시험이 필수인데 과거에는 비용을 아끼려고 국내 임상시험을 하는 경우가 대부분이었는데 이제는 자본이 두둑해진 업체들이 해외 임상시험도 과감하게 실시하고 있다. 이정규 브릿지바이오 대표는 “국내임상만으로 개발한 신약을 들고 나중에 해외에 진출하려면 해당 국가에서 다시 임상시험을 진행해야 해 돈이 더 들게 된다”며 “투자를 받을 때 이 점을 집중적으로 어필했고 투자자들도 충분히 공감해 더 많은 투자를 받을 수 있었다”고 말했다.

하지만 바이오·의학분야가 도약을 거듭하기 위해서는 기초연구, 임상시험, 상용화, 품질관리 같은 다양한 영역이 유기적으로 영향을 주고받는 생태계 구축이 필요하다는 지적이다. 윤호열 삼성바이오로직스 사업운영담당 상무는 “한 기업이 신약개발 전(全)단계를 모두 진행하기에는 위험부담도 크고 오히려 전문성이 떨어질 수 있다”며 “잘 하는 분야를 특화시키면서 다양한 기업과 네트워크를 구축해야 성공가능성이 커진다”고 조언했다.

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)